Kleiner Hang zum Größenwahn – Deutscher Genrenachwuchs

Wie schaut es mit dem deutschen Genrekino der 2020er aus? Ein Gespräch mit vier heimischen Regisseur:innen, die Genrefilme gemacht haben und auch weiterhin machen wollen. Über hard horror und elevated horror, Angst-Fantasy in der Brandenburger Provinz und Redakteurinnen, denen Parkplatzmorde nicht sinnlich genug sind.

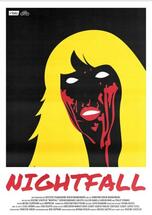

Kurzvorstellung: Josefine Scheffler hat an der dffb studiert. Regie bei Kurzfilmen (Salem, Nightfall) und Serienprojekten, unter anderem für die ARD Mediathek. Linus de Paoli hat an der dffb studiert und die Filme Dr. Ketel und A Young Man with High Potential gedreht. Till Kleinert hat an der dffb studiert. Regie unter anderem bei Der Samurai, Koautor der Serie Hausen. Tilman Singer hat an der Kunsthochschule für Medien Köln studiert und die beiden Filme Luz und Cuckoo inszeniert.

Lukas: Zum Einstieg eine ganz simple Frage: warum Genre? Wie seid Ihr darauf gekommen und was fasziniert Euch daran?

Josefine: Ich denke nicht, dass ich eine Wahl hatte, ehrlich gesagt. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Ich denke, das sagt schon viel. Die dachten, es wäre cool, mir mit sechs Jahren Horrorfilme zu zeigen. Dann gab es keinen Weg mehr daran vorbei. Ich habe auch andere Filme in meiner Hochschullaufbahn gedreht, aber gerade wenn es schwer geworden ist und ich den Kopf in den Sand gesteckt habe, habe ich Filme geguckt, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und das waren doch immer Horrorfilme und dann wusste ich auch für mich, dass das der Weg ist, den ich gehen will. Das ist noch immer so: Immer, wenn ich ein richtig beschissenen Tag habe, gucke ich mir einen meiner Lieblingshorrorfilme an und dann ist die Liebe dafür auch wieder da.

Linus: Was sind denn Deine Lieblingshorrorfilme?

Josefine: Ich gehe schon auch mit der Zeit, ich kann mir auch Hereditary angucken, aber auch ganz anderes wie Texas Chainsaw Massacre. Nur bei Torture Porn bin ich ein bisschen raus, Hostel oder so, das ist nicht so meins. Auch wenn ich bei Eli Roth trotzdem dieses Feuer spüre; man merkt einfach, dass er selber das supergeil findet und auch das gibt mir auf eine bizarre Art und Weise ein bisschen Hoffnung zurück.

Man ist in derselben Achterbahn

Till: Ich gehe einfach mal direkt rein. Ich glaube, genau das, was du sagst über Horrorfilme, die dir irgendwie ein gutes Gefühl geben, das ist auch bei mir so. Dieses von Effekten Getriebene, das löst etwas bei mir aus, oft auch Unwohlsein natürlich, aber ich erinnere mich, dass ich zum Beispie lmit Mitte 20 Audition im Kino gesehen habe.. als da in der Mitte dieser Sack umfällt, und wie dann die ganze Wirklichkeit, von der der Film erzählt hat, auch komplett umgekippt ist und du dir über nichts mehr sicher sein konntest... Das hat mich auf eine menschliche Weise beglückt, eine Grenze wird überschritten und plötzlich sind Dinge möglich, auch in der Auseinandersetzung mit Ängsten, die vorher nicht möglich waren. Ich bin dann auch dankbar dafür, einen solchen Film mit Publikum zu gucken und die direkte Reaktion mitzuerleben.

Linus: Dieses Mitgehen und Mitmachen, wie wenn jemand einen kleinen Zaubertrick aufbaut sozusagen, ja. Wenn es dann wirklich funktioniert, ist man immer mega glücklich. Es gibt den Wunsch, auch selber auf diese Art und Weise sehr direkt bewegt zu werden, und das dann auch bei anderen zu schaffen. Das ist etwas, was mich sehr reizt.

Josefine: Ja man teilt das mit dem Publikum. Es macht mir einfach immer noch richtig Spaß, im Kino Horrorfilme zu gucken. Wenn es das richtige Publikum ist. Man hat das Gefühl, man ist in derselben Achterbahn, das ist natürlich bei anderen Filmen auch so, aber ich habe das Gefühl, bei Horrorfilmen gibt es etwas Spezielles, was ich sehr mag.

Tilman: Mir geht es ganz ähnlich. Ich bin immer mit dem Gefühl rangegangen, dass mir Genre eigentlich egal ist. Ich weiß immer noch nicht genau, was Genre ist und auch nicht, was nicht Genre ist. Dass ich mich dann mit klassischen Genremotiven beschäftigt habe, hat mit Handwerklichem zu tun. Genre ist nah am Filmhandwerk, in Symbolen sprechen, mit Spannung umgehen.

Bei Cuckoo habe ich gemerkt, dass mir Action total Spaß macht, weil Action mit Richtung und Energie zu tun hat und ganz nah an einer Essenz vom Filmemachen ist. Aber mir ist Genre eigentlich vollkommen wurscht. Ich habe immer noch eine Liebe für gruseliges Kino und Horror, aber ich merke, dass sich die Ideen langsam ändern, vielleicht in eine andere Richtung.

Linus: Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht über Genre. Ich habe das zum ersten Mal an der DSB gehört, ah, du willst Genrefilme machen. Und da habe ich gemerkt, ah, Filme, die ich geil finde, gelten hier also als Genre-Filme.

Meine Vorbilder, meine Inspirationen waren total unterschiedlich, David Lynch zum Beispiel, da er jetzt gerade gestorben ist, war mir immer sehr wichtig. Beim Filmfest München haben wir uns darüber unterhalten, was unsere Lieblingshorrorfilme sind, und ich meinte: Lost Highway. Dann meint aber irgendjemand, das ist kein Horrorfilm, das ist David Lynch. Es gibt ja so Begriffe wie Hard Sci-Fi, wenn es so richtig technisch wird. Vielleicht könnte man auch von Hard-Horror sprechen, wenn es so ganz klassische Horrorfilme sind.

Till: Ganz klassische, ja. Aber dann macht wahrscheinlich keiner von uns richtigen Hard-Horror.

Als es losging mit der Berliner-Schule-Welle

Lukas: Weil vorhin schon von der dffb die Rede war. Wie ergeht es einem denn auf Filmschulen, wenn man, wie auch immer man sie nennt, Genre- oder Horrorfilme liebt? Gerade die dffb ist ja nicht bekannt dafür, dass an ihr besonders viele Genrefilme entstehen?

Linus: Ich war am Anfang überrascht, dass es überhaupt so eine große Unterscheidung gibt bei manchen, weil ich das selber nie so gesehen habe.

Ich will aber nicht behaupten, dass es nicht möglich ist, an der dffb Genrefilme zu machen. Wir haben eigentlich immer Filme gemacht, wie wir sie machen wollten, und das waren im Fall von Till und mir immer Filme, die mit Genre-Elementen gearbeitet haben.

Es gab sicherlich keine ernsthafte Kultur an der Filmhochschule für Genrefilme, aber ein bisschen möchte ich die dffb in Schutz nehmen, Bodo Knapheide zum Beispiel, der Studienleiter, fand es interessant, dass es plötzlich Interesse für Genre-Zeug gab. Buddy Giovinazzo war zum Beispiel Dozent an der dffb, seine Filme sind ja auch eher genreartig. Nur als es losging mit der Berliner-Schule-Welle, da habe ich mich ein bisschen außen vor gefühlt.

Till: Als Hartmut Bitomsky an die Schule kam, da gab es ein Interview mit ihm und da wurde er gefragt, was für ihn der idealtypische dffb-Film ist, und da hat er auf die Filmemacher der Berliner Schule hingewiesen, die in Berlin studiert und so ein ästhetisches Programm entwickelt haben.

Ich glaube, es war nicht so ausschließlich gemeint, wie es bei uns angekommen ist. Aber wir hatten schon ein anderes ästhetisches Programm als das, was da jetzt erwünscht schien, dieser in der Halbtotale verharrende, distanzierte Realismus. Ich finde die Filme ja, anders als manche andere hier, oft ja gar nicht schlecht. Es gibt ja Leute, die auch in den Genre-Filmen von Arslan oder Petzold nichts für sich entdecken. Mir geht es nicht so, vielleicht auch, weil das, was ich mache, eben kein Hard Horror ist. Dann ist es okay, wenn andere mit noch arthausigeren Zugängen rangehen. Wie auch immer, ich habe das nicht als so einschränkend empfunden.

Wir haben uns als Gruppe gefunden, mit Josie, mit Linus und Anna, unserer Produzentin. Also es gab genug Leute, die offensichtlich eine ähnliche Interessenlage hatten.

Linus: Absolut. Ich fand das schon einen ganz interessanten Spielplatz, auf dem alles Mögliche gedeihen kann. Und es gab gute Dozenten, Roland Klick zum Beispiel, den ich im Seminar im Hauptstudium hatte, der hat mich so maßgeblich geprägt. Man musste ein bisschen den Weg selbst suchen; in der Auswertung von Gernefilmen gab es zum Beispiel nicht viel Routine.

Gemischtes Spektrum an Gefühlen

Till: Ja, ich glaube, dass es letztlich genau die richtige Art Schule war für die Filme, die ich machen wollte. Ich habe auch von Mitstudierenden, die ganz andere Filme machen wollten, wichtige Impulse bekommen, ich wollte mich da gar nicht dauernd abgrenzen. Wie war es bei Dir, Josie?

Josefine: Ich erinnere mich noch, Till, als du damals in meinem Auswahlgremium warst, da hast du mir gesagt, dass du es ganz schön fandest an der Schule, aber dass du denkst, wenn du genommen wirst, wirst du eine richtig schwere Zeit haben.

Auf der einen Seite finde ich es toll, wie die dffb mich geformt hat. Ich hätte mir, glaube ich, nicht freiwillig Bela Tar angeschaut, aber ich habe das schätzen gelernt; viele Sachen, die wir da gesehen haben, sind menschlich berührend; letztlich geht es auch in Genrefilmen um Menschen, um genau dieselben Themen. Auch die Tiefe der Auseinandersetzung fand ich gut. Aber es gab auch Tage, an denen der Studienleiter zu mir gesagt hat, warum ich nicht wieder so nette Filme wie am Anfang mache.

Damit wird man aber auch auf die Welt vorbereitet, das sind ja Dinge, die einem auch später begegnen. Es war jedenfalls ein sehr gemischtes Spektrum an Gefühlen. Allerdings war ich ja fünf Jahre später als ihr an der Schule und da hatte sich das schon ein Stück weit gewandelt, da wurde dann schon mehr in Richtung verschiedener Genres geschaut. Es war ja nach Hartmut Bitomsky, wir hatten ein Direktoren-Roulette, das mit der Berliner Schule war nicht mehr so präsent.

Till: Es hat ja auch mit dem Temperament zu tun. Ich bin eher so der gemäßigte Typ. Bei Josies Filmen dachte ich, wow, das ist richtig roh und hart, viel unvermittelter, viel direkter, das Interesse, dahin zu gehen, wo es wehtut. Dir wurde ja auch Sexismus vorgeworfen wegen solcher Bilder, die wirklich sofort etwas auslösen. Wie war es denn bei Dir, Tilman?

Tilman: Ich glaube bei uns war alles ein bisschen anders. Die Kunsthochschule für Medien in Köln ist ja wirklich eine Kunsthochschule, es gibt einen Filmbereich, aber man kann nicht Bildgestaltung oder so studieren, sondern du spezialisierst dein Studium, mit deinen eigenen Projekten, die du selbstständig herstellen musst, das kann alles sein, Fotografie, Schreiben, Dokumentationen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe da meine Liebe für das Kino wiederentdeckt. Ich habe mich mit ein paar Fotos, Zeichnungen und Stop-Trick-Animationen beworben. Irgendwann im frühen Studium gab es Übungsdrehs, bei denen alle rotieren und alle mal so eine Position an einem Filmset übernehmen, für einen halben Tag, und da habe ich dann gedacht, dass das etwas für mich sein kann. Eine Kultur für Genre gab es nicht – wenn, dann eher für Kunstfilme, in einem sehr abstrakten Sinn. Dokumentarfilme wurden viel gemacht, auch richtig gutes Zeug dabei. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Filme, die ich machen wollte, speziell waren innerhalb der Schule, aber es waren irgendwie alle Filme speziell, auf ihre Art. Aber Genre war nie ein Problem, solange du die Unterschrift von deinem Professor bekommen hast.

Till: Und gab es da eine Gruppe, bei der du das Gefühl hattest, dass du da auf derselben Welle schwimmst?

Tilman: Ja, ich habe meine “Filmband” da gefunden, den Production Designer und den Musiker zum Beispiel, mit denen ich immer noch arbeite. Ich vermute, dass es an eurer Filmhochschule ein bisschen mehr Infrastruktur gab, um professionelle Filme herzustellen. Zum Beispiel gab es bei uns keinen Produktionsstudiengang. Das war gar nicht schlecht, weil.., das hat so eine DIY Kultur hervorgebracht, und wir haben es auch nie richtig ernst genommen, wenn irgendwer gesagt hat, das kannst du aber so nicht machen. Zum Beispiel nach meinen Abschlussfilm Luz, als ich das Drehbuch zu Cuckoo geschrieben habe. Viele haben gesagt, deine Kameraperson mitnehmen, dein Team mitnehmen, das geht nicht, das wollen die Produzenten nicht. Und es ging dann doch.

Dazu noch: Wenn Studenten mich in Gesprächen nach Tipps fragen, dann rate ich jedes Mal: Immer beim ersten Gespräch mit den Produzenten alle Voraussetzungen klären, solange noch alle total nett sind.

Till: Ich finde an Deinen Filmen ja toll, dass sie oft etwas von Gemälden oder Rauminstallationen haben. Während ich viel stärker vom Drehbuch her denke.

Tilman: Ich war damals auf jeden Fall von installativen Arbeiten von Kommilitonen inspiriert. Da gab es Rauminstallationen, alles nur mit Licht gemacht und Soundscapes, das hat mich total bewegt. Ich glaube, man ist immer von seinem Umfeld geprägt. Da kann man sich gar nicht gegen wehren.

Nicht mit den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben zu vereinen

Lukas: Wo wir bei den Langfilmen sind: Irgendwann ist man aus der Schule raus und muss dann irgendwie seine Filme finanzieren. Und es ist nun mal so, dass das mit Genrefilmen in Deutschland schwierig ist, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien. Man möchte natürlich nicht immer nur über Probleme schimpfen. Aber was müsste denn, glaubt ihr, besser laufen in dieser Hinsicht?

Linus: Ich kann direkt einen Aufschlag machen. Ich war neulich bei einer kleinen Podiumsdiskussion mit verschiedenen Genrefilmmachern. Unter anderem war da Benjamin Munz, der unter anderem Blood Red Sky mitproduziert hat und recht erfolgreich im Genrebereich ist. Benny meinte, das Problem in Deutschland ist, dass alle Genrefilme in eine Schublade gesteckt werden. Wird mal einer gefördert und floppt, sagen alle: Das haben wir ja gesagt. Das ist ärgerlich, weil grundsätzlich laufen Genrefilme unglaublich gut. Horror ist vielleicht sogar das einzige Genre, das immer für einen Low-Budget-Welthit gut ist. Und in Deutschland ist alles nichts wert und wird nicht gesehen.

Benny meinte als Beispiel, wenn sein High-Profile-Horrorfilm wie Wir sind die Nacht in Deutschland auf dem normalen Weg gemacht wird, verliert er in der Regel Geld. Und dann sagen alle, funktioniert nicht. Dabei macht in Deutschland ja eh fast kein Film Geld. Aber dem Genrefilm wird das übelgenommen, anderen Filmen, Dramen, Komödien, Berliner Schule dagegen nicht.

Ich fand, das ist ein sehr guter Punkt, weil, so kann natürlich keine Kultur in dem Bereich entstehen, wenn man nicht experimentieren darf, wenn da nicht auch gefloppt werden darf. Außerdem muss man sagen: So wie die Filme hier gemacht werden, zielen sie fast nie auf den Weltmarkt ab.

Till: Wir hatten ja bei der Produktion von meinem Abschlussfilm, Der Samurai, schon das Problem, das Geld zu finden. Es gab beim „Kleinen Fernsehspiel“ eine Redakteurin, Katharina Dufner, die eine coole Person ist, die hat einen Kurzfilm von mir gesehen und sagte, wir machen beim „Kleinen Fernsehspiel“ so eine Initiative, Stunde des Verbrechens, wo einstündige Filme entstehen sollten, die schon ruhig ein bisschen gemeiner, dunkler sein können.

Die hatten 250.000 Budget und die Idee war einfach, hier sind die 250.000, du hast eine Stunde Zeit, so do what you will. Der Samurai ist als Stoff daraus entstanden. Das ist dann leider aber gescheitert. Das heißt, das ist nicht durch das Gremium von sechs Redakteuren gekommen, das zustimmen muss. Als Rückmeldung kam dann, dass unser Projekt nicht mit den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben zu vereinen sei. Das ist natürlich auch etwas, das man sich stolz an die Brust heften kann. Aber irgendwie hat mich das auch geärgert, was sollen denn diese Geschmacksvorgaben sein? Könnte man das mal bitte schriftlich sehen, dass man weiß, was zu tun ist?

Aber okay. Dann war der Stoff eben schon so weit gediehen, dass wir dachten, jetzt wollen wir es schon trotzdem gern machen. Und es wird ja viel gemeckert über die Filmförderung, aber wir haben dann 120.000 Euro bekommen, obwohl wir keinen Sender hatten, der beteiligt war. Und das war ein absolutes Novum, weil das eigentlich nicht geht. Es war nur die Hälfte von dem eh schon Wenigen, was wir uns ausgerechnet hatten. Aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, zu wenig zu haben.

Vielleicht, weil ich eh gewohnt war, mit dem Wenigen, was man hat, zurecht zu kommen. Man versucht ja eh immer viel mehr als man erreichen kann, gerade im Genre, wo man große Affekte, groß dieses und jenes will. Man ist ständig dabei, mit den Mitteln maximalisch hauszuhalten, für den großen Wumms. Mich hat nicht so gestört, dass es zu wenig Geld war. Jetzt bin ich natürlich zehn Jahre älter und die Filme, die ich jetzt machen möchte, werden mit einem Team gemacht, das auch älter geworden ist. Dass man sich da andauernd selbst ausbeutet, das geht nicht mehr so richtig. Man muss jetzt zumindest die Sicherheit haben, dass man nicht sein Dach über dem Kopf verliert oder dass die Kinder zu essen haben. Das macht es dann ein bisschen schwieriger.

So etwas lässt sich schlecht pitchen

Tilman: Ja, was besser sein müsste, da habe ich auch keine Antwort, aber ich habe auch darüber nachgedacht in jüngster Zeit, was du gerade gesagt hast, mit den minimalen Mitteln und dem maximalen Effekt. Ich sehne mich immer danach, Sachen handwerklich auszuprobieren beim Filmen und noch gar nicht so richtig zu wissen, ah ja, ich mach das so und so und dann knallt das voll und außerdem habe ich die absolut geile Idee für die Geschichte, die alle umhauen wird.

Und diese Art von Filmen sind auch meistens gar nicht so meine Lieblingsfilme, was ich viel mehr mag, ist, wenn geschickte Filmemacherinnen und Filmemacher einfach machen und gucken, wie es wird. Wisst ihr, was ich meine?

Linus: So etwas lässt sich eben schlecht pitchen.

Tilman: Was ich noch sagen will, über den Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Um Geld zu bekommen in Deutschland, ist man den Meinungen und dem Geschmack ausgeliefert von Menschen, die man nicht kennt, die man nie sieht, die irgendwo in Gremien sind und wo nie ganz klar ist, was da geschmacklich nicht funktioniert hat. Das US-amerikanische kapitalistische Herangehen ist dagegen, ob sich etwas gut verkauft oder nicht gut verkauft. Und man kann dann darüber reden. Das gefällt mir viel besser, weil ich einfach verstehe, wo ich dran bin und worauf man hinarbeitet. Mir gefällt es besser, zu hören, wir glauben nicht, dass wir damit genug Geld verdienen können. Deswegen machen wir das nicht. Oder ja, wir glauben, wir können damit genug Geld verdienen, deswegen machen wir das.

Till: Es ist deutlich handfester, als “das entspricht nicht in den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben”.

Josefine: Ich habe überlegt, wie ich das jetzt formuliere. Ich beschäftige mich ja gerade erzwungenerweise ein bisschen mehr mit Serien. Also ich habe schon das Gefühl, dass die jetzt auch für ihre Mediatheken wirklich auf der Suche sind nach Genresachen, damit sie die jungen Menschen abholen können. Und das ist ja auch cool. Sonst würde ich ja auch die Möglichkeit nicht kriegen. Wie überall beim Film ist halt Kommunikation das wichtigste, du brauchst Partner, die auf derselben Wellenlänge sind, die schnell verstehen, was du meinst, was für eine Art Horror dir vorschwebt, weil nur Horror heißt erstmal überhaupt gar nichts. Ob ich das jetzt total gory mache oder super subtil, und so weiter.

Und ich finde, das ist echt eine Herausforderung. Also, selbst als ich damals mit dem RBB gearbeitet habe, da gab es so eine Parkplatz-Szene, das stand explizit im Drehbuch, wo sie jemanden niedersticht. Ich saß dann mit der Redakteurin, die ich gerne mochte, im Kino, und wir haben die dreiminütige Szene angeguckt und sie hat dann gesagt, hm, das hatte ich mir irgendwie sinnlicher vorgestellt. Und ich dachte mir, hätte ich mehr Geld gehabt, wäre es noch gorier geworden. Das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, da fehlt mir dann manchmal Abstimmung, die nötige Freiheit oder Vertrauen. Bei der Serie hatte ich viel Vertrauen und viel Freiheit, und man kommt trotzdem immer wieder an den Punkt, wo Horror oder Genre auch sehr Interpretationsspielraum ist, was es schwierig macht. Dann kommt noch dazu, du kannst viele Mittel finden, aber manche Sachen müssen einfach geil aussehen, und dann kostet das auch viel Geld, und das ist vielen einfach nicht bewusst, dass so was dann halt richtig teuer wird. Und ich habe durchaus einen kleinen Hang zum Größenwahn.

Linus: Wo du es erzählst, vielleicht romantisiere ich das von Weitem, aber in Österreich gibt es seit ein paar Jahren ein ganz interessantes Programm, das Markus Keuschnigg vom „Slash“-Festival sich ausgedacht und mit der Förderung zusammen umgesetzt hat. Till, du warst letztes Jahr in der Jury, erzähle doch mal.

Till: Das ist wirklich ist eine gute Sache. Das „Slash“ ist praktisch das „Fantasy Filmfest“ von Österreich. Markus hat eine große, tolle Community da zusammengebracht. Die machen da einen Pitchwettbewerb, die haben einfach unter ihren Fans gefragt, hey, gibt es unter euch Leute, die auch Filme machen, Filmen machen wollen? Da haben sich dann im ersten Jahr über 60 Leute aus der Community gemeldet mit Ideen, und die habe ich dann mit einer kleinen Jury vorgesichtet. Wir haben sechs ausgewählt daraus, die weiterentwickelt wurden, mit Hilfe von so Paten, Veronica Franz und Severin Fiala waren dabei, Marvin Kren, also tolle Leute. Dann konnten diese sechs Leute, die alle vorher noch nie einen Film gemacht hatten, vor so einer hochkarätigen Jury pitchen. Die drei Höchstbewerteten von diesen Sechs haben alle eine automatische Stoffentwicklungsförderung vom ÖFI bekommen. Das heißt, das ÖFI hat dann gar nicht mehr kuratiert, sondern die haben auf den Prozess, den das „Slash“ aufgebaut hat, vertraut.

Linus: Das ist eben nicht nur irgendein Filmfestival, das irgendeinen Preis vergibt, der danach wieder versickert, sondern es wird etwas angestoßen, und zwar sozusagen mit einem Mandat, der Förderung. Also die Förderung sagt, wir vertrauen denen und nicht irgendwelchen Gremien oder Branchenvertretern, die gar keine Genrefilme machen, und deswegen auch gar keine Kultur in dem Bereich haben.

Till: Das „Slash“ ist wirklich ein toller Ort. Wir haben ja das „Fantasy Filmfest“, das ist ja auch ein toller Ort gewesen, um neue Horrorfilme aus aller Welt zu schauen. Aber dieses spezifische Gefühl von so einem Community-Festival, das auch eine entsprechende netzwerkerische Bindung erzeugt, das habe ich beim „Fantasy Filmfest“ nicht.

Filme für die Welt machen

Lukas: Weil es schon ein paarmal um die internationale Orientierung ging, wie sehr ihr das? Linus und Tilman, ihr habt ja auch schon auf Englisch gedreht. Ist das die Perspektive, dass die Zukunft vielleicht auch für den deutschen Genrefilm eher darin liegt, internationale Sichtbarkeit zu erreichen? Oder hängt ihr auch an deutschen Stoffen?

Till: Ich glaube, da besteht nicht unbedingt ein Widerspruch. Ich glaube, es können auch deutsche Projekte sein, die international Erfolg haben. Der Samurai war erfolgreich international. Der lief viel, viel mehr auf internationalen Festivals als hier, es gibt ja ein großes Netzwerk von auf Fantasy, Horror, Genre spezialisierten Festivals, die frequentiert werden von Industrieleuten, Menschen, die einen DVD- oder Home Video Release in irgendeinem Territorium organisieren können.

Das sind natürlich keine Riesensummen, aber es ist ja auch eine Sichtbarkeit, die dadurch entsteht. Das Medienboard hat empfunden, dass sie ihr Geld gut eingesetzt haben, diese 120.000, weil der Film sozusagen eine überproportionale Sichtbarkeit auch international erhalten hat, gemessen am Einsatz. Und das war ja trotzdem ein deutscher Film, in deutscher Sprache, in einem deutschen Dorf, auch sehr teutonisch, was bestimmte Motive angeht. Auch Let the right one in war damals ein großer internationaler Genre-Erfolg, ein schwedischer Film, der in den 80er Jahren in einer Vorstadt von Stockholm spielt, auf Schwedisch.

Tilman: Da stimme ich zu. Man sollte Filme für die Welt machen, oder? Das versuche ich tatsächlich. Auch mit unserem Studentenfilm, Luz, haben wir das versucht. Ich fand es immer spannend, auf verschiedenen Sprachen zu drehen. Ich schreibe gerne auf Englisch, aber auch Spanisch. Bei Luz hat mir das gefallen, obwohl ich damals noch gar nicht Spanisch gesprochen habe.

Ich suche nach Publikum und nach Geld. Um Geschichten zu machen. Die kosten unterschiedlich viel. Manche Ideen sind sauteuer und, wie Josefine sagte, es muss einfach richtig gemacht werden. Ich hasse es, Sachen schlecht umzusetzen. Ich finde, es gibt eine richtige Art und Weise, etwas umzusetzen. Und dann wollte man es auch so machen. Sonst soll man etwas anderes schreiben. Ich habe das Gefühl, es gibt ein bestimmtes Budget, was ich zusammenkriegen kann in Deutschland. Ansonsten, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich einen Film auf Englisch konzipieren, der sich international auswerten lässt. Das finde ich okay.

Ich habe überhaupt nichts gegen Deutschland oder dagegen, Deutscher zu sein, auch nichts gegen die Kultur und meine Herkunft. Aber ich hänge auch überhaupt nicht daran. Ich habe mich auch nie so gefühlt. Ich habe mich nie als Teil einer Filmkultur gefühlt. 50% der Menschen an der Kunsthochschule waren nicht aus Deutschland. Mich würde total interessieren, auf der ganzen Welt Filmprojekte zu machen, in ganz verschiedenen Milieus, ganz verschiedene Arten von Geschichten zu schreiben.

Angst-Fantasy in Brandenburg

Linus: Ich teile diese Begeisterung für Rausgehen und etwas anders machen. Ich fand es auch immer spannend, auf Englisch zu schreiben, weil es nicht nur die Möglichkeit gibt, name actors zu bekommen, sondern auch, überall in Europa zu casten. Für Young Man With High Potential war es mir wichtig. Ich habe festgelegt, der Film spielt auf einem Elite-Campus in der Europäischen Union. Für mich war wichtig, dass man nicht weiß, wo das ist. Sondern dass eine Welt erzählt wird, in der Englisch eine Wegesprache ist, die jeder hat, zusätzlich zur eigenen Background-Sprache.

Das war jetzt nicht aus Vermarktungsgründen wichtig mit dem Englisch, sondern weil das die Welt ist, in der ich mich bewege. Ich finde es toll, mit einer polnischen Schauspielerin und einem deutschen Schauspieler zu arbeiten, und dann kommt noch eine Amerikanerin in den Mix. Vielleicht auch, weil ich in einer relativ kleinen Stadt zur Schule gegangen bin, das war alles super deutsch. Das fand ich immer super lame.

Zum Marktaspekt: Ichch glaube, wir unterschätzen kolossal, was Deutschland für ein geiles Genreland sein könnte, weil unsere Geschichte ist eigentlich ein bombastisch guter Nährboden für fantastic stories. Der zweite Weltkrieg, die Teilungszeit, die Wiedervereinigung, das sind wirklich so richtig geile Genre-Geschichten, und es ist sehr, sehr wenig davon gemacht worden. Till, du z.B. stürzt dich immer auf dieses ländliche Ostdeutschland als Setting. Das ist schon Nährboden genug. Es reicht schon diese Brandenburger Provinz, da ist sofort schon etwas Untergründiges, was sofort mit angezapft wird.

Till: Na ja, so wie es dieses Southern Gothic gibt, in den USA, so eine bestimmte Bildwelt, die automatisch bestimmte, ungute Gefühle triggert. Man weiß gar nicht, hat das Texas Chainsaw Massacre das erschaffen? Oder fängt das Texas Chainsaw Massacre diese Angst, die der liberale Städter, der in diese Orte geht, hat, einfach nur besonders gut ein? So ähnlich ist es bei mir, wenn ich in diesen ländlichen Orten gehe, das sind ja Gefühle, die ich selber auch habe. Die muss man ja automatisch kritisch befragen, weil man dreht ja dort auch unter großer Hilfe von Leuten, die dort leben.

Also man baut diese Welt, in der sie leben, so weit um, bis sie sich wie eine postapokalyptische Alptraumwelt anfühlt. Aber gleichzeitig ist man angewiesen auf die Menschen, die ja ganz nette, herzliche, freundliche Menschen sind. Der Samurai kam mir in dieser Hinsicht auch wie eine Art Angst-Fantasy vor. Wie sich so der junge Schwule aus seinen eigenen Ängsten davor, mit der Welt in Kontakt zu treten, ein eigenes Gefängnis baut.

Linus: Ich denke ja immer super gerne an Roland Klick, der gesagt hat, als Filmemacher hat man nicht den Auftrag, auf die Welt zu blicken, wie sie ist, sondern im Gegenteil, ihr solltet sie wieder verzaubern. Ihr solltet immer das Fantastische in den Dingen suchen. Das hat mir super gut gefallen, weil ich glaube, das ist etwas, das ich, wenn ich einen deutschen Fernseher anmache, tatsächlich nicht bekomme.Genau dieses Ding: Okay, geh vor die Tür, und das, was du mir zeigst, ob das jetzt in Deutschland oder in Paraguay oder sonstwo ist, das sollte besser irgendeinen Zauber haben. Und das fand ich so geil, auch in den alten Filmen von Roland Klick, Supermarkt und so, wo man ja auch das Gefühl hat, er zeigt eigentlich nur Hamburg, aber das stimmt nicht. Die Art und Weise, wie er Hamburg zeigt, ist anders, weil er eigentlich Hamburg zu Brooklyn machen wollte. Was ich dann in Hamburg sehe, ist eine verruchte Stadt, in der chancenlose Typen nach ihrer einen Chance suchen und in der Prostituierte zu Projektionsflächen werden für die große Liebesgeschichte.

So eine Art Markenbewusstsein

Lukas: Vielleicht zum Schluss noch: Mein Eindruck ist, dass es zurzeit ein bisschen einen Hype gibt um Arthaus-Horrorfilme, Filme wie Titane oder The Substance. Plötzlich sind das die Filme, die man als Genrefilme wahrnimmt, nicht mehr unbedingt Sachen wie Saw. Ist das etwas, das eurer Arbeit zugutekommen könnte?

Tilman: Ich glaube, das ist schon längst passiert, oder? Es ist schon wieder langweilig. Elevated Horror und so. Gute Horrorfilme waren immer schon elevated.

Till: Es gibt vielleicht so eine Art Markenbewusstsein. „A24“ war ja so ein Label, da kamen dann so Filme, The Witch, Hereditary, die einerseits sehr erfolgreich waren, auch im Multiplex, und die trotzdem so ein bisschen arty sensibilities hatten. Neon, die jetzt auch Cuckoo vertrieben haben, ist so ein neues Brand, da steckt so eine gewisse Coolness drin. Das sind dann halt nicht einfach nur irgendwelche Videotheken-Slasher, sondern es hat eine gewisse Art von Distinktion, Raffinesse, die ich filmisch auch total schätze. Ich fand zum Beispiel I Saw the TV Glow letztes Jahr ganz toll, der einen fantastischen Rahmen findet, um von einer tatsächlichen Entfremdungserfahrung in der Welt zu erzählen, und die wirklich sehr eindrücklich spürbar macht. Das ist kein straighter Horrorfilm, sondern ein Film, der solche Elemente und Motive nutzt, um von seinem Anliegen zu erzählen.

Ich habe das Gefühl, die guten Genrefilme, die geblieben sind, sind immer schon die Filme gewesen, in denen du ganz klar einen Zeitgeist oder eine Reflektion des Zeitgeistes ablesen konntest. Die Frage ist aber natürlich, ob das den Machern bewusst war. Ich bin ja auch ein Fan von Festivals wie dem „Hofbauerkongress“ oder dem „Terza Visione“, wo man Entdeckungen macht von Filmen, die nun gar keine auteuristischen Filme sind, die einfach nur Produkte der Industrie sind, die aber etwas geschaffen haben, an dem du jetzt, Jahrzehnte später, etwas ablesen kannst über die Zeit, in der sie entstanden sind.

Trotzdem ist Elevated Horror natürlich eine Riesenchance für mich, weil das genau die Filme sind, die ich auch selber machen möchte. Deswegen wäre es für mich cool, wenn das weitergehen würde. Aber wenn es bald vorbei sein sollte, wird es mich nicht davon abhalten, weiter zu versuchen, diese Art Filme zu machen. Umgekehrt sollten auch die Filme, die viel direkter, roher sind, viel weniger offensichtlich something on their mind haben, nicht aufhören, gemacht zu werden. Ich glaube, es wird einmal spannend werden, wenn man 30 Jahre später auf die Filme guckt, die jetzt produziert werden. Welche uns dann gefühlt mehr sagen über die Zeit, in der sie entstanden sind.

Linus: Das ist eine Diskussion, die wir sehr oft führen. Dieser Begriff Autoren-Genre trifft es für mich gut, besser als Elevated Genre, weil ich finde, dass diese Autorhaftigkeit, das ist gar nicht so sehr ein gegenwärtiges Phänomen. Eigentlich geht es eher um eine exklusive künstlerische Handschrift, die lesbar sein soll. Ich zähle Cuckoo natürlich dazu, im positiven Sinne, weil ich glaube schon, Cuckoo wurde in erster Linie für seinen Style geschätzt. Und das ist jetzt eben dieser Tilman-Singer-Style. Oder vielleicht der Tilman-Singer-Band-Style. Es gibt gerade so viele interessante Autoren-Genre-Filmemacher, bei solchen Labels wie „A24“, selbst „Blumhouse“.

Josefine: Ihr habt tatsächlich schon alles gesagt, ich kann gar nichts mehr sagen. Vielleicht hätte ich einmal googlen sollen, was Elevated Horror ist. Lukas hat ja Filme genannt, die von Frauen gemacht wurden, die auch super erfolgreich waren. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel nach Cannes guckt, hatten die schon immer auch solche Filme, vor 15 Jahren eben Antichrist von Lars von Trier, also das ist gar nicht so neu. Das Schöne ist halt, dass jetzt so ein großes Publikum darauf anspringt, und ich glaube schon, dass da diese „A24“-Sache etwas mit zu tun hat.

Und ich finde es natürlich super für mich, für uns, dass die Filme aus dieser Erstes-Date-Popcorn-Kino-Schiene rausgeholt werden, dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass das auch eine attraktive Art des Filmemachens ist. Einfach auch als ein anderer Zugang zu Geschichten, die uns ja täglich begegnen, es ist ja nicht alles schön draußen. Ich brauche mir nicht die ganze Zeit nur Komödie reinzuballern, was ich auch gerne mache. Aber manchmal kann man sich ja auch auf eine andere Art mit der Welt beschäftigen. Ich finde das einfach gut, wenn ich mit den Redaktionen rede und die Freiheit habe, zu sagen: Wir machen das vielleicht auch mal ein bisschen anders, nicht so auf die schöne, nette Art. Das kann für mich gerne so weitergehen. Ich finde jetzt auch nicht alles, was da gerade gemacht wird, mega geil, aber ich finde schon auch vieles geil, und wegen mir kann gerne noch mehr kommen. Von euch natürlich auch.

Zu weiteren Beiträgen unserer Reihe "Deutsches Genrekino" geht es hier:

Kommentare zu „Kleiner Hang zum Größenwahn – Deutscher Genrenachwuchs“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.