Whiplash – Kritik

Schneller, höher, weiter, besser: Damien Chazelle erzählt den Weg eines jungen Schlagzeugers hin zu stilistischer Vollendung als Tour de Force, die vor allem in die Beine geht.

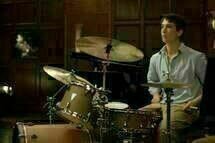

Nachdem der zweite Film des erst dreißig Jahre alten Damien Chazelle beim letztjährigen Sundance Festival den Großen Preis der Jury zugesprochen bekam, galt er in den USA vielen als Entdeckung des Jahres. Diese Euphorie ist erstmal wenig überraschend, ist Whiplash doch vor allen Dingen eine US-amerikanische Kinoerzählung in Reinform: Winners and Losers, oben und unten, darum geht es. Ein raues Klima prägt den Alltag am Schaffer Conservatory in New York, das als Sprungbrett in die professionelle Musikszene der Stadt gilt. Besonders berüchtigt ist der demütigende Unterrichtsstil von Terence Fletcher (J.K. Simmons), der den ehrgeizigen jungen Schlagzeuger Andrew (Miles Teller) derart in seinen Bann zieht, dass dieser bald nur noch ein Ziel kennt: gesetzt zu sein im prestigeträchtigen Ensemble dieses tyrannischen aber genialen Mentors, der ohne Rücksicht auf Verluste den nächsten Charlie Parker sucht. Dabei entwickelt sich ein gnadenloses Duell um musikalische Daseinsberechtigung.

Musik: Nur eine Waffe unter vielen

Whiplash ist ein fast schon militärischer Film, so dermaßen hart ist der Ton, den Chazelle von Anfang an anschlägt. Der unbarmherzige, cholerische Drill Fletchers schmerzt beim Zusehen geradezu körperlich, kommt bisweilen allerdings etwas überzogen daher, als sähen wir eine Art verqueres Jazz-Full Metal Jacket. Die Welt als Kampf, als Arena der Besseren und Besten, das ist die tragende Vision dieses Films. In dieser altbekannten Konstellation weist Chazelle nun der Musik als Medium, in dem dieser Kampf ausgefochten wird, eine geradezu darwinistische Rolle zu. Der Jazz ist hier zunächst eine Welt der Männer, eine Arena absoluter Könnerschaft und Konkurrenz. Andrew donnert sich für Fletcher die Hände blutig, serviert seine eigene Freundin ab, verscherzt es sich mit der Familie und trotzdem: um Inspiration, um eigentliche Musikalität geht es in Whiplash kaum. Was uns Chazelle präsentiert, ist eine Vision des Jazz, in der es nicht um rare Kunstmomente, rauchige Kellerclubs oder Drogen geht, sondern um ein puritanisches Leistungsethos. Das große US-amerikanische Narrativ des Aufsteigs durch Fleiß und Aufopferung verschmilzt mit einer Musikrichtung, deren Geschichte man eben auch ganz anders lesen kann: nämlich als Moment des Widerstands gegen den Geltungsanspruch dieses Narrativs. Doch hier gibt es keinen Absturz, keinen Künstlerweltschmerz, kurz: keine Poesie. Chazelle liefert eine ganz und gar desillusionierte Sicht auf die Welt der Musik: Auf die Frage, warum Andrew all die Torturen über sich ergehen lässt, antwortet er schlicht und wahrheitsgetreu: „I want to be the best.“ Das ist schon alles.

Schlagzeugsolo im Vakuum

Dieses unbarmherzige Streben nach messbarem Erfolg äußert sich in einer verknappten Bildsprache. Alle denkbaren Schnörkel dampft Chazelle ein und erzeugt so etwas wie einen vakuumierten Film. Es ist die absolute Rhythmisierung des Blicks, die Einebnung der Filmsprache auf die Schläge des Drumsets, eine gewisse Härte, wie gesagt, die für Zwischentöne keinen Platz lässt. Dabei entsteht eine latente Unruhe, die sich zunehmend steigert und tatsächlich fesselnd ist. Der Film kreist ausschließlich um Andrew und sein Schlagzeug. Er ist unmissverständlich allein, kämpft mit der Welt, mit Fletcher und mit sich selbst; ein klassischer Kinoplot also, wie gemacht für das große Bild. Nur wirklich nahe kommen wir dem Protagonisten dabei nicht, dafür bleibt der Film schlicht zu figurativ, zu linear – ein neunzigminütiger Workout.

Aber da der Muskelkater eben auch erst nach dem Training beginnt, sollte man eigentlich hinten anfangen. Denn auch Whiplash wirkt dann am stärksten, wenn man den Kinosaal gerade etwas unschlüssig verlassen hat: War das jetzt eine Hupe oder eine Trompete? Eine knallende Tür oder eine Snare? Eine S-Bahn in der Ferne oder ein langgezogener Tusch? Die leicht schizophren anmutende Symphonie der Stadt nach dem Kinobesuch ist nichts anderes als ein Symptom, das dieser Film auslöst. Und sein größtes Verdienst. Whiplash ist ein Film der Taktung, der entscheidenden Note, die auf den Punkt genau kommt – hin zur formalen Perfektion. Und so bekommt die Welt außerhalb des Kinos auf einmal eine ungewohnte Schärfe: Alles scheint rhythmisiert, im Flow sozusagen, als sähe man die Realität in einem vollends durchgetakteten Korsett. Kein Kino für den Kopf, wohl aber für die Beine.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Whiplash“

Trailer ansehen (3)

Bilder

zur Galerie (21 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Leander

Habe den Film gerade gesehen, und mir gefiel er nicht. Um mal im Jargon des Films zu bleiben, er schlägt die falsche Tonart an.

Zuerst mal verkennt er vollkommen den kommunikativen Aspekt der Musik, der neben dem technischen jede Kunst ausmacht. In einer Arbeitsatmosphäre wie der im Film gezeigten stirbt dieser kommunikative Aspekt und damit die Kunst. Technische Perfektion alleine reicht nicht. Ein Beispiel für diese Kommunikation geben Nikolai Lugansky und das Royal Scottish National Orchestra bei ihrer Interpretation von Rachmaninows berühmt-berüchtigtem Piano Concerto No. 3: https://www.youtube.com/watch?v=8bzLfMwAMKo Diese Interpretation wird von nicht wenigen Klassik-Liebhabern als die schönste Aufnahme dieses Stückes angesehen, welches ja als eines der schwersten Stücke gilt. Dieser kommunikative, lebensfrohe Aspekt wird vom Film vollständig vernachlässigt, wodurch ihm etwas fehlt.

Zweitens gibt es solche Typen wie den Musiklehrer – oder sollte ich Drill-Sergeant sagen – gar nicht. Wirkliche Könner können nicht so grob sein, weil Grobheit es eben nicht erlaubt die Feinheiten des Fachgebietes zu erspüren. Man ist vielleicht streng und bestimmt, dabei aber leise und man horcht. Wenn ein Instrument verstimmt wäre, würde man sofort darauf zeigen und dafür sorgen, dass der Fehler so schnell wie möglich behoben wird, damit man weiter arbeiten kann. Wer stattdessen so rum brüllt wie der Lehrer und die Schüler erniedrigt, ist ja gar nicht an seiner Kunst interessiert, sondern daran, seine Mitmenschen zu quälen.

Drittens ist auch die Annahme falsch, dass große Meister erst gefunden und dazu gedrillt werden müssen. Um mal einen anderen Film, Matrix, zu zitieren: „Auserwählt zu sein ist genau so wie verliebt zu sein. Niemand kann Dir sagen, dass Du es bist, Du weißt es einfach“. Als ein relativ großer Experte in einem Gebiet kann ich das bestätigen. Ich habe immer von mir aus trainiert und habe es gerne gemacht. Niemand musste mich zwingen, man musste mich eher abhalten. Der oder die Lehrer, die einem die Technik beibringen kommen von selbst. Der Trainer im Film redet sich also nur ein, dass die grausamen Dinge, die er tut, nötig sind um den Jazz zu retten.

Unterm Strich also ein Film der die Musik als Leistungssport darstellt. Jeder für sich und gegen alle anderen. Also eine Ode an die Leistungsgesellschaft.

Man kann auch den Trainer im Film als Stellvertreter für den Vater des Regisseurs oder einer anderen tyrannischen Person sehen, unter deren Fittichen er einmal in seinem Leben gestanden hat. Also der Film als Ventil.

Mit Kunst jedenfalls hat das nichts zu tun. Ist eher so eine Art La-La Land Film (Den habe ich nicht gesehen, aber die Kritik dazu hier gelesen). Ein Film, der den Menschen einen Mythos auftischt, um Sie zu unterhalten und ihnen ein Bild für das für sie Ungreifbare zu geben. Mir soll’s recht sein, aber wie das mit der Musik funktioniert hat mir der Film nicht näher gebracht.

Leander

Guck an, ich sehe gerade, dass das der Regisseur von La La Land ist ...

2 Kommentare