While The Green Grass Grows (Parts 1+6) – Kritik

Die Kamera ist für Peter Mettler und seine einst aus der Schweiz migrierten Eltern zum Familienmitglied geworden. In seinem poetisch fließenden, das Autobiografische nur streifenden Tagebuchfilm While The Green Grass Grows denkt der Regisseur über vielerlei Formenwechsel nach.

In gewisser Weise ist While The Green Grass Grows ein aufschlussreicher Einstiegspunkt in Peter Mettlers Werk, denn in seiner Tagebuchform erzählt der Film viel über seinen Regisseur, ohne zu sehr ins Autobiographische abzudriften. Will heißen: Wir erfahren wenig über Mettler als Person und einiges darüber, wie er durch das Kino über die Welt nachdenkt. Mettler beschäftigen hier vor allem die fundamentalen Gegenüberstellungen von Tod und Leben sowie von Mensch und Natur – Themengebiete, die mit vielen Fragen verbunden sind, auf die es meist keine eindeutigen Antworten gibt. Je nach Sujet philosophiert Mettler manchmal zu teleologisch, aber immer mit einer einnehmenden Ernsthaftigkeit, die auch mal kitschig sein darf.

Wer sich an die großen Seinsfragen wagt, braucht einen Anfangspunkt, über den er sich die Welt erschließen und sie strukturieren kann. In While The Green Grass Grows erfüllen Mettlers Eltern diese Orientierungsfunktion. Migranten – man wollte die Welt sehen und diese Welt begann und endete dann in Toronto –, die ihre Heimat in ihrem Schweizer Akzent immer mit sich mittragen. Als wir Julie und Alfred (der von Peter liebevoll nur Freddy genannt wird) kennenlernen, sind beide in ihren 90ern. Mettler fragt eine Freundin, wie er am besten die Zeit mit ihnen verbringen soll. Sie rät ihm, einfach da zu sein. „Don’t film, though!“ -- „I will though. They’re used to it.“ Die Kamera sitzt bei Tisch zu Thanksgiving, fährt mit in den Urlaub, ist ein festes Familienmitglied geworden.

„A cloud doesn’t come from nothing.“

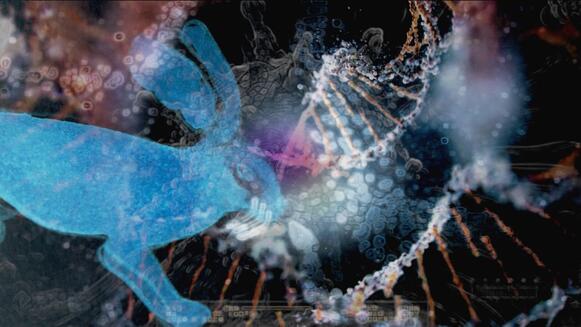

While The Green Grass Grows ist ein Film, der zu verfließen scheint, ganz so, als müsste er sterben, wenn er einmal stillehält. Sein Tempo ist jedoch gemächlich und immer wieder kehrt er sich dem Wasser zu. Eine Eisscholle treibt einen Fluss hinunter, treibt solange, bis sie Teil des Flusses wird. Jede Wolke war auch Dampf, ist aus dem Wasser heraus entstanden und wird in dieses Element zurückkehren. Aus diesen Motiven entspinnt Mettler eine Ode der Gleichzeitigkeit, sein Kino erzeugt nicht nur eine Abfolge voneinander losgelöster Momente, stattdessen feiert es den Formenwechsel: Der Fluss == die Wolke == der Schnee.

Eine Utopie, derer Mettler sich bewusst ist und für die er eine prägnante Szene findet: Seine Mutter erzählt ihm und ihrem Mann, dass einer ihrer Professoren einmal zu ihr meinte, man könne durch ein Fernglas seine Zukunft sehen. Zwei Zeitebenen verschmelzen in einem einzelnen Blick zu etwas Gleichzeitigem. Die Filmkamera kann dies nicht bewirken: Sie zeigt das vermeintlich Gegenwärtige, doch durch das Aufzeichnen und das Abspielen des Films ist es bereits Vergangenes geworden.

Jedes Bild ist nur eine Erinnerung an das vorherige und eine Hoffnung auf das nächste. Wenn der Film zerreißt oder veressigt oder verbrennt, kann man nur noch seine Augen schließen und träumen. Mettler fädelt seinen ersten Film in den Projektor. „Images etched as memories.“ Ein Junge kauft das wohlbehütetste Geheimnis der Welt – den Traum vom Tod – und entschwindet dann aus dem Bild.

„Are you more in your dreams or in the world?“

Der Film reist in seinem ersten Teil viel zwischen der Schweiz und Kanada hin und her. Mettler findet an beiden Orten schöne Einstellungen und versteht es, in seinen Kameraschwenks den Raum zu ordnen und den Blick über Schärfe und Unschärfe zu lenken. Die Schweiz liegt wie in Schneekugelharmonie da, das Dorf fast wie in die Landschaft gemalt. Nur die Kühe, die kurz in die Kamera schauen und dann weiterfressen, während Schnee sich auf ihren Rücken legt, geben dem Ganzen den Anschein von so etwas wie Alltag. Kanada ist dann im zweiten Teil präsenter, der während der Pandemie spielt und alle nach Hause zu den Mettlers holt. Trotz der sehr fluiden, transnationalen Leseart von „zuhause“, die den Film durchzieht, kehren wir doch immer wieder in dieselben Räume zurück. Das Elternhaus in Toronto ist ein zweistöckiges, fast schon deutsches Reihenhaus mit Hasen im Garten und Meisen im Fenstergiebel.

Die Mutter ist mittlerweile gestorben, Freddy harrt noch aus. Er schläft viel, zunächst noch beim Fernsehen oder Zeitungslesen, später nur noch in seinem Bett, eingewickelt in einen Deckensarkophag. Man sieht neben ihm das Kabeltelefon und in großer Schrift zwei Nummern, eine davon ist die von Peter. Zwischen diese Einstellungen schneidet Mettler immer wieder alte, analoge Aufnahmen von früheren gemeinsamen Familienreisen. Freddy mit vollem Haar und einer Strenge in seinem Blick, die nun im Alter abgemildert ist. Als man ihn später im Krankenhaus sieht, ist er kaum wiederzuerkennen. Manche Orte wirken scheinbar im Alter auf den menschlichen Körper wie Katalysatoren, lassen ihn noch schneller zerfallen. Mettlers Kamera bleibt trotzdem nahe an Freddy, bleibt und wartet bis er stirbt. Auf der Beerdigung ist Peter am Ende alleine, macht noch ein letztes Bild. Der Sarg wird geschlossen und Freddy verbrannt. Die Kamera wartet draußen, zeigt erst den Rauch, der die Luft verzerrt und schwenkt dann hoch zu den Blättern, die sachte im Wind wehen: Der Platz im Kreislauf ist eingenommen.

Neue Kritiken

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Trailer zu „While The Green Grass Grows (Parts 1+6)“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (9 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.