The Neon Bible – Kritik

Von der Enge der Insel in die Weiten Amerikas: In seiner ersten Literaturverfilmung erschließt sich Terence Davies mit Gena Rowlands den US-amerikanischen Bible Belt.

Am Anfang setzt sich ein Zug in Bewegung. Nicht gerade ein typisches Bild für Terence Davies, ist Bewegung in seinen Filmen doch in der Regel kein Vorwärtskommen, sondern ein ewiges Kreisen und Verweisen. Das Vorwärtskommen in der Totale behält sich der Regisseur denn auch für das Schlussbild auf, zu Beginn liefert er uns nur eine Detailansicht der Zugräder, die mit ihrer unermüdlich kreisenden Treibstange tatsächlich eher Wiederholung als Fortschritt evozieren. Dann gleitet die Kamera hinauf zu Teenager David (Jacob Tierney), der in dem Zug sitzt. Diese Szene ist der Fluchtpunkt von The Neon Bible, dem ersten außerhalb Großbritanniens gedrehten Film von Terence Davies, und wir werden zur ihr zurückkehren.

Religion als Mann hinter dem Vorhang

Zugleich ist dies Davies’ erster Film, der auf einer fremden Vorlage basiert, in dem Fall auf dem gleichnamigen Roman, den John Kennedy Toole mit zarten 16 Jahren schrieb. Dass Davies sich für diesen Stoff interessiert hat, verwundert nicht, finden sich hier doch etliche Motive seiner autobiografischen Filme. Es geht um ein Aufwachsen mit Hindernissen, um zu starke Väter und zu schwache Mütter, und es geht um die Zwänge der Religion, wenn sie auch hier nicht in Form des strengen Katholizismus Liverpools daherkommen, sondern im evangelikalen Gewand des US-amerikanischen deep south der 1930er und 1940er Jahre. In einer zentralen Sequenz ist die gesamte Baptistengemeinde des Dorfes in ein Zelt gekommen, um den Prediger Bobby Lee Taylor (Leo Burmester) sprechen zu hören. Durch eine seiner virtuosen Kamerafahrten in das Zelt hinein scheint Davies die Aura des Predigers zunächst zu unterstreichen, unterläuft sie dann aber durch eine kurze Einstellung, in der Taylor als zwielichtiger Mann hinter dem Vorhang auf seinen Auftritt wartet.

Der Junge und die Sängerin

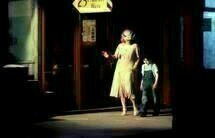

Als Übergangswerk hat Davies selbst den Film einmal deklariert, und tatsächlich scheint hier, zumindest aus der Rückschau betrachtet, eine Art Übergabe stattzufinden. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen David, hier noch ein kleiner Junge (Drake Bell), und seiner Tante Mae (Gena Rowlands), die als gescheiterte Sängerin zu ihrer Familie aufs Land zurückkehrt und dort mit Argwohn betrachtet wird. Die Freundschaft des noch hoffenden Jungen zur gescheiterten Frau verknüpft das frühe autobiografische Werk des Terence Davies gewissermaßen mit seinen späteren Filmen, in denen unangepasste Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen. „She was my only playmate“, heißt es aus dem Voice-over, und der Kontrast zwischen diesem kindlichen Blick auf die wundersame Tante und der Abweisung, die sie von ihrer restlichen Umwelt erfährt, spiegelt sich in Gena Rowlands’ Spiel zwischen souveräner Weisheit und verlebter Nervosität.

Zwar wird Mae im Verlaufe der Handlung zunehmend an den Rand gedrängt, doch Davies interessiert sich für sie nicht nur als Phänomen aus jener Welt, die sich sein jugendlicher Protagonist gerade erschließt. Deutlich wird das in einer tollen Sequenz, in der der Regisseur den linear erzählten Roman erstmals in die ihm eigene Poetik einer Vergegenwärtigung von Vergangenheit überführt. Da sehen wir Mae und David von vorn, wie sie nebeneinander auf der Veranda sitzen und sich Fotos ansehen, die schließlich auch die Kamera affizieren: Durch eine behutsame 90-Grad-Bewegung wird Mae vom Objekt zum Subjekt, wir sehen sie nun im Profil, und wenn dann ihre Gedanken sich in der Erinnerung verlieren, gleitet die Kamera hinfort auf ein Bild von Ruhm und Glanz einer Sängerin, dessen Hintergrund sich in einem diffusen Schwarz verliert und so die romantisierte Form dieser Erinnerung deutlich macht. Und wie in anderen Davies’schen Bewegungen durch die Zeit wird auch hier der Film aus seinen Gedanken gerissen, kommt wieder bei der auf der Veranda sitzenden Mae an und muss sich mit anhören, wie aus dem Haus heraus über sie gelästert wird. Spell broken.

Wachstum und Verwurzelung

Überall in diesem Film finden sich solche Inseln, in denen Davies sich das Material zu eigen macht und es wegführt von der Charakterstudie. Wie in The Long Day Closes (1992) erscheint etwa das Kino als zentrale Coming-of-Age-Maschine. Vom Blick auf die beiden Sessel im Saal, in denen David und sein love interest sitzen, fährt die Kamera hoch und sieht direkt in den Projektor; der erste Kuss, in den jetzt überblendet wird, scheint wie vom Kino selbst gesegnet. Und auch das All, in das der kleine Bud in The Long Day Closes einen Lichtstrahl gesendet hat, bildet ein zentrales Motiv: Den Übergang von der Kindheit in die Adoleszenz scheint allein der Kosmos in Gang zu bringen. Da sehen wir den jungen David von hinten, im Angesicht eines vollen Mondes, und durch eine Verrückung des Kamerawinkels wächst er vor unseren Augen, während er eigentlich wie angewurzelt auf der Veranda steht.

Das fremde Werk als Fluchtlinie

Doch diese magischen Momente schützen David nicht vor der harten Wirklichkeit. The Neon Bible ist wohl Davies’ Film mit der explizitesten Gewaltdarstellung; einmal schlägt der Vater der Mutter mit der Faust ins Gesicht. „Is she going to die?“, fragt David ängstlich seine Tante, die sich um die Misshandelte kümmert, und Mae verneint: „She just lost a tooth and her dignity, that’s all.“ Der Vater zieht bald in den Krieg und wird nicht wiederkommen; die Mutter verfällt fortan dem Wahnsinn. Und auch Mae zieht es bald wieder nach New Orleans, sie verspricht David nachzuholen, aber Rowlands’ Gesicht ist der Bruch des Versprechens bereits eingeschrieben. Die vollkommene Desillusionierung zieht ein.

Wenn Davies seinen jugendlichen Protagonisten nach einem dramatischen Höhepunkt also schließlich in den Zug setzt, damit er seiner Welt entflieht, dann scheint hier auch ein Regisseur ein Fluchtmittel gefunden zu haben, das ihn vor dem ewigen Beharken der eigenen Vergangenheit bewahrt. Das fremde Werk als notwendige Verfremdung, durch die das eigene nunmehr vermittelt und vielleicht gerade dadurch wahrhaftiger hindurchscheint; die endlosen Weiten Amerikas als Fluchtlinie, von der es in den engen Räumen Liverpools kaum eine Ahnung gab. Am Ende von The Neon Bible jedenfalls: kein Fluch der Vergangenheit, sondern ein Zug ins Nirgendwo. Das endlose Kreisen, es kann auch ein Motor sein.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „The Neon Bible“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.