Sisters with Transistors – Kritik

Sheffield Doc/Fest: Lisa Rovners Sisters with Transistors porträtiert vergessene Pionierinnen elektronischer Musik und feiert den Traum von der Befreiung durch die Maschine. Der Geschichte hört der Film aber nur mit einem Ohr zu.

Ein Tisch in einem Fernsehstudio. Auf ihm ein Synthesizer, ein Mikrofon, ein Tonpult sowie diverse Kabel und Geräte. Der junge David Letterman steht im Anzug hinter diesem Tisch, daneben eine Frau mit Zöpfen und bunten Klamotten, die dem Talkmaster gerade die Funktionsweise eines Tonmixers erklärt. „Why do you have all that stuff?“, fragt Letterman mit Blick auf den Tisch. Suzanne Ciani lacht, hebt die Hände, kann ihre Antwort wohl selbst kaum glauben: „Well, this is how I make a living.“

Feministische Verkabelungen

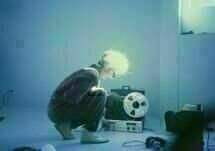

Ciani ist eine der weiblichen Pionierinnen elektronischer Musik, deren Namen in den Erzählungen des Genres kaum auftauchen – und die Lisa Rovner in Sisters with Transistors ins Zentrum rückt. Neben Ciani stellt der Film Daphne Oram, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Bebe Barron und weitere europäische und US-amerikanische Künstlerinnen in ihrem musikalischen Tun vor. Über O-Töne aus der Zeit ihres Schaffens eingefangen, sprechen die Frauen über sich und einander, die Suche nach Anerkennung für ihre Kunst, für die es noch gar keinen Markt gab, und über das, was sie da eigentlich mit all den Tonbandgeräten, Rekordern und selbst gebauten Apparaturen anstellen. Die spektakulären Aufbauten der Musikerinnen sind mehr als kreative oder ulkige DIY-Bastelarbeiten, entpuppen sich vielmehr als feministisch-avantgardistische Verkabelungen, mit deren Hilfe Oliveros und Co die eigene prekäre Situation sichtbar machen und die männlich dominierten Felder von Technik und Komposition erschließen. In ihren Anekdoten betonen die Musikerinnen immer wieder die Einflüsse durch die Werke der anderen Personen, die im Film vorgestellt werden.

Sisters with Transistors versucht sich an keiner Chronologie, sondern widmet sich episodenhaft den einzelnen Figuren. Anstelle einer linearen Geschichtsschreibung ergeben sich so Beziehungen und Verbindungen über Zeiten und Ländergrenzen hinweg. Für ihre Erzählung einer musikalischen Schwesternschaft nutzt Rovner Fotografien, private Aufnahmen der Künstlerinnen und Interviewmitschnitte aus dem Fernsehen als visuelles Material, das sich zur Musik der Protagonistinnen verhält. Dabei kehrt Rovner das im Film übliche Verhältnis zwischen Ton und Bild um: Fast scheint es, als gäbe der Ton vor, was es zu sehen gibt; als sei das Bild dem Klangteppich aus Stimmen, Sounds und Noise unterlegen. Als Erzählerin via Voice-over treibt Laurie Anderson diese Verschiebung noch weiter: „The history of women has been a history of silence“, konstatiert sie zu Filmbeginn.

Befreiung durch Maschinen?

Auch mithilfe von Andersons von Metaphern gepflasterter Sprache skizziert Sisters With Transistors eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der Bewegung und Geschwindigkeit zu Prinzipien des Fortschritts werden. Technologiegeschichte ist dabei Emanzipationsgeschichte. Die Maschine, so Anderson, bedeutet Befreiung. Am Ende schließt sie im Bezug auf eine Jetztzeit mit der Formulierung: „Silence is broken, spaces are shared.“ Dazu ertönen flirrende Synthesizer-Harmonien. Das vermeintliche Happy End bleibt so stehen, die Idee der Befreiung wird in Rovners Film nicht weiter befragt – und das nervt. Zum einen weil Feminismus eben nicht erledigt und alles gut ist. Zum anderen weil man fragen muss, wer da jetzt inwiefern im Laufe der letzten 100 Jahre ‚befreit’ wurde. Wenn die Geschichtslehrerin Anderson etwa von der Bedeutung spricht, die die Einführung des Frauenwahlrechts 1920 in den USA besitzt, dann erwähnt sie nicht, dass sich dies in der Praxis vorwiegend auf die weiße Bevölkerung bezog und für viele Schwarze Frauen bis in die 1960er Jahre kaum Bedeutung hatte.

Während Sisters With Transistors also kontinuierlich hervorhebt, dass seinen Protagonistinnen ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Leben und eine Beachtung im musikalischen Kanon verwehrt blieb, nimmt der Film eigene erzählerische Ausschlüsse vor. Electronic Music’s Unsung Heroines lautet der Untertitel von Rovners Film, der nicht nur Sympathie für seine Protagonistinnen vermitteln, sondern ein Gefühl der Verehrung produzieren will – und ja, es ist eine Leistung von Rovner, dieses Kapitel der Musikgeschichte mit all seinem versteckten Material erschlossen, sortiert, aufbereitet und zugänglich gemacht zu haben. Dennoch hantiert Sisters With Transistors grob und unaufmerksam mit Welt; ein Film, der nur mit einem Ohr bei der Sache ist.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Sisters with Transistors“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (3 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.