Selma – Kritik

Unmittelbare Historie: Selma scheut sich nicht vor großen Gesten und ist dennoch ein äußerst konzentriertes Stück Geschichtskino.

Martin Luther King jr., in fast jedem Bild. Kein Biopic. Keine Ellipsen, die Zeit schlucken, um die Highlights eines Lebens ausspucken zu können. Keine Rückblenden, keine Kindheit, kein Attentat. Keine unkritische Aneignung von Zeit, sondern Verdichtung auf den Moment. Der Film heißt nicht Luther King oder I Have a Dream, er heißt Selma. Er folgt nicht der Chronologie eines Lebens, sondern kreist um eine Mitte. Der Prolog: King nimmt 1964 den Nobelpreis entgegen. Der Fluchtpunkt: der Voting Rights Act von 1965. Und die Mitte: Planung und Durchführung eines Marschs von Selma, Alabama in die Hauptstadt des Staates, Montgomery. Der erste von drei Versuchen vom 7. März sollte als „Bloody Sunday“ in die Geschichte eingehen.

Regisseurin Ava DuVernay, die sich des bereits seit Jahren zirkulierenden Drehbuchs von Paul Webb angenommen (und es gründlich überarbeitet) hat, ist bislang eher mit intimen Filmen aufgefallen. Die erste Massenszene von Selma inszeniert sie mit dem Mut zur großen Geste. Die Kamera bereitet sich auf einen Krieg vor. Hunderte Afroamerikaner überqueren die Brücke über den Alabama River, an deren Ende die Eingreiftruppen des Sheriffs von Selma warten. An der Seite drängeln sich Fotografen. Aus präzisen Einstellungen ist diese Sequenz montiert; die Elemente eines historischen Ereignisses fein säuberlich voneinander getrennt und dann in fesselnden Totalen immer wieder aufeinander bezogen. Schwarzer Protest auf der einen, Cops mit blauen Helmen und Gasmasken auf der anderen. Der Film schwelgt ein wenig in diesem Moment, den DuVernay nicht wie von Zauberhandkamera erfahrbar machen, sondern ins ikonografische Gedächtnis der Nation zurückholen will. Dann wird ein Ultimatum verlesen. Dann wird geprügelt.

Staatsmännische Worte als erzwungene Reaktion

Einem anderen Element der Biopic-Ambition verweigert sich DuVernay mal so gar nicht: der unkritischen Aneignung von Raum. Sie dringt vor bis ins Oval Office, ist Zeugin, wie King und Präsident Lyndon Johnson (Tom Wilkinson) sich beschnuppern, wie FBI-Chef Hoover (Dylan Baker) seine Einschätzung der Bürgerrechtsbewegung vornimmt, wie Johnson sein rassistisches Sorgenkind, Alabamas Gouverneur George Wallace (Tim Roth), empfängt. Diese furchtlose Arbeit an der Historie entspringt aber keinem Voyeurismus, sondern ist DuVernays Interpretation dieser Episode der Bürgerrechtsbewegung geschuldet. Deren spätere Erfolge, sagt dieser Film, sind auf der Straße und in der Bewegung geboren, aber sie mussten sich behaupten, nicht nur gegen den Widerstand auf dieser Straße, sondern auch gegen den Widerstand in den Hinterzimmern. Und manifestieren mussten sie sich schließlich in der Realpolitik. Gegen Ende von Selma hat auch Johnson seinen großen Auftritt, wenn er den Voting Rights Act verabschiedet. Doch seine staatsmännischen Worte sind erzwungene. Der amerikanische Präsident agiert nicht, er reagiert. Es gibt keinen White Savior, der den Stellvertreterkrieg der Unterdrückten gewinnt, nur einen White Politician, der ihren Kampf „nach Hause bringt“ und sich den Applaus im Kongress abholt.

Cholerische Sheriffs, cholerische Bilder

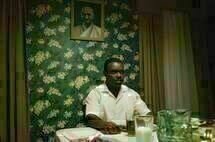

Der eigentliche Savior ist King, könnte man sagen, aber Selma verdoppelt die große Verehrung für den Bürgerrechtler weniger, als dass der Film sich für die aus ihr erwachsende Verantwortung interessiert, die King merklich zu schaffen macht. Von David Oyelowo mit Sinn für die auratische Präsenz seiner Figur gespielt und dabei doch mühelos „menschlich“ gemacht, wird King weniger als großer Redner denn als politischer Stratege gewürdigt, der mit den Interessen und Zielen des aufgeklärten politischen Establishments, des weißen Klerus oder radikaler Studentenorganisationen jonglieren muss. In einer frühen Szene kürt er die Stadt Selma nicht zuletzt deshalb zu einem geeigneten Ort für seinen gewaltfreien Protest, weil der örtliche Sheriff kein argumentierender, sondern ein cholerischer Rassist ist, von dem man sich die für die Unterstützung durch die Mehrheitsgesellschaft notwendige Eskalation erhofft.

Die filmische Repräsentation geht DuVernay auf ähnliche Weise an wie King die Frage des Aktivismus; auch Selma sucht gewissermaßen cholerische Bilder. Die entschlossenen Aktivisten, die weißen Südstaatler, die ihnen entgegenspucken; rassistischer Alltag in Alabama, Aufbegehren gegen Unterdrückung auf allen sozialen Ebenen; emotionale Zuspitzungen einer historischen Wahrheit. Und diese emotionale Zuspitzung ist nicht mit falschem Pathos zu verwechseln. Weder von der Inszenierung noch von der musikalischen Untermalung wird ein Gefühl behauptet, das nicht schon in der jeweiligen Situation angelegt wäre. Selma spürt eher vergangenen Affekten nach, als gegenwärtige erzwingen zu wollen. Und interpretiert die Bewegung dieser Affekte, ihre Kanalisierung in Handlung, Ereignis und Geschichte.

Der Stiefel in der Fresse als Ereignis der Geschichte

So scheint kaum eine inszenatorische Entscheidung bloß um ihrer selbst willen getroffen. Den großen Effekt sucht DuVernay nicht als Füllmenge für den abstrakten Erwartungsraum eines Events- oder Geschichtskinos, sondern stets in Bezug auf die Haltung ihres Films. Wenn auf die ersten Prügel-Bilder des „Bloody Sunday“ eine klischeebehaftete Parallelmontage von US-amerikanischen Bürgern vor verschiedenen Fernsehern – im weißen Wohnzimmer, in der schwarzen Kneipe, im Oval Office – folgt, dann um deutlich zu machen, dass es eben diese Fernsehkameras gewesen sind, die aus einem lokalen Ereignis eine nationale Krise gemacht haben. Wenn der Stiefel eines Rassisten mit brutaler Geschwindigkeit und Lautstärke im Gesicht eines weißen Priesters landet, dieses Gesicht schließlich in Zeitlupe auf dem Asphalt aufschlägt, dann ist das kein gewaltgeiles Show-off, sondern die filmische Akzentuierung eines geschichtlichen Moments mit weit reichenden Folgen. Selbst die üblicherweise eher erzählerisch notwendigen Betitelungen von Ort und Zeit einer Szene werden hier äußerst intelligent eingewoben. Keine Bildunterschriften, die sich aus der Gottesperspektive des Films selbst auf seine Bilder legen, sondern Zitate aus den von Hoover in Auftrag gegebenen Überwachungsprotokollen. Struktur nicht als neutrale Ordnung, sondern als Kontrapunkt, der das Geschehen im Lichte der herrschenden Ordnung spiegelt.

Offenheit des Abgeschlossenen

In vielen der ohnehin zahlreichen Close-ups von King im Profil liegt der leer gelassene Raum innerhalb der Einstellung nicht vor, sondern hinter ihm. Er blickt nicht souverän durch die Einstellung hindurch, sondern direkt aus ihr heraus; und wenn er etwas sagt, dann ist dieser Satz sofort da draußen, kann nicht erst im geschützten Raum der Leinwand an Bedeutung gewinnen, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen, sondern steht direkt im offenen Raum der Geschichte, noch nicht eingefangen von einer nachträglichen Deutung. Selma interpretiert zwar Geschichte, nicht zuletzt aber als etwas, das im Moment seines Werdens weder Interpretation noch Bedeutung kennt. Den großen Sätzen und Gesten, vor denen DuVernay nicht zurückschreckt, gibt sie ihre Unmittelbarkeit wieder. Wenn der Film sich also lebendiger, relevanter anfühlt als ähnlich angelegte Geschichtslehrstücke, dann nicht nur wegen des nuancierten Schauspiels (nette Randnotiz: fast der gesamte Cast besteht aus Briten) und der stets mit Spannung aufgeladenen Kamera Bradford Youngs; dann nicht nur, weil DuVernay sich dem patriotischen Schlussstrich verweigert und Fragen aufwirft, die spätestens seit Ferguson wieder auf der politischen Agenda stehen. Vor allem macht Selma – durch die Verdichtung des Vergangenen auf die Mikropolitik eines konkreten historischen Augenblicks – aus der radikalen Offenheit der Geschichte in jedem Moment ihrer Aktualisierung eine filmische Erfahrung. Dieser Offenheit selbst im eigentlich Abgeschlossenen nachzuspüren, das wäre Aufgabe eines politischen Historienkinos, das sich nicht mit dem Abfilmen von Biografien begnügt.

Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Trailer zu „Selma“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (22 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.