Remainder – Kritik

Ein verkopfter Dozent baut Spannung auf: Der israelische Videokünstler Omer Fast hat Tom McCarthys Debütroman verfilmt.

Schön ist dieser Film vor allem, wenn er unheimlich ist, allerdings ist er das eher selten. Zum Beispiel, wenn Tom (Tom Sturridge) sich bei dem Versuch, seine vergessene Vergangenheit zu reinszenieren, von seinen eigenen herrischen Regie-Anweisungen so mitreißen lässt, dass man glaubt, er sei kurz vor einem Durchbruch – und der Film damit kurz vor einem Übergang in andere Sphären. Doch dann gelingt es einer älteren Schauspielerin nicht, lange genug mitten in der Bewegung zu erstarren, dann sagt eine jüngere Darstellerin den falschen Satz im falschen Moment, und alles ist für die Katz. Und ohnehin sagt der Film schon die ganze Zeit, dass Tom nichts finden wird, so präzise er die schemenhaften Bilder aus seinem Gedächtnis auch nachzumodellieren vermag. Weil für Omer Fast die Welt der Erinnerung eine Welt ist, die uns beeinflusst, sich uns aber niemals wirklich offenbart. Insofern ist Remainder nicht unheimlich und darf es auch nicht sein, das gehört zum Prinzip. Alles von dieser Welt.

Die Kunst spielt mit dem Feuer

Der aus Israel stammende, aber in Berlin ansässige Videokünstler hat sich in seinem ersten Langspielfilm des furiosen Debütromans von Tom McCarthy angenommen, in dem ein Mann nach einem skurrilen Unfall und einem mehrwöchigen Koma ohne Erinnerungen an sein früheres Leben wieder erwacht. Da gibt es zwar einen besten Kumpel und ein love interest, aber so richtig wird Tom aus ihnen nicht schlau – und schon gar nicht aus seinem Anwalt, der ihm die Nachricht überbringt, die für den Unfall Verantwortlichen böten ihm 8,5 Millionen Pfund an, wenn er die ganze Sache vergisst.

Damit schleichen sich Paranoia-Thriller-Motive in den Film, die Fast auch im weiteren Verlauf immer wieder aufnimmt. Und doch ist Remainder stets anzumerken, wo die Prioritäten des Filmemachers liegen. Fast hatte sich schon in vielen seiner Videoarbeiten mit traumatischen Erlebnissen und ihrer Verarbeitung befasst, mit der Unmöglichkeit objektiver Erinnerung und dem Spiel mit dem Feuer, das die Kunst spielt, wenn sie sich unvermittelt der Wirklichkeit bemächtigen will, weil sie doch immer nur eine eigene, eine neue Wirklichkeit erschaffen kann. In dem einstündigen Spielberg’s List (2003) etwa hat er polnische Komparsen aus Spielbergs Schindlers Liste (1993) interviewt, von denen einige selbst KZ-Überlebende waren – und das Ereignis wie seine Inszenierung damit auf ein und dieselbe Erkenntnisebene geholt.

Unheimliche Erinnerungssplitter

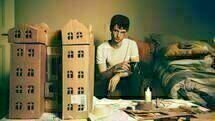

Und auch in Remainder sind es diese eher theoretischen Interessen, die im Vordergrund bleiben. Weil Geld keine Rolle mehr spielt, seit Tom das Angebot der Gegenseite angenommen hat (zwar widerwillig, aber „die ganze Sache vergessen“ fällt ihm ja ohnehin nicht schwer), scheut er keine Kosten und Mühen, die wenigen unheimlichen Erinnerungssplitter, die ihm geblieben sind, aufwändig zu reinszenieren. Mithilfe eines Agenten (Arsher Ali), eines ziemlich teuren Allesmöglichmachers, macht er das Haus ausfindig, das ihn in seine Tagträume verfolgt, und castet Schauspieler, die jenen Bewohnern ähnlich sehen, an die Tom sich erinnert. Die Mieter des Anwesens müssen ausziehen, ein ziemlich elegant in die Handlung verwobener Verweis auf Londoner Gentrifizierungsprozesse. Doch Kosten, Mühen und Ertrag des selbst zum Regisseur gewordenen Erinnerungswütigen stehen in keinem Verhältnis; Tom scheitert immer wieder, verrennt sich immer weiter.

Showdown zwischen Erinnerung und Reenactment

Die fehlende Kohärenz des Ganzen, die vielen Stränge, die alle ins Leere laufen – nicht nur die gescheiterten Erinnerungsversuche, auch die bedrohliche Außenwelt und die Motivationen der Nebenfiguren –, das alles ist natürlich der springende Punkt. Die einzige kontinuierliche Bewegung von Remainder, und das ist durchaus konsequent, ist Toms Obsession von einer möglichst realistischen Inszenierung seiner Erinnerung – die schließlich so weit geht, dass er einen Bankraub, an den er sich zu erinnern glaubt, nicht mehr im überdimensionierten Studio, sondern in einer echten Bank durchführen will. Fasts Film ist hier endgültig den Nolan’schen Mindfuck-Welten entflohen, die er atmosphärisch mitunter beschwört, bereitet eher einen lupenreinen Showdown zwischen Erinnerung und ihrem Reenactment vor.

Aber selbst dieser Showdown bleibt eingehegt, von der klinischen Ästhetik, von der Sterilisierung der Thriller-Elemente. Ein bisschen mutet Remainder manchmal an, als versuchte ein etwas verkopfter Philosophiedozent, eine allzu theoretische Vorlesung mit einem Spannungsbogen zu versehen und mit Anekdoten aufzupeppen. Was nicht heißen soll, dass Fast dieser Balanceakt nicht gelingen würde. Und doch lässt einen der Film schließlich auf eine etwas frustrierende Weise außen vor, bleibt eine Fingerübung, die wir rückblickend bewundern können, in die wir aber kaum eingebunden sind. Nicht das Instabile ist das Problem von Remainder, sondern gerade der souveräne Grund, von dem aus er vom Prekären spricht.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Remainder“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.