Parasite – Kritik

VoD: Bong Joon-ho verarbeitet das Unbehagen über die soziale Spaltung Südkoreas zu einer Gesellschaftsposse voller überdrehter Eskalationen – ein derber Reigen, der von kindischer Rangelei bis zur Apokalypse voranschreitet.

Am Anfang von Bong Joon-hos Parasite scheint für die Familie um das Ehepaar Ki-taek und Chung-sook alles verloren. Seit Jahren schon leben die beiden mit ihren erwachsenen Kindern in einer dunklen und von Ungeziefer befallenen Kellerwohnung, alle vier haben nur sehr unregelmäßig Arbeit und schaffen es stets nur gerade so, durch den Alltag zu kommen. Doch nun ist mit einem Mal auch die letzte Verbindung zu dem Rest der Gesellschaft gekappt worden: Das WLAN ist ausgefallen. Panisch rennt Sohn Ki-woo durch die Räume der Wohnung, sein Handy verzweifelt in die Höhe gereckt, getrieben von der verzweifelten Hoffnung auf einen letzten Balken Empfang. Er findet ihn schließlich, in der hintersten Ecke der Toilette, direkt über der maroden Kloschüssel. Die Rettung kommt noch einmal, aber nur mehr aus Zufall – weil der Router des Cafés um die Ecke gerade stark genug ist.

Diese letzte Verbindungslinie zur äußeren Welt ermöglicht der Familie jedoch kaum eine Verbesserung ihrer Lage: Über das wiedergefundene Internet erhalten sie nur einen schlecht bezahlten Auftrag zum Falten von Pizzaschachteln (sowie, per YouTube-Video, eine schwungvolle Demonstration der dazu erforderlichen Arbeitsschritte). Eine wirkliche Perspektive eröffnet sich erst, als ein Repräsentant der oberen Schichten in die Kellerwohnung hinabsteigt: Ein studierter Bekannter erscheint eines Abends mit der Bitte, dass Ki-woo den Nachhilfeunterricht für die Tochter einer reichen Familie übernehme. Der wittert sofort nach Antritt der Stelle in dem Manager Mr. Park und seiner Frau Kyon-yeo dankbare Opfer – und setzt nun alles daran, auch die anderen Mitglieder seiner Familie in verschiedene Funktionen innerhalb ihres Haushalts zu platzieren.

Der Wohnraum wird zur Kampfzone

In dem makellos durcharrangierten Designerhaus stehen einander schließlich zwei Familien gegenüber, von der die eine nichts von dem verwandtschaftlichen Zusammenhang der anderen weiß. Parasite inszeniert diese Verzahnung von Arm und Reich, von Oben und Unten als eine präzise Gesellschaftsposse, die von einem ständigen Wechsel der Rhythmen und Register geprägt ist, in der die Figuren auf groteske Art in den immergleichen Verhaltensmustern gefangen bleiben und in der unscheinbare Objekte wie ein Pfirsich plötzlich ein ganzes menschliches Schicksal entscheiden können. Das ist – bei aller Distanz der kulturellen Koordinaten – durchaus wie bei den derben Volksstücken Johann Nestroys, wo der Klassenunterschied auch immer wieder als Kampf um den Wohnraum inszeniert wird und sich allerlei gesellschaftliche Spannungen und Verwerfungen in der Frage bündeln, ob man zu ebener Erde oder im ersten Stock, ob in der Innenstadt, der Vorstadt oder in einem Nobelbezirk wohnt.

Wie diese beharrlich auf populäre Wirksamkeit bedachten Werke ist auch Bongs Film geprägt von der Lust an ganz unmittelbaren Effekten: an dramatischen Auftritten, überdrehten Eskalationen, verwirrenden Verwechslungen. Auf eine ruhige Szene, in der die Eindringlingsfamilie vertraut beim Essen zusammensitzt, folgt eine feierlich durchgestaltete Rangelei, unterlegt mit elegischer Musik. Ein slapstickartiges Versteckspiel mündet ganz unvermittelt in den Kampf gegen eine Überschwemmung von apokalyptischen Ausmaßen. Aber Parasite springt nicht einfach zwischen den Stilen und Einfällen hin und her; jeder plötzliche Wechsel ist immer auch ein Aufgreifen und eine Neuprägung des bereits Gesehenen. Als Ki-woo und sein Vater einen jugendlichen Säufer, der regelmäßig an das Fenster der Kellerwohnung pinkelt, mit einer Kübelladung Wasser in die Flucht zu schlagen versuchen, hat der plötzliche Wechsel in eine überdramatische Zeitlupe zwar eine unmittelbar komische Wirkung. Doch zugleich wird dieses Bild auch zum ganz unironischen Ausdruck eines letztlich hilflosen Aufbäumens gegen die kleinen Erniedrigungen, von denen das Leben in Armut geprägt ist.

Was das Bewusstsein nicht vermag, das muss der Instinkt richten

All der unmittelbar wirkungsvolle Tumult ist durchdrungen von der tiefen Widersprüchlichkeit und Mehrdeutigkeit, mit der Parasite das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zeichnet. Denn die Handlungen der Eindringlingsfamilie sind keineswegs von Aggression gegen ihr privilegiertes, bürgerliches Pendant geprägt, ganz im Gegenteil: Gewaltsame Energie entlädt sich in Bongs Film fast ausschließlich zwischen Angehörigen derselben, benachteiligten Klasse. Das soziale Parasitentum, das hier dargestellt wird, gründet sich nicht auf eine feindliche oder konfrontative Haltung, sondern ist im Gegenteil vor allem ein Abhängigkeitsverhältnis: Der Parasit ist schließlich auf das Überleben seines Wirts existenziell angewiesen.

Das Einnisten in den Räumen des Reichtums und des Privilegs festigt somit diese Räume, statt sie zu destabilisieren. So feiert das System der Ungleichheit in Bongs Film seinen eigentlichen Triumph darin, dass auch für die in Armut lebende Familie der Reichtum das alles entscheidende Maß bleibt – und sie deshalb das Reichsein als legitime Existenzform nicht infrage stellen kann. Aber wo das Bewusstsein zu träge ist, übernimmt irgendwann der Körper: Wozu der Wille nicht in der Lage ist, das vollzieht dann die instinktive Wechselwirkung von Ekel und Empörung.

Der Film steht bis 21.05.2022 in der Arte-Mediathek.

Neue Kritiken

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Trailer zu „Parasite“

Trailer ansehen (3)

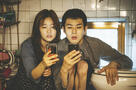

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.