Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes – Kritik

In Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes sitzt der große Denker für ein Porträt Modell und der Akt des Malens wird zur hochphilosophischen Angelegenheit. Edgar Reitz’ Film ist eine Wunderkammer theoretischer Reflexionen, die vor allem von den Darsteller*innen mit Leben gefüllt wird.

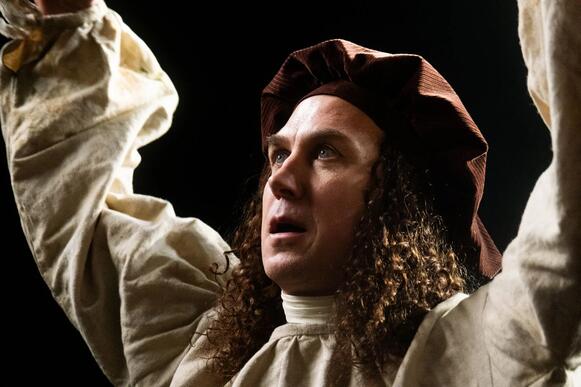

Philosophen stehen dem Bildermachen in aller Regel skeptisch gegenüber. Wozu die äußere Wirklichkeit ästhetisch verdoppeln? Der Wahrheit kommt man damit nicht auf die Spur. Oder doch? Auch der titelgebende Meisterdenker (Edgar Selge) in Edgar Reitz’ Leibniz kann mit dem Bildermachen, namentlich der Porträtkunst, zunächst nur wenig anfangen. „Haben Sie jemals durchdacht, was Sie da tun?“, fragt er gleich zu Beginn des Films seinen Porträtisten, den Hofmaler Pierre-Albert Delalandre (routiniert zampanohaft: Lars Eidinger). Es ist nicht die erste provokante Frage, die Leibniz dem Künstler stellt, während dieser vergeblich versucht, den Philosophen auf Leinwand zu bannen. „Ich entreiße sterbliche Menschen dem Vergessen“, antwortet Delalandre stanzenhaft und zunehmend entnervt. Als Leibniz sich auch damit nicht zufriedengeben und zum Stillhalten bewegen lassen will, schmeißt der Maler schließlich hin und räumt unverrichteter Dinge das Atelier.

Kann ein „Freund der Wahrheit“ zugleich auch ein „Freund der Kunst“ sein? Dies ist nur eine der vielen kleinen und großen Fragen, denen sich Reitz gemeinsam mit Ko-Regisseur Anatol Schuster und Drehbuch-Autor Gert Heidenreich in seinem neusten Werk widmet. Mit beeindruckender Verve entführt uns Leibniz in den intellektuellen Kosmos des Barockphilosophen und lädt dabei auch zu einer Erkundung des Verhältnisses von Philosophie und (Film-)Kunst ein.

Einen komplizierten Plot braucht der Film dafür nicht. Die Handlung beginnt im Oktober 1704. Die preußische Königin Sophie Charlotte (Antonia Bill) schreibt ihrer Mutter, der Kurfürstin von Hannover (Barbara Sukowa), aus Berlin. Ihr Anliegen: Die Fürstin möge ein Porträt von Hofrat Leibniz, Charlottes geistigem Mentor und bevorzugtem philosophischen Gesprächspartner, für sie anfertigen lassen. Gerne trägt Leibniz seinen Teil zur Erfüllung des königlichen Wunsches bei. Unterstützt von seinem treuen Diener Cantor (Michael Kranz), stellt er sich als „Sujet“ zur Verfügung. Nach der verunglückten ersten Porträtsitzung mit Delalandre wird die niederländische Malerin Aaltje Van De Meer (Aenne Schwarz) mit dem Bildnis beauftragt. Der Philosoph ist der jungen Künstlerin sofort zugetan. Rasch entwickelt sich eine intensive intellektuelle Freundschaft zwischen den beiden. Sie bildet den Rahmen für den philosophischen Diskurs des Films.

Sympathisch kleinformatig

„Chronik eines verschollenen Bildes“ lautet der Untertitel von Leibniz. Dass es sich dabei um eine Reminiszenz an Reitz’ legendäre Heimat-Reihe handelt, deren einzelne Episoden ja ebenfalls das Wort „Chronik“ im Beinamen führen, liegt nahe, wenngleich sich der erzählte historische Zeitraum diesmal auch nur auf ein paar wenige Monate beläuft. Überhaupt kommt Leibniz, anders als Reitz’ monumentales Opus Magnum, sympathisch kleinformatig daher. Von einigen wenigen Außenaufnahmen abgesehen, spielt sich die Handlung (die übrigens frei erfunden ist) fast ausschließlich in Leibniz’ Arbeitszimmer ab. So reduziert wie das Setting, so subtil sind auch die Performances der beiden Hauptdarsteller*innen. Selge und Schwarz gelingt es mühelos, das anspruchsvolle Skript des Films mit Leben zu füllen, ihm neben Feinsinn und Witz auch Wärme einzuhauchen.

Philosophie begegnet uns in Leibniz nicht als einsame Kopfarbeit, sondern als der gemeinsame Versuch zweier Menschen, den Dingen denkend auf den Grund zu gehen. Mal geht es in Leibniz’ und Van De Meers Gesprächen um Mathematik, mal um das Problem der Letztbegründung, mal um die Frage, ob der Mensch wirklich, wie Leibniz behauptet, in „der besten aller möglichen Welten“ gelandet sei. Jeder Gedanke, den der Philosoph und die Malerin formulieren, ist von einer fast kindlichen Entdeckungsfreude erfüllt, die sich unwillkürlich auf die Zuschauer*innen überträgt.

„Vom Dunkel ins Licht“, mit diesen Worten beschreibt Van De Meer in einer Szene das Prinzip ihrer an der Chiaroscuro-Malerei Rembrandts und Caravaggios geschulten Porträtkunst. Vom Dunkel ins Licht, vom Nichtwissen zur Wahrheit, diesem Prinzip ist auch Reitz’ Film verpflichtet, was sich nicht zuletzt an der von Kameramann Matthias Grunsky wunderschön inszenierten Lichtmetaphorik zeigt. Leibniz ist der besondere Fall eines Philosophen-Biopics, das das intellektuelle Programm seines Helden nicht nur bebildert, sondern selbst praktiziert, indem es zum Mit- und Weiterdenken anstiftet.

Eine philosophische Wunderkammer

Von der Theodizee-Frage über die monadische Struktur des Universums bis hin zum Binär-Code – wie in einer Wunderkammer versammelt Reitz in seinem Film die vielfältigen Motive und Themen des Leibniz’schen Werks. Als weitläufige, sich über zehn Ausstellungsräume erstreckende Installation war das Projekt ursprünglich konzipiert. 2008 war die Stadt Hannover an Reitz mit der Einladung herangetreten, die Räumlichkeiten des renovierten Leineschlosses, einer historischen Wirkungsstätte Leibniz’, mit einem Werk über den Denker zu bespielen.

„In jedem Saal sollte ein Kurzfilm einen anderen Aspekt des Universalgelehrten beleuchten“, so Reitz in einem Interview. Diese etwas didaktische Ursprungskonzeption ist dem Film an einigen Stellen noch anzumerken. Nicht immer gelingt es dem Regisseur die Exkurse seines Philosophen überzeugend in die Rahmenhandlung einzugliedern. Mitunter hätte Reitz gewiss gut daran getan, ein paar der Monologe zu raffen und stattdessen mehr Sorgfalt auf die Figurenentwicklung zu verwenden, insbesondere auf die Zeichnung Charlottes, an deren Schicksal man trotz der dramatischen Zuspitzung am Ende – und des starken Spiels von Antonia Bill – nicht wirklich Anteil nehmen kann.

Dem Vergnügen, das es bereitet, den Figuren in diesem Film beim Philosophieren zuzusehen, tut das keinen Abbruch. Für die vereinzelten Defizite in der Konstruktion und den etwas schulmeisterlichen Tenor einiger Szenen entschädigt die mitreißende intellektuelle Neugier, mit der Leibniz sich dem Denken seines Protagonisten widmet – auch und gerade dort, wo dieses Denken an Grenzen stößt.

Ein Freund der Wahrheit und der Kunst

Gegen Ende sinnieren der Philosoph und die Künstlerin noch einmal über das Verhältnis von Zeit und Malerei. Leibniz ist überzeugt, dass ein Gemälde nur einen isolierten Augenblick darstelle. Dem hält Van De Meer entgegen, dass in ihm vielmehr ein ganzer Zeitraum erfahrbar werde: „Die Zeit, die wir verbringen, während das Bild entsteht; all diese Zeit, die Mal-Zeit, ist im Bild enthalten.“

Das Kunstwerk als kollektive Produktion und als Spiegel der Lebens- und Arbeitszeit seiner Produzent*innen – ein Gedanke, der Leibniz fasziniert und ihn zwingt, sein Urteil über das Bildermachen zu revidieren. Er tut es, wie es sich für einen Freund der Wahrheit und der Kunst gehört, indem er aufmerksam den Ausführungen seiner Porträtistin lauscht und schweigt.

Neue Kritiken

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde

Holy Meat

Trailer zu „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (12 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.