Bildbuch – Kritik

Die Bilder schweigen, Godards Stimme überlagert sich selbst, das Format springt. Willkommen am Ende des Kinos und am Anfang seiner Karriere als Kunst.

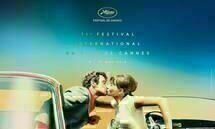

Jean-Luc Godard ist ein Meister des Pathos, war es immer, vor allem in den ironisch-sehr-ernst-gemeinten Liebesgeschichten am Anfang seiner Karriere wie Außer Atem (À bout de souffle, 1960) oder Elf Uhr nachts (Pierrot le fou, 1965), aus dem ein Bild mit den Stars Anna Karina und Jean-Paul Belmondo in Cannes gerade allgegenwärtig ist, auf dem sie sich aus zwei nebeneinander stehenden Autos heraus küssen. Das Bild, das genau genommen am Set aufgenommen wurde und nicht direkt aus dem Film stammt, kommt 2018 als Plakat des Festivals zum Einsatz. Es könnte in kaum einem größeren Gegensatz zur ästhetischen Strategie von Godards neuem Film, Bildbuch (Le livre d’image), deutsch: das Bilder-Buch, stehen.

Hände, Züge, Schienen, Krieg

Während es bei dem Auto-Kuss-Foto um die Verweiskraft des Bildes geht, die Verdichtung von Repräsentation (des Kinos, der vergangenen Zeit, einer romantischen Idee von Liebe etc.), arbeitet sich Godard in seinem jüngsten im Wettbewerb von Cannes laufenden Experimental- und Essayfilm an genau diesen Verweisen ab. Das beginnt damit, dass er die Filmszenen, die er munter ineinander montiert, miteinander verschränkt und verkettet, in ihrem Material selbst angreift. In bester Experimentalfilmtradition wird die Filmgeschichte verfremdet, werden Kontraste erhöht, Farbstiche hinzugefügt, mit Sättigungsgraden gespielt, Umkehreffekte eingefügt, sodass manche Bewegungsbild-Motive umso deutlicher und andere nur noch sehr undeutlich zu erkennen sind. Zu den sichtbaren gehören etwa Hände, Züge, Schienen, Krieg.

Bildbuch ist mehr ein Rätsel als ein Puzzle, und die raunende Stimme des Altmeisters selbst tut einiges dafür, Fährten zu legen. Godard ist wie eh und je ein wahnwitziger Produzent an Formel-Thesen, die zumindest als Einstiegspunkte zur Erkundung seiner Collagen funktionieren. Und die, das ist ihre magische Kraft, sich tief einbrennen, zu jeder Gelegenheit wieder aus dem Unterbewussten aufploppen können, um die Welt zu erklären. Denn das ist schon immer ihre Anlage: gleich auch die gesamte Filmgeschichte zu entschlüsseln, einen Pfad ins intellektuelle Vermögen zu schlagen, um Dinge neu zu ordnen, Facetten zu betonen, Weisheiten gleichzeitig zu behaupten und sich der Festschreibung zu entziehen, Wissen zu wissen und zu hinterfragen. Hier zum Beispiel über das Verhältnis von westlichem Kino zu Bildern von arabischem Leben.

Ein Film der vielen Anfänge und Enden

In einem Schlüsselsatz spricht Godard von der Gewalt, die Repräsentation dem Repräsentierten fast immer zufüge. Sie stehe im Kontrast zur Ruhe, die der Repräsentierte ausstrahle. Wir sehen dabei kurz eine Aufnahme von arabischen Landarbeitern, die in ihre Arbeit versunken zu sein scheinen. Licht und Kadrage suggerieren ein glückliches Bild. Die Verfremdungen und die geradezu aufgeregte Montage kann man in diesem Sinn als Versuch lesen, die Gewalt der Klarheit abzufedern und die Repräsentierten dem Zugriff durch die Bilder zu entziehen. Die Einstellung bleibt ohnehin nicht, denn nichts bleibt in Bildbuch, zumindest im Kino hat er wenig von einem Buch. Obwohl er dazu einladen würde, zu blättern oder zumindest zu scrollen. In seinem ganzen Gestus ist das Vermögen des Digitalen eingeschrieben, über Archive zu verfügen, Schnipsel herzuholen, sie aufzurollen, zu bearbeiten und immer wieder neu anzusetzen im Wissen um die eigene Reproduzierbarkeit. Es ist ein Film der vielen Anfänge und vielen Enden.

Das erste Bild nach Störton und Schwarzbild ist das eines Zeigefingers. Aber ob das der Beginn von etwas ist, sein Ende oder nur ein Intermezzo, das ist durch die zeitliche Platzierung allein nicht zu entscheiden. Das Verrückte an Bildbuch ist nämlich, dass es ihm tatsächlich gelingt, einen Eindruck davon zu vermitteln, dass der fortlaufende Film, die strenge Aneinanderreihung von soundsovielen Frames pro Sekunde (das kann variieren), nur noch eine Variante des Kinos ist.

Freudvolles Plädoyer für die Bewahrung der Filmgeschichte

Eine der bemerkenswertesten formalen Spielereien verweist auf diese Gegenwart eines anderen Zugriffs aufs Bewegtbild: Immer wieder verändert sich das Format, ein bisschen wie in Mommy (2014) von Xavier Dolan (mit dem sich Godard in Cannes schon einen Jury-Preis teilen musste), wenn das Bild erst breiter und dann wieder enger wird, nur ist es hier nicht als künstlerisch-erzählerische Geste markiert. Godard lässt das Bild aufschnappen, wie das Fernsehgeräte seit einigen Jahren manchmal tun, wenn sie das Format zu erkennen glauben und die schwarzen Balken oben und unten verschwinden lassen, das Bild also großziehen. Die mechanische Natur dieses Effekts betont noch die Zurichtung, die das Kino als Archiv heute erfährt. Es ist freudvolles Plädoyer für die Bewahrung der Filmgeschichte.

Eine der ersten Anekdoten, die Bildbuch anführt, ist die der französischen Comicfigur Bécassine. Godard sagt über sie, die Machthaber müssten sich vor ihr gerade deswegen fürchten, weil sie schweige. Die längere Geschichte von ihr, einem Dienstmädchen, das ziemlich geschwätzig ist, aber die Geheimnisse seiner Herren für sich behält, könnte Indizien dafür geben, wie das zu verstehen ist. Godard lässt es immer wieder die Bilder ausdrücken; wenn sie stumm werden, ihren On-Ton verlieren, dann werden sie umso gespenstischer und eindringlicher. Ihr Schweigen verrät etwas vom Rätsel, das vielleicht doch gleichzeitig und mit gleichem Recht ein Puzzle ist. Die Politik der Montage ist die Aufhebung jeder Gewissheit mit Gewissheit. In der Mitte des Films erklärt Godard, das Kino werde just in dem Moment zu einer Kunst, als es zu verschwinden drohe. Es mag ein Argument für seine Musealisierung sein, in jedem Fall ist es ein Argument für mehr Godard.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Bildbuch“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (7 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.