Der Tag wird kommen – Kritik

Punk’s not dead – or what?

In Zeiten der Krise geht es dem Punk wunderbar. Seine Philosophie hat Konjunktur. Das sieht man in Griechenland, und wenn es nach Gustave de Kervern und Benoît Delépine geht, dann sehen wir ähnliches bald überall in Europa. Ist es nicht auch die adäquate Lebenseinstellung, gegen alles zu sein, wenn alles insgesamt zum Kotzen ist?

Es ist ja nicht so, dass allein die Menschen das Problem sind, und dass mit einer kleinen Mentalitätsänderung auch die Zukunft wieder hoffungsvoller aussehen könnte. Die Krise ist keine rein soziale Katastrophe. Viel schlimmer: Unsere Städte, unsere Architektur, die ganze uns umgebende Dingwelt ist mitverantwortlich für die Misere. Es gibt einfach keine Räume mehr, in denen man sich alternativ bewegen könnte. Die Materie ist gegen uns, alle Gänge sind schon längst verlegt. Wer gegen die Krise ist, der kämpft gegen eine Verschwörung von Mensch, Maschine und Beton. Also – zumindest in der kleinen Welt von Der Tag wird kommen (Le grand soir) – so ziemlich gegen alles.

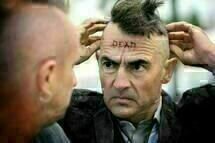

Wenn „Not“ (Benoît Poelvoorde), selbsterklärter „ältester Punk Europas“, mitsamt Hund und auf die Stirn geritztem Namen durch das heimatliche Gewerbegebiet zieht, überall Einkaufszentren, Kettenrestaurants und Minigolfanlagen, dann wandert er durch eine Art Kleineuropa, in Anonymität getaucht wie Gewebeproben in Formaldehyd. Weiße Linien auf den Parkplätzen, Schlangen an den Supermarktkassen, überall Überwachungskameras: Hier muss man nicht mehr denken, um sich richtig zu bewegen. Die Architektur hat uns von dieser Mühsal befreit. „Not“ will sich jedoch diesem Zwang nicht fügen, er erkennt im alltäglichen Gefängnis der vorherbestimmten Wege unendliche Möglichkeiten zum Regelbruch. Baden unter dem Springbrunnen in der Mitte des Kreisverkehrs, Schlafen im Legohaus auf dem Kinderspielplatz, Fliegen üben mit dem Einkaufswagen. Alles lässt sich zweckentfremden.

„Not" ist in allen Punkten anti. Er reibt sich Bier und Schweiß in die Haare, damit der Iro steht. Er stiehlt Omas Yoghurt aus dem Wagen. Er veranstaltet One-Man-Punkkonzerte vor verspiegelten Restaurantscheiben, inklusive Rotzattacke zum Abschluss. Er ist sogar den Punks zu anti, die befördern ihn beim Crowdsurfing vom Konzertsaal in die Mülltonne. Der Mann ist ein Visionär. Als sein Bruder Jean-Pierre (Albert Duponel), eben noch braver Angestellter im Matratzenladen, auch auf der Straße landet, gibt „Not“ ihm Tipps, wie man richtig aus dem Leben fällt. Langsam gehen, in den Himmel schauen, die Arme schwingen lassen. Rotzig sein, aber nicht unterwürfig. Gegen die Logik der automatisierten Warenwelt und ihrer Agenten muss man kreativ vorgehen. Man muss das richtige „Nein“ für jeden unsichtbaren Befehl der Räume aus Asphalt und Plastik finden.

Kervern und Delépine treiben ihren stocknüchternen Beckett-Humor in Der Tag wird kommen auf eine neue Spitze. War ihr Debüt Aaltra (2004) noch stark von Aki Kaurismäki inspiriert (der dort auch einen Cameo-Auftritt hatte), war ihr Berlinale-Film Mammuth (2010) noch etwas wurstig und überstilisiert, so finden sie mit Le grand soir ihre ganz eigene Haltung. Es ist einer der unmoralischsten Filme seit langem, fies, asozial und ohne Besserungsvorschläge. Und deshalb sollte er unbedingt ernst genommen werden.

In ihrer typisch elliptischen Erzählweise, die kleine emblematische Szenen recht unverbunden aneinander reiht, schrauben sie die Geschehnisse in immer absurdere Höhen, karikieren eine Gesellschaft gleichgeschalteter Konsumzombies, bei der sogar die Empörung an Maschinen delegiert wird. In einer der schwärzesten Sequenzen duscht Jean-Pierre mit Benzin, läuft in die Einkaufshalle und zündet sich, allerhand militante Phrasen brüllend, an. Niemand wendet sich um, bis die Sprinkleranlage anspringt und sich alle Welt vor der Nässe in Sicherheit bringt.

Der Tag wird kommen übertreibt an allen Fronten: Elternlose Babys werden am Drive-In Schalter abgeholt, Gérard Depardieu liest aus Reiswein die Zukunft, und trotz aller verursachten Sachschäden ruft nie jemand die Polizei, auch wenn die Kameras immer zuschauen. Es geht einfach allen alles am Arsch vorbei. Manche Szenen haben schlaumeierische Obertöne, etwa wenn die Brüder in einer Fertighaussiedlung „geradeaus" gehen wollen und dafür über Zäune klettern müssen und den braven Bürgern durch die Planschbecken und Vorgärten stiefeln. Manche Szenen sollen einfach nur stumpf sein, wenn zum Beispiel eine Hochzeitsfeier in eine abstruse Massenschlägerei ausartet.

Aber Vorsicht vor schneller Verurteilung! Auch wenn nicht alle Schläge sitzen, kann man Der Tag wird kommen nicht als simplen, zerstörungsgeilen Film mit „Fuck You“-Attitüde abtun. Hier wird konsequent ein würdigender Zugang verbaut, sei er politisch engagierter Natur (Jean-Pierre blättert einmal kurz in Der kommende Aufstand, aber es scheint ihm scheißegal zu sein), sei er filmtheoretisch, sei er moralisch. Kerverns und Delépines Ästhetik ist widerständig, ohne sich für linke Kampfaufrufe zu eignen, ist Punk im besten, weil ursprünglichen Sinne. Ihre Ansage ist eine Absage an Zukunftsperspektiven, weil jeder Vorschlag, etwas „anders“ zu machen, immer eine versteckte Zustimmung zum Status Quo ist. Und die weigern sie sich zu leisten. Ob das nun etwas bringt, ob Der Tag wird kommen nicht eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil ihn manche nur als schräge, rabenschwarze Komödie, andere nur als sinnentleerten Bullshit wahrnehmen werden, muss sich zeigen. Aber endlich kann man sich mal wieder richtig dafür schämen, etwas gut zu finden.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Der Tag wird kommen“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (6 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.