Fahrenheit 11/9 – Kritik

„How the fuck did that happen?“: In Fahrenheit 11/9 verpasst Michael Moore den USA und ihrem Präsidenten wieder eine für ihn typische Abreibung – muss sich am neuen Gegner aber erst ein wenig die Zähne ausbeißen.

Jetzt also noch mal richtig: Sein letztes Werk Michael Moore in TrumpLand war 2016 ohnehin keine typisch Moore’sche Auseinandersetzung mit dem Präsident(-schaftskandidat)en. Genauer genommen war es nicht einmal ein Dokumentarfilm, sondern vielmehr die Aufzeichnung einer Stand-up-Predigt, in der Moore eher um mehr Liebe für Hillary Clinton bittet, als sich ihrem republikanischen Antagonisten zu widmen. Nichtsdestotrotz wird aber auch hier Kino als Agitationsmaschine gedacht. Spätestens seit Anfang der 2000er knöpften sich Michael Moores Filme stets gezielt und unterhaltsam ein spezifisches US-Politikum vor: Waffenfaszination (Bowling for Columbine, 2002), Bushs Post-9/11-Politk (Fahrenheit 9/11, 2004), das Gesundheitssystem (Sicko, 2007) oder die Finanzkrise (Kapitalismus – eine Liebesgeschichte, 2009). Mit der Wahl Donald Trumps wurde all diesen Filmprojekten und ihrem steten Willen, ganz direkt in das politische Geschehen einzugreifen, aber gewissermaßen eine Niederlage attestiert. Und so stellt sich der unermüdliche Kämpfer für das Gute, als der Moore sich sieht, in Fahrenheit 11/9 erneut jene Frage, die als implizite Autorensignatur seines Schaffens gelten könnte: „How the fuck did that happen?“

Hillary Clinton in der Rolle des Al Gore

Nach der Ausnahme von Where to Invade Next (2015), der als eine dokumentarfilmgewordene Lobhudelei europäischer Politik ein nicht mehr ganz so direkter Angriff auf die USA war, will Moore seinen neuen Film also wieder ganz in der Tradition seiner Vorgänger verstanden wissen. Besonders in derjenigen seines Namensvetters Fahrenheit 9/11, dessen Anfangssequenz er denn direkt zu Beginn des neuen Films beschwört: „Was it all just a dream?“, heißt es dann wieder, als die Demokraten – in Neubesetzung rund um Hillary Clinton – abermals in ihrer Feierlaune vom unerwarteten Sieg des republikanischen Imperiums unterbrochen werden. Vor allem aber ist es natürlich eine stilistische Tradition, die Moore aufleben lässt: Fahrenheit 11/9 ist abermals eine aus essayistischer Dramaturgie, Haarsträubendes zutage fördernder Recherchearbeit und exzessiver Anhäufung von found footage geschmiedete Waffe gegen die Gesellschaft und Politik seines Landes – und natürlich dessen Präsidenten.

Im Westen nichts Neues

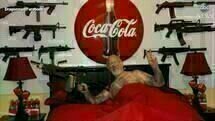

In der unmittelbaren Auseinandersetzung mit Trump tut sich Michael Moore dann aber ein wenig schwer. Der Affekt, um den es in seinen Filmen bei der Darbietung der Erkenntnisangebote vor allem geht, will nie so richtig zünden. Zum einen vielleicht, weil eine mit Humor gepaarte Recherchearbeit zum Präsidenten – seinem misogynen, rassistischen, narzisstischen Verhalten und der entsprechenden Politik – inzwischen mindestens im Wochentakt von den Stephen Colberts und John Olivers des Landes erledigt wird. Zum anderen aber, weil Trump im Gegensatz zu Bush seine Leichen nicht im schäbigen Keller versteckt, sondern im protzigen Schaufenster zur Schau stellt. Sein Wissen darum verrät der Film dann recht schnell („He has always committed his crimes in plain sight“), und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Moore sich gegen das erwartbare Trump-Bashing entschieden hat. Stattdessen sucht sein Blick die meiste Zeit woanders nach Antworten: etwa in der fehlenden Angriffslust der Demokratischen Partei und ihrer Tendenz, nur gemäßigte Kandidaten zu unterstützen. Das wird dann anhand des gefälschten Vorwahlen-Ergebnisses für Bernie Sanders und des Gegenbeispiels eines supervirilen US-Army-Veteranen, der für die Demokraten in West Virginia kandidiert, illustriert. Eine noch grundlegendere Erklärung findet Moore in der amerikanischen Verfassung, die immer noch das ziemlich undemokratische Wahlmänner-System legitimiert, das Trump zur Präsidentschaft verhalf.

Und natürlich blickt Moore auch wieder auf die republikanische Politik: zum Beispiel in seiner Heimatstadt Flint, in der der Gouverneur Rick Snyder aus rein monetärem Interesse eine neue Wasserversorgung eingerichtet hat, die vor allem die unteren Sozialschichten der Stadt mit Wasser aus bleiverseuchten Gewässern versorgt. Moore, der stets darauf abzielt, Empörung zu erzeugen, hat in solchen Momenten leichtes Spiel – zumindest bei einem europäischen Publikum, dem derartige Zustände vielleicht noch unbekannt waren. Sobald die Fäden aber wieder mit dem Hauptgegenstand des Films zusammengeführt werden, etwa Trumps persönliche Unterstützung eben jenes Gouverneurs offenbar wird, dürfte die aufgekommene Wut regelmäßig dem Gefühl weichen, nicht wirklich überrascht zu sein.

Affektive Mobilisierung

Die Stärken eines Moore-Films – und sein neuer ist da gewiss keine Ausnahme – liegen, wie schon gesagt, weniger in ihrem informativen Mehrwert als vielmehr in der affektiven Mobilisierung ihrer Zuschauerschaft. Am stärksten ist Fahrenheit 11/9 deswegen, wenn er versucht, Erkenntnisse auszublenden, um sich ganz auf seine Arbeit an den Emotionen zu konzentrieren. Wenn er beispielsweise all jene Gegenbewegungen versammelt, die als Reaktionen auf die direkten Ausgeburten des politisch-rechten Klimas unter Trump zu verstehen sind: #BlackLivesMatter in Verbindung mit dem Charlottesville-Anschlag, ein staatenübergreifender Lehrerstreik als Reaktion auf Entlohnung an der Armutsgrenze und eine unverschämte Gesundheitspolitik oder natürlich March for Our Lives als Anti-Waffen-Bewegung, ausgelöst durch das Schulmassaker von Parkland 2018. Als Angriff gegen einen, dem man mit Enthüllungen und guter Recherchearbeit ohnehin nicht beizukommen scheint, fühlt sich die konzentrierte Bündelung aller aktivistischen Anti-Emotionen der vergangenen Jahre auf einer großen Leinwand verdammt schlagkräftig an.

Schön ist dann auch, wie Fahrenheit 11/9 mit seiner letzten filmischen Operation endgültig zu sich findet: Emma González ist da nochmal zu sehen, während sie am emotionalen Höhepunkt ihrer ikonischen Rede in Washington D.C. angekommen ist. Immer näher schneidet Moore ran, bis nur noch eine Großaufnahme ihres innehaltend-weinenden Gesichts zu sehen ist. Und dann haben wir die Stimmung dieses Films so roh und geballt vor uns wie vorher nie: Eine Trauer über die Ereignisse der Vergangenheit mit gleichzeitiger Entschlossenheit für den Kampf um die Zukunft.

Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms

Trailer zu „Fahrenheit 11/9“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (16 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.