Die Theorie von Allem – Kritik

Pastiche in Perfektion: Timm Kröger nähert sich den Untoten der deutschen 1960er Jahre mit einem Sci-Fi-Plot um einen Doktoranden mit bahnbrechender Entdeckung. Die Theorie von allem beherbergt Multiversen, läuft selbst aber ziemlich kontrolliert ab.

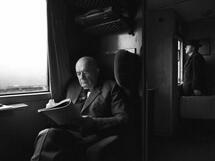

Godot in den Schweizer Alpen: Warten auf einen Iraner, der nicht kommen, der keinen Vortrag über die Quantentheorie halten wird. Der Kongress ist auf sich selbst zurückgeworfen, die Anspannung ist da, besonders und zunehmend zwischen den theoretischen Physikern Strathen (Hanns Zischler) und Blumberg (Gottfried Breitfuss). Als Gegenteile zeichnet Timm Kröger diese beiden Koryphäen, mit der ihm eigenen Lust am breiten Pinselstrich: streng und ordentlich der eine, verlebt und den schönen Dingen des Lebens zugewandt der andere; auf Formeln pochender Mathematiker der eine, von Quanten faszinierter Querulant der andere. Zwischen ihnen steht Doktorand Johannes Leinert (Jan Bülow), der mit seiner vielleicht hanebüchenen, vielleicht bahnbrechenden Dissertation vom skeptischen Betreuer Strathen zum sofort überzeugten Blumberg überlaufen wird, so wie Die Theorie von allem von der Ordnung zum Chaos strebt.

Affekte der Nachkriegszeit

Johannes haben wir bereits in einem Prolog kennengelernt, der 12 Jahre später spielt und den jungen Wissenschaftler als paranoiden Freak zeigt, der ein dem Filmtitel gleichnamiges Buch geschrieben hat, das in einer Fernsehtalkshow nicht ernst genommen wird. Erst dann geht’s ins Schwarz-Weiß der Alpen und ins Jahr 1962, und Kröger gelingt es mitunter tatsächlich, dass sein Film so aussieht, als sei er selbst diesem Jahr entsprungen. Denn Die Theorie von allem ist gesättigt mit Referenzen und Anspielungen, mit tradierten Motiven der Filmgeschichte und den Affekten der ersten Nachkriegsjahrzehnte: Hitchcock-Kontrollzwang, Nouvelle-Vague-Auftritte, Film-noir-Abgründe, nukleare Paranoia und die Schatten deutscher Vergangenheit.

Dieses Wiedersehen macht zunächst großen Spaß, vor allem wegen Roland Stuprichs toller Bilder und des mit Hollywoodnostalgie gesättigten Scores von Diego Ramos Rodríguez, aber die Frage steht zunehmend im Schnee, was diese alten Bekannten uns nun mitzuteilen haben. Ein Unbehagen drängt sich auf, um die Mitte des Films: Die Form von Die Theorie von allem stellt sich derart aus, dass sie neben sich kaum etwas anderes erduldet, ist schon Unique Selling Point, bevor sie mit der konkreten Handlung irgendeine Symbiose einzugehen vermag. Vor lauter Zitaten steht auf einmal ein ganzer Film in Anführungszeichen. Wenn am Schluss Dominik Graf als Erzähler mit einem Voice-over im Konjunktiv ins Geschehen eingreift, wird dieses Problem im Kleinen nochmals schmerzhaft spürbar: Grafs wunderbare Stimme und die stilisierte Sprache der Sequenz stehen eigentümlich neben jedem Inhalt, den Stimme und Sprache transportieren. Zumindest ist mein Interesse an Letzterem zu diesem Zeitpunkt längst verloren gegangen, und ich frage mich, warum das so ist.

Strenges Spiel mit Referenzen

Denn Kröger will ja durchaus etwas transportieren. Die Theorie von allem ist zweiter Teil einer geplanten Trilogie über die Geister des 20. Jahrhunderts, und während sein Debüt Zerrumpelt Herz (2014) im Jahr 1929 und mit deutscher Mystik und protofaschistischen Tendenzen spielt, steckt irgendwo im Nachfolger wohl tatsächlich eine filmische Auseinandersetzung mit den Untoten der Post-NS-Gesellschaft und der deutschen Flucht in Paralleluniversen. Der Name der geheimnisvollen Französin, in die Johannes sich nicht nur verliebt, sondern die auch Geheimnisse aus seiner Vergangenheit weiß, steht auf einem jüdischen Grabstein, Strathen wird mit seiner NS-Vergangenheit konfrontiert, und irgendwo unter den Schweizer Bergen ist ein Schacht, in dem die Welt nicht herkömmlichen physikalischen Gesetzen zu folgen scheint, in dem das Verdrängte zurück nach oben zu drängen droht.

Doch für ein wirklich überzeugendes Science-Fiction-Stück über deutsche Geschichte ist mir Die Theorie von allem dann doch zu formverliebt, und diese Liebe zu sehr von Überwältigung, zu wenig von Verführung genährt. Die Lust am Anachronistischen erscheint merkwürdig freudlos, das Spiel mit den Referenzen mitunter recht streng. Dass alles auch anders sein könnte, wie es Johannes’ Theorie von allem und die multiverser werdende Handlung rund um vertuschte oder auch nur vorgetäuschte Morde bald nahelegt, das ist dem zwar vielseitigen, aber wenig wendigen Film gerade nicht ästhetisches Prinzip. Als Pastiche in Perfektion mit politischem Anspruch kommt Die Theorie von allem so kalt daher wie sein alpines Setting, während die dramatische und politische Fallhöhe keinen so großen Schwindel erregt, wie es die mächtigen Berge suggerieren.

Neue Kritiken

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Trailer zu „Die Theorie von Allem“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (11 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.