Die Braut trug Rot – Kritik

Ein Stadtmäuserich und ein Landmäuserich, beide geistreich und gutaussehend, konkurrieren in Dorothy Arzners Die Braut trug Rot um eine noch ungewohnt mädchenhafte Joan Crawford. Deren auf den Leib geschnittenes Glitzerhochzeitskleid machte selbst Marlene Dietrich neidisch.

In letzter Zeit habe ich mehrere Filme gesehen, die in einem Shangri-La spielen. Frank Capras Lost Horizon (1937), John Hustons The Man Who Would Be King (1975), Powell/Pressburgers Black Narcissus (1947): Normalerweise siedelt man das von der Welt abgesonderte utopische Gebiet im Himalaya an. Die Braut trug Rot (The Bride Wore Red, 1937) aber verlegt es in einen kleinen Ort in den Alpen, nördlich von Triest. Reiche Touristen wohnen dort im Grandhotel. Der gelangweilte Baron Armalia (George Zucco) will sehen, was geschieht, wenn man das Barmädchen Anni (Joan Crawford) hier als geheimnisvolle, reiche Dame einschleust.

Who wants love?

Anni ist jung, arm, desillusioniert. Gerade hat sie in der Bar eines Triester Spielcasinos ein enttäuschtes Schmählied auf die Liebe gesungen, „Who wants love?“. Als Armalia sie an seinen Tisch bittet, begegnet sie ihm mit trotziger Distanziertheit. „Anni Pavlovich, geboren in Polen, 25 Jahre alt, Mutter Österreicherin“, stellt sie sich vor, „und ich werde Ihnen jetzt nicht erzählen, mein Vater sei ein Adliger gewesen“ (wie es wohl viele Barmädchen taten). Armalia lobt ihre kultivierte Ausdrucksweise. Sie, sarkastisch: „Tja. Wir können reden. Wir können sogar atmen, schlafen und haben Hunger. Fast wie Menschen. Wer war denn bitte Ihr Vater? Wer war Ihre Mutter, und warum sind Sie kein Graf geworden?“ Sie hat eine klangvolle Stimme, ist authentisch, frech, lebendig. Und edel, mit ihrer Greta-Garbo-Pagenfrisur. Es reizt Armalia, dieses Mädchen zu den oberen Zehntausend zu verpflanzen; keiner wird merken, dass sie eine Hochstaplerin ist.

Was für eine schöne Frau sie ist! 1937 war Joan Crawford noch nicht die lederne, herbe Dame mit den dicken, drohenden Augenbrauen. Sie bewegt sich harmonisch, kraftvoll, mit Elan und kann so schmelzend schauen wie ein liebes Mädchen … man wird nicht müde, sie anzuschauen.

Es ist ein bisschen My Fair Lady, Pretty Woman, Drei Männer im Schnee. Bei Annis Ankunft am Bahnhof des Gebirgsortes, im eleganten Blaufuchs von Armalias Geld, bemerkt sie der fesche, feine Postmann Giulio und bringt sie mit seiner Eselskutsche zum Hotel. Giulio ist der ehrgeizlos zufriedene Sohn einer kinderreichen Familie, mit unzähligen, übers Dorf verteilten Cousins in zig Funktionen und Berufen. Er schwärmt von seinem Dorf. Fremde fühlten sich gleich wie zu Hause und wollten nie mehr weg. Die Fichten könnten lachen und weinen; er habe sich ihre aufrechte Art als Kind zum Vorbild genommen. Auch Anni findet die Landschaft hinreißend (zum Teil besteht sie aus erlesen kitschigen Kulissen). Sie finden einander amüsant, sympathisch, kurios.

Tröstende Wesen aus einer abgeklärteren Welt

Zu ihrer Freude trifft Anni im Hotel auf eine alte Barkollegin: Maria (Mary Philips, die mir schon öfter als angenehme, lustige Filmperson aufgefallen ist) ist jetzt hier Zimmermädchen. Sie ist einer jener Menschen, die nie mehr von hier weg wollen. Sie gehen hübsch miteinander um – lässig, flapsig und vertraut. Ich mag die geschliffenen, intelligenten Dialoge – tänzerisch, witzig, mit Gefühl. Ferenc Molnár schrieb die Theaterstückvorlage: Das Mädchen aus Triest.

Dann sitzt Anni lange allein am Restauranttisch, anmutig rätselnd, was man hier wohl bestellt und wie man es essen mag. Der Kellner Alberto (Frank Puglia) mit seinem Buster-Keaton-Gesicht – ein Cousin von Giulio – flüstert ihr zu, wie man mit dem Besteck umgeht. Er und Maria sind, wie vieles Personal in alten Filmen, helfende, scheltende und tröstende Wesen aus einer abgeklärteren Welt, aus der sie die Protagonisten mitfühlend und kopfschüttelnd betrachten.

Maria hat viele Gründe, ihr nettes Gesicht besorgt zu verziehen und die Stirn zu runzeln. Denn sehr schnell verwandelt sich Anni von der netten Kumpelin in eine blasierte Lady. Sie verhält sich gegenüber Giulio nicht besser als Baron Armalia damals ihr gegenüber in der Bar. Stellt ihm von oben herab jovial-vertrauliche Fragen. Und Giulio reagiert so schnippisch, stolz und aufgebracht wie Anni, als sie noch auf seiner Stufe auf der Leiter war.

Ein schlagfertig-geistreiches, verspieltes Männlichkeitsideal

Stadt und Land konkurrieren in den Männern, die sich in Anni verlieben. Kennt man noch das betagte Schulfilmchen von der Stadtmaus und der Landmaus? Giulio ist der Landmäuserich, mit selbstgepflücktem Gipfeledelweiß zum Zeichen rarer, aufrichtiger Liebe. Doch auch der reiche Stadtmäuserich, der Anni als Hotelgast über den Weg läuft, ist kein herzloser Idiot. Im Gegenteil, im Gegenteil.

Er heißt Rudolph. Und auch er sieht gut aus. Auch stolz, souverän, aufgeräumt. Er wie Giulio entsprechen einem schlagfertig-geistreichen, verspielten Männlichkeitsideal, das mir in den Komödien ihrer Zeit oft auffällt. Allerdings hat Giulio außerdem eine anbiedernde Treuherzigkeit, die an Peter Alexander oder Silvio Francesco erinnert und seinen Sexappeal erstickt. Oder jedenfalls doch einengt. Ein bisschen könnte man schon mit ihm machen. Aber alles stehen und liegen lassen?

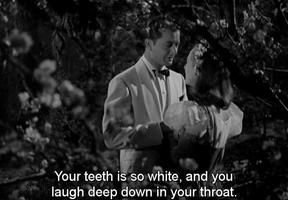

Der Film sieht das anders. Er erzählt uns unbeirrt, dass Anni sich tief in Giulio verliebt hat. Sie will das nur nicht wahrhaben. Sie geht auf Rudolph ein gegen ihr Herz, nur aus Vernunft, weil er reich ist und sie nie wieder hungern will. Ja, man kann viel erzählen! Aber zwischen den beiden knistert es. Das ist eine schwerwiegende erotische Spannung, als sie im Mondschein spazieren gehen. Rudolph erklärt Anni bezaubernd, selbstironisch, einfallsreich das Weltall, erfindet Namen für die Sterne (einer heißt Otto) … Anni wird ganz heiß zumute, sie legt sich auf den Bauch, um ihr Gesicht in einem Bach zu kühlen, ohne Hände. „Du bist wie ein Tier, das endlich freigelassen wurde“, sagt Rudolph fasziniert. „Du läufst in alle Richtungen, bestehst nur aus Instinkt. Deine Zähne sind so weiß, und dein Lachen kommt ganz tief aus deiner Kehle.“

(Giulio – Franchot Tone – war, wie ich lese, von 1935 bis 1938 Joan Crawfords Ehemann. Und Rudolph – Robert Young – ist mir in meiner Kindheit als alter Mann in Omas Wohnküche im Fernseher erschienen: Dr. Marcus Welby (1969–1976)! Ich hätte den TV-Serienhelden schon an Rudolphs warmen, hintergründig glitzernden Griemeln erkennen können, aber ich war nicht drauf gekommen.)

Die Farbe des Teufels

Es spitzt sich zu. Rudolph ist hin und weg von Anni, aber schon ewig verlobt mit seiner Sandkastenliebe Maddelena, mit der ihn vieles verbindet und die er nicht verletzen will. Er schlägt – SPOILER SPOILER SPOILER – Anni vor, dass sie sich nach seiner Hochzeit mit Maddelena weiterhin treffen. Doch Anni lehnt das ab; sie möchte seine Frau werden. Und sie gewinnt. Maddelena nimmt ihre Niederlage fair und herzzerreißend traurig hin. Anni, wiewohl mitleidig und schwankend, glaubt, ihr eigenes Leben hänge daran, dass sie die Sache jetzt auch wirklich durchzieht. Am Morgen vor ihrer überstürzt organisierten Trauung mit Rudolph betrachtet Anni sich im Spiegel. Sie trägt ein schweineteures, auf den Leib geschnittenes Glitzerhochzeitskleid, das, wie man hört, selbst Marlene Dietrich neidisch machte, als sie es in diesem Film sah. Es ist rot – die „Farbe des Teufels“ (ein gut informierter Pfarrer sagte das einmal zu meiner Oma). Es steht für die dämonische, seelische Eigendynamik, mit der getriebene Filmfrauen sich und andere ins Unglück tanzen (zum Beispiel auch in Powell-Pressburgers „Die roten Schuhe“).

Doch dazu kommt es nicht. Vergangenheit und Lügen fliegen auf; die Hochzeit platzt. Und Anni wundert sich, wie wenig ihr das ausmacht. „In Wirklichkeit ist dieses Kleid doch hässlich“, sagt sie, „zu rot, zu laut, zu billig“. Der Dämon ist ausgetrieben. Stattdessen: Selbsterkenntnis und Ernüchterung. Anni hüllt sich in ihr dunkles Cape wie in ein Versteck und geht alleine in die Nacht, um sich vom Wald zu verabschieden, bevor sie abreist. Giulio findet sie dort. Und er verzeiht ihr. Sie legt ihre Hand in seine, dann gehen sie tanzen, auf sein Dorffest. Unter dem Cape trägt sie, wie man nun sieht, ein Dirndl.

Die Braut trug Rot floppte an den Kinokassen, und Dorothy Arzner, die sich anfangs gut mit Crawford verstand, zerstritt sich mit ihr während der Dreharbeiten, verlor ihren Vertrag mit MGM und würde erst 1940 für zwei letzte Filme wieder Regie führen. Ursprünglich hatte die Rolle der Anni von Luise Rainer gespielt werden sollen. Doch „the bride wore red“: Rainers Heirat mit dem kommunistischen Dramatiker Clifford Odets kostete sie die Rolle.

Den Einführungstext zu unserer Dorothy-Arzner-Reihe sowie einen Überblick aller Texte gibt es hier

Zu den Filmen:

Craig's Wife (1936)

First Comes Courage (1943)

Nana (1934)

Christopher Strong (1933)

The Wild Party (1929)

Merrily We Go to Hell (1932)

Dance, Girl, Dance (1940)

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Die Braut trug Rot“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (20 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.