Der wilde Planet – Kritik

Wo Menschen als Haustiere gehalten werden und den Aufstand proben. Der wilde Planet, ein surrealistisches Unikat des Zeichentrickfilms, lässt allegorische Lesarten leicht zu und genügt sich in seiner grausamen Schönheit zugleich selbst.

Die Anziehungskraft, die der Film von Anbeginn auf mich ausübt, bleibt bis zuletzt eine Fernwirkung. Mehr noch als mit der Fremdartigkeit der Landschaften und Kreaturen hat das mit dem Gleichmut zu tun, mit dem diese Welt dargeboten wird. Einen Hauptanteil daran trägt die Musik. Der wilde Planet (La planète sauvage, 1973) steigt in medias res ein in eine Szene, in der eine Frau im Lendenschurz, ein Baby an sich gepresst, ruckartig animiert durchs Unterholz flieht, vor einer fürs Publikum zunächst unsichtbaren Gefahr. Doch der zeitgleich mit dem Bild aufgeblendete Score indiziert keine außergewöhnliche Situation; versunken, beinah entspannt groovt das repetitive Hauptmotiv von Alain Goraguers spacigem Jazzrock voran, während Mutter und Kind fliehen; nur die Synthesizer-Fanfaren signalisieren Bedrohung.

Extreme Größenunterschiede

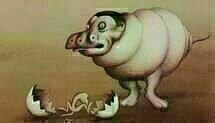

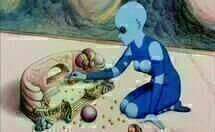

Dann ein Break; eine riesige blaue Hand erscheint vor den Flüchtenden und schnippt sie weg, wie ein Mensch ein Insekt wegschnippen würde. Ein paar Schnipser später ist die Mutter tot und wird von den Riesenkindern, zu denen die Hände gehören, liegengelassen, kaputtgespielt. Dem Säugling – der sich als Voice-over-Erzähler vorstellt, als der er mehr Berichterstatter denn Sympathiewerber sein wird –, gewährt eines der Wesen mit den haarlosen, gelbäugigen Alien-Köpfen ein Weiterleben in seiner Obhut und gibt ihm den Namen Terr. Doch die Fürsorge, mit der ihn die junge Tiwa unter den skeptischen Augen ihres Vaters großzieht, ist ein Akt der Gnade, der jederzeit beendet werden kann. Sie legt Terr ein Halsband an, über das sie ihn mit ihrem Armband wie mit einem Joystick zu sich steuern kann, sie zwängt ihn zum Vergnügen in ein rotes Kostümchen und schickt ihm zur Bestrafung kleine Gewitterwolken hinterher.

Auf dem Planeten Ygam leben die Menschen (im französischen Original leicht verfremdet „Oms“ genannt) also in Rollen, die sie auf Erden für ihre Mitgeschöpfe vorsehen. Als Haustiere sind sie der Zuwendung ihrer Herren ausgeliefert, als Ungeziefer ihrem Vernichtungswillen. In der Größe verhalten sich diese „Draags“ zu den Oms wie Menschen zu Grashüpfern; in den pastellfarbenen Traumlandschaften, frei von verlässlichen Orientierungspunkten des Realfilms, kann mühelos mal die eine, mal die andere Gruppe als die normalgroße erscheinen; auf den Vorplätzen ihrer riesigen Bauten wirken die Draags gar ihrerseits klein wie Ameisen. Es macht viel vom visuellen Reiz des Films aus, dass er gegenüber den extremen Größenunterschieden perspektivisch neutral bleibt.

Sklavenhalter mit Meditationsfimmel

Das Machtgefälle scheint die Parteinahme leicht zu machen. Auf der einen Seite die technisch und bewusstseinstechnisch hochentwickelten Riesen, die ihre Nahrung aus Wolken einatmen, sich ihr Wissen über kopfhörerartige Apparaturen direkt ins Hirn speisen. Dass sie immerzu am Meditieren sind – wobei sie zu dalíesken Schlieren zerfließen oder ihr Bewusstsein in roten Kugeln durch die Luft schicken –, macht sie noch lange nicht zu friedfertigen Wesen. Auf der anderen Seite die von Versklavung oder Auslöschung bedrohten Zwerge, ein Naturvolk mit bescheidenen Mitteln, das sich in den Wäldern versteckt und zum Aufstand sammelt.

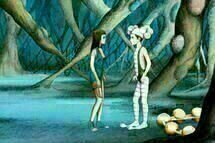

Doch als Terr die Flucht zu seinen freien und wilden Artgenossen gelingt, gerät er zunächst vom Regen in die Traufe, wird hier wie dort zum potenziell tödlichen Schaukampf mit einem der Seinen gezwungen. Die Om-Gruppen ahnden Vergehen mit Ausgrenzung oder Tod, sie trinken das Blut der Tiere, die sie erlegen, an Romantisierung der Unterdrückten gelegen ist dem Film nicht. Er zeigt beide Gesellschaften als gleichermaßen kollektivistisch, hierarchisch, autoritär; wie ferngesteuerte Puppen bewegen sich die einen wie die anderen in rituellen Zusammenkünften auf ihre sakralen Bauten zu, dort die Kinder zur Erstmeditation, hier Männlein und Weiblein zur nächtlichen Paarungszeremonie.

Surreal-versponnene Vision

Nach einer verheerenden Ausrottungsaktion der Draags verschanzen sich die überlebenden Oms auf einer stillgelegten Raketenbasis. Dank der von Terr mitgebrachten Lernapparatur eignen sie sich Sprache und Wissen der Draags an, womit es ihnen gelingt, Raumschiffe zu konstruieren und zum titelgebenden wilden Planeten – eigentlich Ygams Mond – zu fliehen. Und da dieser Ort zugleich das Ziel der Draag’schen Meditationstrips ist, ergibt sich für die Oms eine unerwartete Chance zum Rückschlag. Eine Geschichte von Flucht und Revolte, bei der der Film an dramatischer Spannung kaum interessiert ist, die Lösung des Konflikts hakt er in dreißig Sekunden ab. Umso heftiger erwischen einen die Bilder, die er für die Ausrottungsaktion findet – im Original technokratisch De-Ominisation genannt –, aus den von den Draags in den Wäldern verteilten Behältern ploppen scheibenförmige Kapseln, die ein tödliches Gift versprühen; Draag-Suchtrupps führen mit winzigen roten Gasmasken versehene Oms als Spürhunde vor sich her.

Viele Gespenster aus älterer bis jüngster Vergangenheit flackern durch die Fantasie, aus der Regisseur René Laloux und Autor Roland Topor (der übrigens u.a. Polanskis Mieter schrieb) schöpfen, Gespenster von Sklaverei und Genozid, von den totalitären Gesellschaften der dystopischen SF-Literatur, und auch ein desillusionierter Blick auf eine ins Esoterische driftende Gegenkultur ließe sich finden. Zugleich aber entzieht sich ihre surreal-versponnene Vision, die 1973 in Cannes mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde, stets jeder zu eindeutigen allegorischen Lesart, genügt sich selbst in ihrer grausamen Schönheit. Grausam schön auch die Natur, die in kurzen Szenen gezeigt wird; ein Muttertier, das sein Junges direkt nach dem Schlüpfen frisst, eine Pflanze, die wie eine fleischfressende aussieht, aber die ihr zu nahe kommenden Viecher nur zum Vergnügen tötet. Ihr kurzes Gackern steht stellvertretend für den leisen Spott unter dem Gleichmut, mit dem der Film mich aus der Distanz einer fernen Galaxie fest im Bann hält.

***

Der wilde Planet lief in den 80ern Jahren im ZDF-Kinderprogramm – ein Missverständnis, tragisch weniger deshalb, weil Kinder derlei nicht verkraften könnten, sondern weil ihn so vermutlich zu wenig Erwachsene sahen. Bei Camera Obscura ist er nun in einer sehr schön aufgemachten Blu-ray/DVD-Box erschienen, die den Film in zwei farbkorrigierten Fassungen enthält. Die Version von 2016 ist etwas blaustichiger als die von 2018, von hervorragender Qualität sind jedoch beide. Daneben enthält die Box einen einführenden Essay, je eine Dokumentation zu beiden Filmemachern – vor allem die zu Topor ist sehr sehenswert – und frühe Kurzfilme, die teils wie Stilübungen für das spätere Hauptwerk erscheinen.

Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Trailer zu „Der wilde Planet“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (11 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.