De humani corporis fabrica – Kritik

Neu auf MUBI: In De Humani Corporis Fabrica erschließen Véréna Paravel und Lucien Castaing-Taylor mit dem Inneren des menschlichen Körpers einen unbekannten Kontinent. Erneut ist das Sensory Ethnography Lab weniger an der Vermittlung von Wissen als an einem neuartigen Erleben interessiert.

Die ersten Filmbilder sind so dunkel, dass wir nur Schemen erkennen, uns nicht orientieren können: ein mittelgroßer, an der Leine geführter Hund in extremer Nahsicht, unebener Untergrund, rhythmisches Tapsen und Schritte auf der Tonspur, das Öffnen eines Transponderzugangs, schließlich das Innere einer Tiefgarage. Die nächste Tür geht auf, dem Sound nach zu urteilen, befinden wir uns in einem langgestreckten Gang. Ein Mann und sein Hund schreiten das teils neonbeleuchtete Areal entlang, anscheinend mit einem klaren Ziel vor Augen. Sie passieren unterschiedliche Gänge, an den Wänden sind derbe Sprüche lesbar, später treffen wir eine Frau, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs ist.

Soll der neue Dokumentarfilm des Regie-Duos Véréna Paravel und Lucien Castaing-Taylor nicht eigentlich von französischen Hospitälern handeln? In der Anfangssequenz erscheint dieses Sujet weit entfernt, und doch hat es direkt mit diesen Bildern zu tun. Der Mann gehört – das deutet zumindest ein Funkspruch an – zum Security-Personal. Die schummrigen, irgendwie unheilvoll anmutenden Katakomben könnten Versorgungsgänge sein, die Klinikareale unterirdisch verbinden. Diese abgezirkelten Bilder, die kein Außen zu kennen scheinen, sind Teil eines großen Ganzen; erste Eindrücke eines Organismus, der sich von hier an in der Abfolge von Bewegungsabläufen Stück für Stück zusammensetzt.

Flure, Tunnel, Schläuche, Gedärme

Auch formal weist die Eröffnungssequenz mehrere Prinzipien auf, die den neuen Film des Sensory Ethnography Lab (SEL) über die nächsten gut zwei Stunden prägen werden: Da ist zum einen das geradezu ausgestellte Vermögen digitaler Filmkameras, auch bei notdürftigster Ausleuchtung noch Phänomene aufschnappen zu können, zum anderen die immer wieder irritierende Nähe ihrer Bilder zu einzelnen Körpern, denen wir folgen, über die wir aber nur selten etwas abseits ihrer Physis erfahren.

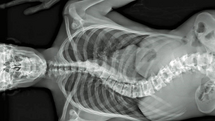

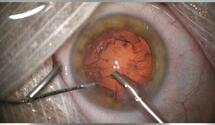

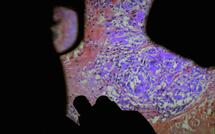

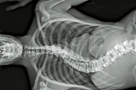

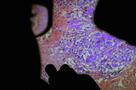

Kontext gibt es in De Humani Corporis Fabrica generell wenig, eher für sich stehende Kompositionen und ungewohnte Bildwerdungsprozesse (so etwa mittels Endoskopkameras oder für Lai:innen kaum dechiffrierbare Computer-Visualisierungen). Unschärfen und Extremansichten sind allgegenwärtig; den Film durchziehen halbabstrakte Bildwelten, die mitunter nur von den vergleichsweise konkreten, da raumdefinierenden Umgebungstönen und Dialogschnipseln des Offs in die Wirklichkeit des Klinikalltags zurückgeholt werden.

Als Leitmotiv der Bild-Ton-Arrangements erscheint das Abschreiten von Fluren und Tunneln, Schläuchen und Gedärmen. De Humani Corporis Fabrica ist eine Art Filmessay über Ein-, Durch- und Ausgänge; alles kreist um Leitsysteme, menschengemachte und im engen Sinne menschliche. So verbindet sich der innere Bauplan des Körpers mit dem Grundriss des Klinikbaus. Beides Fabriken, das scheint die Prämisse zu sein. Die Grenzen zwischen Subjekt- und Objektwelt verschwimmen zusehends. Gegenüber dem nüchternen Krankenhauskomplex wirken die immer wieder durchleuchteten Innereien chaotisch, labyrinthisch, schlecht eingerichtet. Man findet sich aber auch in der Klinik kaum zurecht, dafür sorgt die Form, eben das besondere Blickregime des SEL.

Terra incognita

Was man dabei durch die Suggestionsmacht der Montage als ein diffuses, aber doch zusammengehöriges Raumgefüge wahrnimmt, ist, wie sich am Ende herausstellt, eigentlich eine Collage aus zeit- und örtlich disparaten Eindrücken unterschiedlicher Stationen und Operationen. Der Film behauptet aber auch nicht, sich einem einzelnen Ort des Gesundheitswesens anzunehmen, wie dies etwa Frederick Wiseman mit seinem mikrokosmischen und knapp sechsstündigen Porträt einer Intensivstation des Bostoner Beth Israel Hospital (Near Death, 1987) tat. De Humani Corporis Fabrica kompiliert eher Erfahrungsschnipsel, die meist vom Sensationspotential her gedacht sind – und häufig mit Extremsituationen zu tun haben.

So fliegen wir gemeinsam mit der Kamera durch die Verästelungen eines Rohrpostsystems, finden uns bei einer OP innerhalb des glitschigen Menscheninneren wieder, während filigrane Robotergreifarme versuchen, eine Blutung zu stoppen. Manchmal zwängt sich die Sonde auch durch pulsierende Gänge, einen Ausgang suchend; es bleibt unklar, in welchem Körperareal wir uns gerade „befinden“. Das Ganze hat etwas von den Expeditionen durch monströse Gebilde des Sci-Fi-Fantasy-Films.

Warum wirken die Körperaufnahmen so fremd? Vielleicht weil es Bilder sind, die dem Auge sonst verwehrt bleiben, kein Kamerasubjekt im klassischen Sinne mehr benötigen. Sie sind ohne vermittelndes, entmenschlichtes High-Tech nicht denk-, absurderweise nicht mitfühlbar. Paravel und Castaing-Taylor kartografieren so einen im Alltag bislang unentdeckten Kontinent. Technisch-operationelle, konkreten Zwecken dienende Bilder werden zu Leinwandexpressionen. Dabei scheint es nicht um Vermittlung von Wissen wie beim didaktisch aufgezogenen Dokumentarfilm zu gehen, sondern um ein neuartiges Erleben.

Der schlafende Kranführer

Das Interesse an eigenwertigen Bildkosmen und der Verunklarung dessen, was man als Betrachter:in eigentlich sieht und hört, trieb Paravel und Castaing-Taylor bereits in ihren Vorgängerfilmen um, speziell im ersten gemeinsamen Film Leviathan (2012). Schon hier ging es nicht ums Verstehen der Arbeitsprozesse, die auf den schwimmenden Fabriken der Hochseefischerei anfallen, sondern darum, in „unnatürlich“ gewählten Perspektiven (auch hier Mikro- und GoPro-Kameras) eine genuine Kino-Erfahrung dieses Extremortes zu erschaffen, bei der Mensch, Tier und Technik zur mystischen Sinfonie verschmelzen.

Eine der eindrücklichsten Szenen dieses Films ist aber eine, die nichts Chaotisches oder Expressives an sich hat, sogar die Einfühlung ins Individuum zulässt: Der Kranführer des Schiffs sitzt allein im Gemeinschaftsraum und schaut, von der Arbeit völlig ermattet, in Richtung der statischen Kamera aus dem Bild auf den Fernseher. Ohne Schnitte können wir in Echtzeit dabei zusehen, wie ihm die Augen zufallen, er dagegen ankämpft, schließlich doch zusammensackt und einschläft.

Aus diesen paar Minuten spricht unmittelbar die physische Beanspruchung und Einsamkeit, die mit dem Job einhergeht. Leviathan braucht hierfür keinen Voice-Over, nur einen konzentrierten Blick der Kamera, ehe diese wieder entfesselt in tosenden Fluten herumwirbelt oder inmitten des Fischfangs übers Fließband gleitet.

Aufgeschnapptes Unbehagen

Auch De Humani Corporis Fabrica enthält bei aller Suche nach dem audiovisuell Extremen eine solche alltagsethnografische Ebene. Immer wieder deuten aufgeschnappte O-Töne des Klinikpersonals darauf hin, dass auch die „zweite Natur“ des Klinikorganismus schlecht eingerichtet, krank ist: mit dem Workload überforderte Chirurgen nahe der Panikattacke; Schwestern, die über chronischen Personalmangel klagen.

Schließlich kommen mehrmals versperrte Zu- und Ausgänge ins Bild, in denen sich individuelles Leid ausdrückt: Ein Patient der psychiatrischen Station, der vergebens die Fahrstuhltaste betätigt, um nach draußen zu gelangen; zwei offenbar verwirrte ältere Damen, die von einer nah herangerückten, wackligen Handkamera dabei begleitet werden, wie sie Händchen haltend stets denselben Stationsgang abschreiten, ohne noch mit der Umwelt in Austausch treten zu können, ohne ein erkennbares Ziel zu haben.

Den Film kann man bei MUBI streamen.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „De humani corporis fabrica“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (6 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.