Crazy Horse – Kritik

In Crazy Horse porträtiert Frederick Wiseman den berühmten Pariser Stripclub und denkt über formvollendete Weiblichkeit nach. Eine Wunschkritik unserer Steady-Abonnent*innen.

In den letzten zehn Minuten hat das Montage-Hirn dieses Films dann einen Gedanken, der mich das Geschehen von Crazy Horse tatsächlich fassen lässt. Zunächst eine Casting-Situation: Ein paar junge Frauen sind im Edel-Stripclub Crazy Horse erschienen, um sich für ein Engagement ins Spiel zu bringen, und nun werden sie angehalten, nacheinander zum gleichen Song zu tanzen, improvisierend. Der große Dokumentarist Frederick Wiseman zeigt zwei dieser Darbietungen komplett, auf der Tonspur sind die internen Kommentare der Begutachtenden zu hören: „Ich sehe sofort, dass sie keine Brust hat“, „Transsexuelle nehmen wir nicht, aber ich fand’s charmant.“

Von der Improvisation, von der Veräußerung des Eigenen, ist am Ende der Sequenz kaum mehr etwas übrig, denn der Tanz ist nur die Vorauswahl. Ein paar der Frauen dürfen danach auf der Bühne bleiben und angesehen werden: sollen sich erst umdrehen, dann ins Profil, den Po schön rausstrecken. Bei der Begutachtung auf der Tonspur geht es um die blöde Lücke zwischen den Schenkeln, um die unterschiedlichen Körpergrößen oder um die Frage, wie viele Russinnen jetzt dabei sind, die seien schließlich doch die besten.

Obsessionen eines künstlerischen Leiters

Hieran schließt Wiseman eine Szene an, in der die englischsprachige Presse die Künstler hinter „Désire“ interviewt, jener Show, die der Cast des Crazy Horse im Jahr 2009, als der Film gedreht wurde, einstudierte. Ein weiterer Redeschwall des künstlerischen Leiters der Show: der sich selbst als Besessenen bezeichnet; der nach den Obsessionen Yves Saint-Laurent, Marlene Dietrich und Helmut Newton sich irgendwann ganz dem Crazy Horse verschrieben hat; der jeder Show Hunderte Male beiwohnte, bis er schließlich, beunruhigend unerklärlich, vom Zuschauer zum Showrunner wurde; der in einer früheren Szene behauptet hatte, es gebe keine hässlichen, nur faule Frauen.

Er also darf nun noch einmal seine Faszination für das Crazy Horse zum Besten geben und legt los: Eine Besuchspflicht müsste es geben, am besten von der Regierung; diese sinnliche Erfahrung, wir alle müssten sie nur einmal gemacht haben, große Künstler und Regisseure habe er nach anfänglicher Skepsis überzeugen können, und überhaupt, man könne das Crazy Horse nicht beschreiben, man müsse sich von diesem Grad an Schönheit zu Tränen rühren lassen, es sei das höchste Niveau, das je erreicht werden könne. Der Interview-Szene folgt eine Performance: eine Frau im blauen Licht, mit Fesseln um den nackten Körper, aus denen sie sich langsam, aber nie vollständig befreit.

Es geht in Crazy Horse, in seinen Bildern und in seinem Denken, um die über Jahrhunderte genährte Verbindung zwischen Weiblichem und Ästhetischem, und die Montage der letzten Sequenzen des Films fliegt nochmals durch die Dimensionen dieser Verbindung: von der materiellen Basis über den ideologischen Überbau zum allegorischen Kommentar. Im Crazy Horse sind nicht Frauen sexuelle Objekte, sondern „die Frau“ ist ästhetisches Objekt, also werden auch keine Reihe individuell schöner Frauen gecastet, sondern die bestmöglichen Annäherungen an ein spezifisches (und sehr weißes) Ideal von Weiblichkeit, die Kommentare im Off klingen eher nach Kunstkritik denn nach lüsterner Fleischbeschau. Nicht um Differenz und Zusammenspiel geht es (also auch nicht um Erotik), sondern um die perfekte Form (also schon gar nicht um Vielfalt und Selbstbestimmung).

Hypnotisch und wunderschön?

Ein Geständnis zwischendurch: Ich betrachte diese letzten Sequenzen auch deshalb so ausführlich, weil mir das Montage-Hirn zuvor eher etwas denkfaul erschien, ja weil mir bis dahin nicht ganz klar gewesen ist, was dieser Film soll, wenn er, und davon war ich ausgegangen, mehr ist, als das deutsche DVD-Cover verspricht. Wiseman, so heißt es dort, „lüftet für uns die Vorhänge des Crazy Horse“, dahinter verberge sich ein „aufregender Ort voller Erotik, Lust und nackter Haut“; dazu ein paar dekontextualisierte Pressezitate à la „hypnotisch und wunderschön“, eine fast nackte Frau vorne, eine noch nacktere hintendrauf. Die geneigte Liebhaberin des anspruchsvollen Dokumentarfilms soll dieses Cover eher nicht ansprechen.

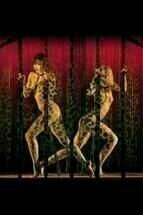

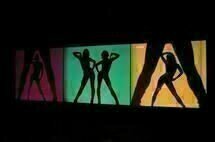

Und tatsächlich gibt sich Crazy Horse mehrmals und für geraume Zeit den Performances selbst hin, und tatsächlich sind diese oft spektakulär, machen aus dem Zusammenspiel von Körpern, Bühnenbild, Requisiten und Scheinwerfern teils ins vollkommen Abstrakte führende Collagen aus Formen, Farbe und Kurven; Licht- und Spiegeleffekte lassen bei manchen Acts eher an Avantgardefilm denn an Striptease denken. So aufwendig die Shows, so reich das Publikum: höchstens mal schmierig, aber nicht verrucht, häufig klassisch bürgerlich oder business-touristisch, geschlechtlich gemischt, eine Elite, für die der Besuch des Crazy Horse zu Paris gehört wie der Louvre oder der Turm. So weit, so interessant, aber Wisemans nüchtern-neugieriger Blick scheint mir in den Show-Szenen eigentümlich affirmativ und backstage eher ein wenig pflichtschuldig. Hinter den Kulissen geht’s zu, wie es hinter Kulissen halt zugeht.

Ästhetische Objekte und ihre Urteile

Im Lichte der letzten Szenen wird der Film nun kein anderer mehr, aber es verschiebt sich der Rahmen: Was, wenn die Institution, um die es dem Institutionenfilmer Wiseman hier geht, nicht das Crazy Horse als Show-Unternehmen, sondern eben jene Idee der reinen Schönheit ist; wenn man Crazy Horse in die Tradition nicht von Wisemans anderen Performance-Filmen wie Ballet (1995) oder La Danse (2009) stellt, sondern in die von Domestic Violence (2001) und Domestic Violence 2 (2003), Porträts von Institutionen und ihrem Umgang mit sexueller Gewalt? Dann bezieht sich die Tagline „Mehr als nur ein Stripclub“ nicht auf eine ganz neue Qualität der Kunstform Striptease, sondern auf eine andere Rolle in einem patriarchalen System: Dann wird im elitären Stripclub hergestellt, was dem sexistischen Alltag als entfernter, aber wirkmächtiger Horizont dient: das Ideal formvollendeter Weiblichkeit.

Dann ist es zwar noch irritierend, aber auch konsequent, wenn der filmische Widerstand gegen die Objektivierung der Tänzerinnen nicht, wie das in einem anderen Dokumentarfilm vielleicht geschehen wäre, über ein individuelles Kennenlernen der Frauen funktioniert, über ein Ausleuchten biografischer Hintergründe, ein Befragen der eigenen Haltung zur Rolle. Zweimal sehen wir Gruppen von Tänzerinnen backstage vor einem Monitor, einmal sehen sie sich ein Video über witzige Ballettunfälle an, ein anderes Mal die Aufnahme einer Probe, einmal insiderig lachend, einmal fachfrauisch urteilend. Beide Male blicken wir weniger auf Individuen als auf ästhetische Urteile derjenigen, die hier eigentlich als ästhetische Objekte gefragt sind.

Auch sie teilen dabei – wie die Casterinnen, wie die Ausstatterin, die einer Tänzerin erklärt, dass ein bestimmter Stoff falsch reflektiert und den runden Hintern eckig macht – die Prämissen jenes Ideals, das Crazy Horse ins Zentrum stellt. So ungleich die materiellen Machtverhältnisse sind: Die Vorstellungen, auf denen sie beruhen, überqueren mühelos die sozialen Grenzen, die von diesen Verhältnissen gezogen werden.

Utopische Schattenspiele

Crazy Horse macht also, so will ich diesen Film verstehen, nicht das Crazy Horse als Ort zu seinem Sujet, sondern eine kulturelle Vorstellung, die sich an diesem Ort nicht nur am klarsten konturiert wiederfindet, sondern auch in unterschiedlichsten Formen: als Tanz, als Diskurs, als Architektur, als soziale Praxis. Es geht um die Produktionsverhältnisse hinter dieser Vorstellung, um ihren ideologischen Überbau, ihre materielle Basis, ihren Verkauf als Ware. Der Film selbst ist Teil dieser Produktionskette, ob er will oder nicht, das bezeugt nicht zuletzt das deutsche DVD-Cover.

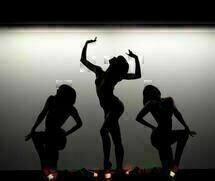

Die Assoziationskette am Ende geht allerdings noch weiter: Auf die gefesselte Frau folgt – nach einem Einblick in die Premiere von „Désire“ mit dem Auftaktsong – die Performance eines Schattenspiel-Künstlers, der schon in der Eingangsszene von Crazy Horse zu sehen war. Die Schatten an der Wand werden, tatsächlich von Zauberhand, zu flirtenden, sich annähernden, sich küssenden Wesen. Dieses Ende nimmt nochmal recht explizit Bezug auf Platon und seine reinen Ideen, aber vielleicht steckt hier auch die Utopie einer Kunst, die sich keinen Körper gefügig machen muss, um Schönheit herzustellen, die nur mit Licht auskommt. Kein neuer Horizont, eher ein unmöglicher Blick hinter den bestehenden.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Crazy Horse“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.