Cameraperson – Kritik

Ein hustendes Bild und weinende Hände: In Cameraperson reiht die Kamerafrau Kirsten Johnson ungenutztes Bildmaterial aus 20 Jahren aneinander – und denkt nochmal über Handwerk und Ethik des Filmemachens nach. Die alten Fragen wirken erstaunlich frisch.

Die Kamera blickt auf einen Highway irgendwo in Missouri, schräg von der Seite, so dass erst ein Auto, dann ein zweites eine amerikanische Fluchtlinie von links nach rechts zeichnet und dann wieder aus dem Kader verschwindet. Dann ein Blitz am linken Bildrand, dann ein Donner, aber Kirsten Johnsons Cameraperson erzählt uns hier nichts von Natur und Technik, denn wir hören noch etwas anderes: wie die Person hinter der Kamera selbst erschrickt ob des plötzlichen meteorologischen Einbruchs und wie sie dann husten muss, ein Geräusch, das sich unmittelbar im Bild manifestiert, das zweimal wackelt. Auf einmal blickt da keine Kamera mehr auf Naturgewalten, sondern blickt jemand durch eine Kamera.

Werkzeug Kamera

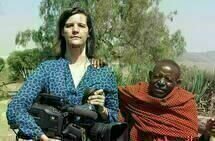

Johnson geht es um diesen Move: die Verfleischlichung der Kamera. Seit über 20 Jahren arbeitet sie als Kamerafrau im Dokumentarfilmbereich, und Cameraperson besteht ausschließlich aus nicht verwendetem Material längst abgeschlossener Filme. Nicht nur Rohmaterial also, sondern Schrott. Vielleicht ist es diese Retrospektive der Relikte, das Sichten, Auswählen und Anordnen von Übriggebliebenem, das diese Reflexion über das Filmen an sich so ungezwungen und beiläufig dringlich erscheinen lässt. Ist das Gesamtwerk vom Bild abgezogen, erscheint die Kamera nicht mehr als abstraktes Auge, als quasi-autonomer Akteur, sondern als Werkzeug, nicht mehr als metaphysisches Organ, sondern als ganz und gar menschliches, als Verlängerung eines konkreten Körpers, als Auge eines konkreten Gehirns. Diesen Körper, den von Kirsten Johnson also, sehen wir niemals im Bild, dieses Gehirn hören wir nicht denken, es geht nicht um eine bestimmte Person, sondern um eine bestimmte Position, nämlich die der Kameraperson.

Nochmal wegen der Sache mit dem gaze …

Ein Säugling blickt zurück, einmal, mitten in die Kamera. Irgendwie gelingt es Johnson, den ganzen ollen Kamellen vom gaze, von der Ethik des Filmemachens, von den Fallstricken des Ethnografischen, überhaupt von der Macht des Blickens und der sich daraus speisenden Verantwortung neues Leben einzuhauchen. Das Kameraorgan zeichnet sich aus durch die Fähigkeit, zu rahmen und festzuhalten, was darf es also rahmen, wen darf es festhalten, wann wird der Rahmen zum Knast, wann ist es geboten loszulassen? Wenn der Boxer nach verlorenem Kampf backstage ausrastet, verzweifelt nach Entladung sucht, dann scheint dieses Bild falsch, weil die Anwesenheit der Kamera falsch scheint. Und gleichzeitig gibt es da eine besondere Intensität, vor der wir Angst haben und die wir begehren, da fürchten wir kurz, er könne vielleicht wirklich gleich durchs Bild hindurch auf uns einschlagen. Ein bisschen was vom berühmten Zug, vor dem die Menschen angeblich einst im Kino ausgewichen sind, ein bisschen was vom Wunder des Bewegtbilds steckt auch in diesem Film.

Jenseits des Diktats des Gesichts

Die vielleicht schönste Sequenz ist der Ausschnitt aus einem Interview mit einer afro-amerikanischen Frau, von der wir nur den Schoß sehen, und die Hände, die in ihm ruhen. Sie will anonym bleiben. Sie erzählt aus ihrem Leben und von einer Schwangerschaft, und irgendwann, das verrät nicht nur die Tonspur, sondern auch die Hände, fängt sie an zu weinen, während Kamerafrau und Regisseurin sie zu beruhigen versuchen.

Dieses Bild weinender Hände ist so unpersönlich wie persönlich, so abstrakt wie konkret, so partikular wie universell, es durchschneidet Gegensätze, auf die das klassische Close-up fast immer zurückgeworfen wird. In seiner unmenschlichen Menschlichkeit steckt möglicherweise die Idee einer ganzen Kinoethik ohne plötzliche Kopfschüsse. Im Spielfilm würde man diese Ethik vielleicht auch in der nackt-zotteligen Umarmung am intimen, aber gesichtslosen Höhepunkt von Maren Ades Toni Erdmann finden, oder in Moonies störrischer Kaugummi-Verweigerung des Kindergesicht-Affekts in Sean Bakers The Florida Project.

Diese Ethik würde nicht auf das Gesicht per se verzichten, aber auf das Vertrauen in seine ihm angeblich von vornherein innewohnende Aussagekraft. Denn selbst wenn Moonie am Ende vom Florida Project doch noch mitten in die Kamera heult, steht dieses Bild ja nicht für sich, sondern ist nicht zu trennen von den aggressiven, offensiven, lustvollen Bewegungen, die dieser Kinderkörper den gesamten Film über vollzogen hat und die nun unterbrochen sind. Ähnlich wie Cameraperson das Bild, indem es unvermittelt hustet, auf ganz konkrete Füße stellt, macht Baker das Close-up aufs Kindergesicht vom Affekt- zum Bewegungsbild, bindet es weniger an ein vorgebliches Innen als an ein Außen.

Vielleicht ließe sich also das über Cameraperson und seine Reflexion über den Dokumentarfilm festhalten: Das Auge des Betrachters ist keine Abstraktion, das Auge der Betrachteten kein Fenster zur Seele, beides sind Elemente einer bestimmten Verkettung sehr konkreter Körper, die wir Filmemachen nennen. Deshalb ist die „Person“ im Titel wichtig. Durch sie wird moralische Verantwortung erkennbar als ethische Praxis, wird aus einem metaphysischen ein physisches Problem, eines von dieser Welt.

Neue Kritiken

Meine Frau weint

Liebhaberinnen

Die Blutgräfin

Crocodile

Trailer zu „Cameraperson“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (15 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.