Architecton – Kritik

Nur mehr ein erschütterter Blick: Victor Kossakovskys monumentaler Architecton erzählt vom bösen Beton und vom majestätischen Stein – und will Bewunderung ernten, wo man lieber nochmal nachgefragt hätte.

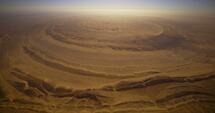

Dieser Film ist gleichermaßen von dem hingerissen, was der Mensch bauen kann, wie von dem, was die Natur geschaffen hat. Monumentalste Gebirgsmassen sehen wir zu Beginn, bis es mit einem Male bebt. Geologische und menschliche Zeit krachen ineinander, der Fels birst, in Zeitlupe und scheinbar ewig – wir sind Zeuge von etwas Großem, ja geradezu Kosmischem. Dem alltäglichen Tagebau gibt der Film etwas bei, was ehrfürchtig macht.

Viererlei sehen wir in Victor Kossakovskys Architecton im Wechsel: Erstens den Fels in seiner Transmutation vom Gebirgsmassiv zum kleinsten Kiesel, der schließlich zu einer kläglichen Betonmasse verkommt. Zweitens die Ruinen antiker Städte, in stolzem Schwarz-Weiß. Drittens zerstörte Wohnhäuser in der Türkei und der Ukraine. Viertens den Architekten Michele De Lucchi beim Besuch dieser Stätten und im heimischen Garten.

Monumentales Nichterklären

Die alte Werbefrage „Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ ist hier einmal umgedreht: Von Wohnen kann noch keine Rede sein, es geht um das Leben mit dem Stein, bevor er zum Haus wird. Nicht einen einzigen Menschen in einem Gebäude sehen wir in diesem Film. Und so beschäftigen wir uns auch nicht mit dem Wohnen, also dem Leben in Gebäuden, sondern mit Abstraktionen – das heißt vor allem: mit ästhetischen Empfindungen gegenüber Baustoffen.

Architecton ist wirklich und im ganzen Sinne des Wortes monumental. Beim Ansehen der maschinellen Steinbearbeitung vergisst man gern, dass es hier um einen Werkstoff und um Arbeit geht, sondern gibt sich ganz dem berstenden Berg oder den auf dem Fließband hopsenden Steinen hin, so majestätisch ist all das gefilmt. Dass der Zement am Ende sehr kotartig aus einem leblosen Roboterarm geflossen kommt, macht ästhetisch deutlich, was von ihm zu halten ist. Der Film hat etwas von einer stummen Folge der Sendung mit der Maus, gestisch erzählt von einem melancholischen Bacchanten.

Zu erzählen gäbe es freilich viel: Davon, wie sich Steingebäude erhalten konnten bzw. rekonstruiert wurden, wie auch römischer Beton bis heute eleganten Bestand hat, wie Beton sich zum dominantesten Baustoff überhaupt entwickelt hat und – so sagt es der Abspann – zum am zweithäufigsten verwendeten Stoff der Erde nach Wasser aufsteigen konnte. Dass der Betonbau verheerende Klimaschäden verursacht, ist ohnehin gesetzt. Interviews, Erklärungen, Schnittbilder und informative Dialoge, kurz: Gewöhnliches meidet Architecton jedoch, was dem Film Autorität und etwas Genialisches verleiht.

Der touristische Blick

Von den Stätten Baalbek und Priene sieht der Film sich nur die Akropolen an und schwärmt vom Ewig-Unvergänglichen. Und wer schwärmt da nicht gerne mit? Nur wenige würden ohne Koketterie dem Beton den Vorzug geben. Nun gibt es ja Vieles, was die Alten uns im Bauen voraushatten und man wiederholen könnte: die Liebe zum Ornament, das klimatisch kluge Bauen von Arkaden, allem voran die Öffentlichkeit von Plätzen, Märkten, Bädern. Der bewundernde Schauer, den der Film uns vermittelt, er ist keinesfalls billig, aber doch in eine Oberfläche verliebt, die zu schnell zur Zustimmung führt.

Nikolaus Bernau hat über den Film geschrieben, dass er die linken und rechten Ressentiments von Modernitätsfeindlichkeit und Antikenverklärung in sich vereint. Er resoniert mit den Vielen, die in Wolkenkratzern, Glasfassaden, Bauhausschlichtheit und Brutalismus die vergangene Größe und eine Menschlichkeit des Bauens vermissen. Wenn sich die Retrotopie des Bauens jedoch darin erschöpft, auf eine klassizistische Ewigkeit zu zielen und sich für die Frage nach dem guten Leben darin zu schade ist, dann muss man eher an Türme aus Elfenbein denn aus Beton denken.

Im Epilog wird De Lucchi ganz direkt gefragt, warum wir Hässliches bauen, wo wir doch immer noch die Fähigkeit haben, schön zu bauen? Er kann darauf keine rechte Antwort geben, ist verzweifelt und weiß, dass es anders werden muss. Was hätte er antworten können? Hier hätte man sich dann doch einmal gewünscht, ein ganz gewöhnlicher Interviewer hätte nachgebohrt.

De Lucchi lässt von zwei Arbeitern einen Steinkreis in seinen Garten bauen. Der ist gedanklich mit „Leave it be“ beschrieben, kein Mensch soll ihn mehr betreten. Auch die Mähroboter, die gedankenverloren durch den Garten rollen, machen vor diesem Heiligtum Halt, in dem wahlweise Gras wächst oder eine Naturgottheit zur Blüte kommt. Diesem Kreis ist der Film nicht unähnlich: Im Inneren wächst, brodelt, pulsiert und gärt es, so wirklich Teil davon ist der Mensch aber nicht mehr. In die Tiefen der geologischen und altertümlichen Zeiten, in die er starrt, können wir nur einen kurzen, erschütterten Blick tun. Fragen sind damit viele gestellt, die Antworten liegen wohl eher in den neuen, regenerativen Baustoffen, die De Lucchi nur kurz anschneidet.

Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help

Bilder zu „Architecton“

zur Galerie (12 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.