Tugendsignale und Ostploitation – Im Berlinale-Fieber

Erste Eindrücke zu Filmen aus dem Programm der Berlinale: Heute über Fragen der Repräsentationspolitik in den ersten drei Wettbewerbs-Beiträgen von Matt Johnson, Rolf de Heer und Emily Atef.

Schnitt zur Frau

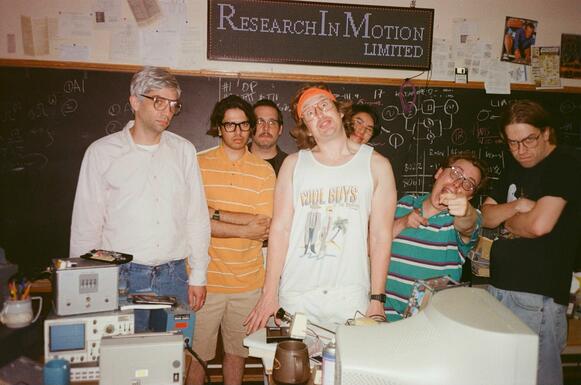

Eine kurze Irritation: Der neue Chef brüllt, klatscht in die Hände, ein kleiner Wolf of Wall Street, nur von dort nach Waterloo, Kanada und von der Hochglanz- in eine verwackelte Video-Ästhetik versetzt. „Don’t sit around with your dicks in your hands“, sagt er sinngemäß, und BlackBerry schneidet in diesem Moment auf die wohl einzige Frau im Raum, die kurz in die Kamera schulterzucken darf. Haha.

Wäre das Wort nicht längst zum konservativen Kampfbegriff geworden, der munter an alles geheftet wird, das es wagt, explizit soziale Ungleichheit zu adressieren, könnte man die Szene wohl als einen „woken“ Moment bezeichnen. In kritischer Absicht ließe sich der Begriff auf eben jenes virtue signaling beziehen, mit dem eine irgendwie diversitätspolitische Nachfrage bedient wird, ohne es dabei mit dem Politischen selbst allzu genau zu nehmen.

Im Kontext des gesamten Films scheint der Schnitt von Locker Room Talk auf Close-up jedenfalls eher eine Vergewisserung: Mir ist schon klar, scheint Regisseur Matt Johnson hier zu sagen, dass die nerdige Techwelt, aus der ich in meiner Geschichte von Aufstieg und Fall des ersten Smartphones der Welt erzähle, eine fast ausschließlich männliche ist, dass eine bloß nostalgische Feierei dieser Welt ein bisschen angestaubt anmuten mag. So richtig befragen will BlackBerry diese Ebene aber auch nicht, ist mehr an technischer Haptik als an sozialem Habitus interessiert.

Was ja vollkommen in Ordnung ist, nur verstärkt das kurze Augenzwinkern ein generelles Gefühl bei diesem Film: dass mir nicht so richtig klar wird, was Johnson an seiner Geschichte eigentlich interessiert – jenseits der naheliegenden Idee, dass es ziemlichen Spaß machen könnte, sich in einer iPhone-Welt den Verlierern der jüngeren Technikgeschichte zu widmen. Dem Protagonisten geht irgendwann auf: „Wir sind dann nicht mehr das erste Smartphone der Welt, sondern das Ding, das vor dem iPhone kam!“ Eine Szene wie gemalt für einen Film-Pitch, aber der macht eben noch keinen guten Film.

Hin zu Menschen

Auch Rolf de Heers The Survival of Kindness kommt mir etwas vage und unentschlossen vor, dabei kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen, sich in alle Richtungen absichern zu wollen. Im Gegenteil wirft er mit deutlicher Symbolik nur so um sich. Kein pseudodokumentarischer The-Office-Look, sondern die ohnehin sich schon für allerlei Allegorisches anbietende Western-Ästhetik, allerdings weder zeitlich noch räumlich genauer situiert. Je länger der Film dauert, je weiter BlackWoman von der Wüste in unheimlichere Settings gerät, desto stärker sieht es nach irgendwas mit Postapokalypse aus.

Das Bildreservoir ist freilich durch die Geschichte Australiens bestimmt, die schon in de Heers früheren Filmen eine zentrale Rolle gespielt hat. Bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr 1967 galten Aborigines nicht als Bürger*innen, Gewalt gegen sie blieb straffrei; ein australischer Film, der eine schwarze Frau buchstäblich in Ketten legt und dann durch die Wüste schickt, ruft die Frage, wer wann als Mensch gilt, unweigerlich auf.

Angesichts dessen mutet der Passt-schon-irgendwie-Ansatz dieser Dystopie – mit düsteren Klimavisionen und Pandemien hat das Ganze wohl auch noch zu tun – schon etwas fahrlässig an. Moralische Zeigefinger mögen fehl am Platz sein, ethische Fragezeichen sind es nicht: Stehen diese Körper, später kommen auch noch BrownBoy und BrownGirl dazu, nun für etwas Größeres ein, oder ist die Protagonistin doch in erster Linie als Einzelne zu verstehen, durch deren Augen wir diese Welt sehen sollen, denn in einigen Szenen tun wir das per Point-of-View? BlackWoman’s Burden: gleichzeitig Stand-in für menschliche „kindness“ und individuelle Identifikationsfigur sein. Auch erscheint die Reise vom Käfig in die dystopische Welt mitunter selbst als evolutionärer Weg vom Tierischen zum Menschlichen, am Anfang schneidet der Film von Ameisen in makroskopischen Großaufnahmen zu den ebenso groß aufgenommen und geometrisch ähnlich eingefangenen Wimpern von BlackWoman, die bald darauf lernt, ein Werkzeug zu bauen und zu benutzen und damit den ersten Schritt in die Freiheit begeht.

Und wenn The Survival of Kindness, und das weiß man auch ohne Blick ins Presseheft nach ein paar Minuten, ohne Dialoge auskommt, die Figuren höchstens mal in einer ausgedachten und nicht untertitelten Sprache reden, dann mag das als Verfremdungseffekt seine Wirkung haben. Zugleich wirft die Verweigerung der sprachlichen Vermittlung dann aber doch wieder jene auf ihre Körper zurück, deren Ausschluss aus der symbolischen Ordnung jahrhundertelang Legitimation einer Gewaltherrschaft war, der der Film gerade auf den Grund gehen will. Das Gefühl, dass hier jemand die ethisch-ästhetischen Fragen wirklich durchdacht hat, die er sich mit einem solch wuchtigen Film unschuldig allegorisch ins Haus holt, habe ich jedenfalls zu keiner Zeit.

Ewiges Leben der Anderen

In gänzlich anderer Form scheinen schließlich auch in Emily Atefs Film Fragen der Repräsentationspolitik auf. Dabei macht mir das Liebes-Melodram, das Atef mit Lust an der großen filmischen Geste zelebriert, überwiegend Spaß. Wenn die 19-jährige Maria in unmittelbarer Nachbarschaft die Welt des Begehrens betritt, das Haus des 40-jährigen Henner, eine Welt, die wenig zu tun hat mit ihrer stabilen Beziehung zum lieben Johannes, dann gelingt es Irgendwann werden wir uns alles erzählen, die erhöhte Intensität in eine filmische Zeiterfahrung zu übersetzen.

Nun spielt das Melodram aber auf einem ostdeutschen Bauernhof zur Wendezeit, und im Politischen läuft die große Geste zur Gefahr, zum Klischee zu gerinnen. Exotische Produkte am Abendbrottisch, Überforderung bei der Kaffeeauswahl im West-Café, Erinnerungen an den Kollektivgeist im Jugendcamp, der zugleich schön und unheimlich war. Jede Figur darf ein paradigmatisches Ost-Schicksal darstellen, jede Dialogzeile scheint einem tradierten Ost-West-Diskurs zu entstammen. Auch das kann volle Absicht sein, und wenn Johannes, der Fotografie studieren will, sich überlegt, dass er sicher an der Kunstschule landen wird, wenn er den Alltag auf seinem Dorf porträtiert und dabei das Schöne mit dem Wahren kombiniert, dann scheint hier sogar fast eine selbstreflexive Ebene eingezogen.

Und trotzdem, und auch wenn es all die Dinge, von denen der Film spricht, gegeben haben mag, wird im Verhältnis von Liebesgeschichte und historischem Kontext nochmals deutlich, wie einfach sich ostdeutsche Erfahrung in generische, melodramatische Motive übersetzen lässt: weil die durch den vermeintlich neutralen wiedervereinigten Blick gefilterte Erinnerung an diese Erfahrung eben selbst eine generische ist, so sehr kluge Dokumentarfilme ein komplexeres Bild gezeichnet haben. Figuren mit Osthintergrund lassen sich noch immer mit deutlich weniger Pinselstrichen malen als andere, und so sehen Filme hier häufig noch immer schlicht das Leben der Anderen.

Ob als große Provokation, als kleine Irritation oder als historischen Kontext für ein Liebesdrama: Bei all diesen sehr unterschiedlichen Wettbewerbsfilmen ließe sich fragen, wer hier auf welche Weise etwas zu repräsentieren hat, wer eine individuelle, wer eine kollektive Erfahrung verkörpert und was das mit bestehenden Ungleichheiten in Erzähl- und Blickstrukturen zu tun hat – welche Bilder sie also herstellen, während sie Bilder herstellen.

Kommentare zu „Tugendsignale und Ostploitation – Im Berlinale-Fieber“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.