Unsere Favoriten: Wes Anderson

Mit nur sechs Spielfilmen hat sich Wes Anderson als eine der wichtigsten Kreativkräfte der weltweiten Filmkunst etabliert. Die Mischung von grell-absurder Komik und leiser Melancholie, samt quijotesquen Figuren macht seine Filme in der gegenwärtigen Komödienlandschaft und darüber hinaus unverwechselbar.

Innerhalb des amerikanischen Mainstream-Kinos versteht es der 1969 in Houston geborene Texaner auf genauso unterhaltsame wie intelligente Art, mit filmischen Formen und Konventionen zu experimentieren. Der Bezug zum Formalismus ist von Film zu Film größer geworden. Wie seine Figuren scheint sich Anderson immer mehr von der Realität abkapseln zu wollen, um in seine ganz eigenen Parallelwelten einzutauchen. Auch wenn Andersons jeweilige Filme dabei nicht immer auf einem gleich hohen künstlerischen Niveau anzusiedeln sind, zeichnet sich ein jeder unter ihnen doch durch ganz eigene Ansätze und Variationen aus, die eine gesonderte Betrachtung verdienen.

Durchgeknallt - Bottle Rocket (1995)

Anfang der Neunziger Jahre lernen sich die beiden Studenten Wes Anderson und Owen Wilson in einem Drehbuch-Seminar der University of Texas, Austin kennen. Gemeinsam realisieren sie 1992 den 16mm-Kurzfilm Bottle Rocket, der dem Hollywood-Produzenten James L. Brooks positiv auffällt. Der Weg nach Hollywood ist geebnet: für Columbia Pictures weiten die beiden Texaner die Geschichte ihres Kurzfilms um zwei amateurhafte Diebe auf Spielfilmlänge aus; wie bei dem Ausgangswerk übernimmt Anderson die Regie, während Wilson und sein Bruder Luke in den Hauptrollen agieren.

Das Resultat ist der 1996 erschienene Durchgeknallt (Bottle Rocket), in dem die drei Freunde Anthony (Luke Wilson), Dignan (Owen Wilson) und Bob (Robert Musgrave) beschließen, der Monotonie des Vorstadtlebens zu entkommen und ihre Karriere als Diebe planen. Nach dem Überfall auf einen Buchladen flüchten sie in ein abgelegenes Motel, wo Anthony sich in das Zimmermädchen Inez (Lumi Cavazos) verliebt und ihm erstmals Zweifel an der eigenen Lebensführung kommen. Doch aus Loyalität zu Anthony nimmt er an einem letzten, riskanten Coup teil.

Leider macht sich der Umstand bemerkbar, dass es sich bei Durchgeknallt um die ausgedehnte Spielfilmversion eines Kurzfilms handelt. Zu langatmig und leer wirken manche Passagen des Plots, zu blutarm und blass erscheinen einige der Nebenfiguren. Während die erste halbe Stunde ein kleines Meisterstück an Offbeat-Comedy darstellt, in der Anderson sein Gespür für genaues Timing, skurrile Typen und absurde Situationen beweist, enttäuscht der Mittelteil des Films durch den Verlust an Witz und Tempo.

Die Reduzierung des Tempos mag von Anderson bewusst inszeniert sein, um den Neunziger-Jahre-Zeitgeist der Generation X, d.h. die Orientierungslosigkeit seiner „herumhängenden“ Slacker-Antihelden filmisch umzusetzen, doch läuft er dabei Gefahr, das Interesse des Publikums zu verspielen. Die Langeweile, der die Protagonisten von Durchgeknallt durch ein kriminelles Leben versuchen zu entfliehen, holt sie an ihrem Zufluchtsort, einem Motel im Nirgendwo, wieder ein – und mit ihnen den Zuschauer.

Erst im Finale spielt Anderson wieder seine Stärken aus, indem er ein Klima des Absurden schafft. Der Dilettantismus ihres letzten Überfalls zeigt noch einmal das Dilemma der Antihelden Andersons auf: sinnlos, ohne jede Chance auf Erfolg, versuchen sie in kühnen Selbstentwürfen, die Grenzen der eigenen Existenz zu überschreiten und scheitern daran; spezifisch gesagt: der Traum der kleinbürgerlichen Twens von kriminellen Gesetzlosen zerplatzt in Durchgeknallt durch die eigene Unfähigkeit. Sie selbst sind die bottle rockets, was im Amerikanischen illegales, billig produziertes Feuerwerk bezeichnet, das verpufft anstatt zu explodieren. Sie sind naive, romantische Träumer, kindgebliebene Erwachsene, die der Wirklichkeit trotzen. Damit stehen sie in der literarischen Tradition Don Quijotes. Ihre tragikomischen Selbstentwürfe, ihre Kämpfe gegen Windmühlen, ihr Rückzug in eigens geschaffene Welten erinnern immer wieder an den Cervanteschen Helden – allerdings mit einer ironischen Brechung: anstatt wie der Ritter aus La Mancha auszuziehen, um Gutes zu tun, hegen die drei Diebe aus Texas kriminelle Absichten – wie könnte es anders sein bei einer „lost generation“, die ihre Wertvorstellungen verloren hat.

Es sind Figuren dieser Art – mit einnehmendem Charme von den Wilson-Brüdern verkörpert - und Andersons humanistische, wenngleich auch ironisch kritische, erzählerische Haltung zu ihnen, die das Faszinosum von Durchgeknallt darstellen. Da sie das Zentrum des Films bilden, tut Kameramann Robert Yeoman gut daran, seine einfachen, zurückhaltenden Bilder den Erforderungen der zwischen Melancholie und Komik pendelnden Erzählung anzupassen.

Durchgeknallt wurde zum Sprungbrett für die Karrieren Andersons und Wilsons in Hollywood – und alleine deshalb lohnt sich seine Wiederentdeckung: um dem Ursprung des kreativen Comedy-Duos, das mit seinen melancholischen Komödien eine eigene Nische innerhalb des Genres entdeckt hat, auf den Grund zu gehen.

Kritik von Welf Lindner

Fotos: © Columbia Tristar Home Entertainment

Bottle Rocket (Durchgeknallt); USA 1995; 92 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Owen Wilson; Produzent(en): Polly Platt, Cynthia Hargrave; Mit Luke Wilson, Owen Wilson, Robert Musgrave, Lumi Cavazos, James Caan

Der Film ist als Kauf-DVD bei Columbia Tristar Home Entertainment erhältlich.

Rushmore (1998)

Max (Jason Schwartzmann) lebt an seiner Privatschule Rushmore ein aus Filmzitaten bestehendes Erwachsenenleben. Zu wichtigen Treffen verabredet er sich auf Parkhausdächern, wo er für seine Gesprächspartner Sandwiches bereithält. Verliebt er sich in eine Frau, bastelt er an der Verwirklichung ihres Lebenstraumes, sei dies auch ein überdimensionales Aquarium. Sollte sein Leben tatsächlich einmal nicht dem Stile eines Hollywood-Drehbuchs entsprechen, dann ändert er es schlichterdings; so avanciert sein Vater in der Öffentlichkeit schnell mal vom einfachen Barbier zum Chefarzt. Aufgrund dieses Erfindungsreichtums wurde Max überhaupt in Rushmore aufgenommen, wo er es sich auch nicht nehmen lässt, über ein Dutzend Clubs zu leiten. Sein liebstes Kind ist die Theatergruppe, an deren Spitze er als Regisseur und Hauptdarsteller vornehmlich Lumet-Stoffe in Szene setzt. Dummerweise leiden seine ohnehin nicht berauschenden schulischen Leistungen unter den diversen Sonderaktivitäten, so dass ihm schließlich der Rauswurf droht. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt entdeckt er in der neuen gebildeten britischen Biologielehrerin Miss Cross (Olivia Williams) nicht nur eine Seelenverwandte, sondern vor allem die Liebe seines Lebens.

Herman Blume (Bill Murray) ist der Gegenentwurf zu Max: Ein erwachsener, reicher, unabhängiger Unternehmer, der eigentlich nur eines möchte: seinen infantilen Wünschen nachgeben und dieser Welt entfliehen. Anderson hält dies exemplarisch in einer sensationellen Sequenz fest: Blume ist Teil aber doch nur Randfigur der Geburtstagsfeier seiner pubertierenden Söhne, Klassenkameraden von Max. Aus Hermans Augen fängt Anderson in beinahe beiläufigen Bildern das im Klischee erstarrte Techtelmechtel seiner Gattin mit einem Tennislehrer und das Treiben des leicht debilen Nachwuchses ein. Herman steigt auf den Sprungturm und taucht unter Wasser, wo er sich ein Refugium sucht. Doch, und hier bricht sich Andersons Ironie Bahn, auch dort findet er keine Ruhe: ein Spielkamerad stört.

In der Folge werden die beiden binären Oppositionen Max und Herman zunächst zu Freunden im Leid, doch die Verbindung der beiden Außenseiter entwickelt sich zu einer aberwitzigen Rivalität, als auch Herman sich für Miss Cross erwärmt.

Die Rolle des Herman stellt den Wendepunkt im schauspielerischen Schaffen Bill Murrays dar, der die Figur des melancholischen, skurrilen und auf die Zuschauer witzig wirkenden Mannes in der Midlife Crisis in Sofia Coppolas Lost in Translation (2002) und aktuell Wes Andersons Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004) weiterentwickelte.

In Rushmore entfaltet Anderson das erste Mal sein ganzes filmisches Repertoire. In seinem zweiten Langspielfilm funktioniert der Humor immer über eine außergewöhnliche Bildgestaltung, selten über den reinen Dialog. Oft erzeugen Details, Aktionen oder Dekors im Bildhintergrund erst die Pointe. Sensationell sind die Sets, auf denen Absurdes und Melancholisches auf eine völlig individuelle Weise kombiniert werden. Der junge Regisseur und sein Koautor Owen Wilson sprühen vor Ideen, die auf der Leinwand tatsächlich einen eigenen, phantastischen Kosmos entstehen lassen. Im Jahr 1999 hieß dieser Kosmos Rushmore, den zu besuchen sich jederzeit lohnt.

Kritik von Sascha Keilholz

Rushmore; USA 1998; 93 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Owen Wilson; Produzent(en): Barry Mendel, Paul Schiff; Mit Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia Williams, Seymour Cassel, Brian Cox, Connie Nielsen, Luke Wilson

Der Film ist als Kauf-DVD bei Buena Vista Home Entertainment erhältlich.

The Royal Tenenbaums (2001)

Schon im Titel macht der Drehbuch-Co-Autor und Regisseur Wes Anderson mit einem Wortspiel deutlich, dass The Royal Tenenbaums nicht von einer durchschnittlichen amerikanischen Familie handelt. Royal ist der Vorname des Oberhauptes der Tenenbaums. Wie im englischen Sprachraum üblich, kann Royal, zusammen mit dem Nachnamen, stellvertretend für die gesamte Familie Tenenbaum stehen. „Royal“ lässt sich auch als Allegorie verstehen, denn wie ein Königsgeschlecht scheint jene Familie mit drei hochbegabten Kindern in einem Haus des New Yorks der 70er Jahre zu residieren. Der zehnjährige Richie Tenenbaum lässt den selbst gezogenen Falken, einem fürstlichem Attribut, über den Dächern der Großstadt kreisen und steht mit seinen beiden Geschwistern, wie die Windsor-Sprösslinge, im öffentlichen Rampenlicht. Der Glanz des Hauses Tenenbaum währt jedoch nicht ewig. 22 Jahre später setzt der Film wieder ein, die Familie ist durch Trennung, Entfremdung, Enttäuschung und Betrug zerrüttet. Mit einem Familiendrama als Ausgangspunkt gelingt es Anderson aus seinem dritten Spielfilm eine der intelligentesten Komödien der letzten Jahre zu machen, die zudem im Umgang mit filmischen Erzählformen auf höchstem Niveau überzeugt.

In der Welt der Familie Tenenbaum sind Absurditäten selbstverständlich, das macht die Erzählerstimme, die die Geschichte der „Royal Tenenbaums“ als Kapitel aus einem gleichnamigen Buch vorstellt, deutlich. So weiß der Erzähler von Richie Tenenbaum (Luke Wilson) zu berichten, der nach der Niederlegung einer aussichtsreichen Profitenniskarriere, seit Jahren auf einem Ozean-Dampfer die Weltmeere durchkreuzt und im selbigen auch den Nil befährt. Ebenso absurd klingt Etheline Tenenbaums (Angelica Huston) Vergangenheit. Die Mutter von Richie, Chas (Ben Stiller) und Margot (Gwyneth Paltrow) hatte vor ihrer Heirat mit Royal (Gene Hackman) Liebhaber wie einen Polarforscher der Marke Amundsen oder einen Hollywoodregisseur, der aus den 30er Jahren entsprungen zu sein scheint.

Die Welt der Tenenbaums ist ein hermeneutischer Kosmos, der eine Melange aus Vergangenheit und Gegenwart darstellt, was sich auch in den Kostümen und in der Ausstattung widerspiegelt. Hier kann sich der für Anderson typische Humor entfalten, der stets aus einem assoziativen Kontext heraus entsteht und daher nie eindimensional erscheint. Hier entwickelt sich auch eine Bild- und Farbdramaturgie, wie sie seit der fruchtbaren Zusammenarbeit des kongenialen Duos Pressburger-Powell in den 40er und 50er Jahren auf der Leinwand nicht mehr zu sehen war. Nicht durch Zufall hat der erfolgreiche Autor und Freund der Familie Eli Cash (Owen Wilson) im Drogenrausch eine rot/gelbe Gesichtsbemalung. Ein Farbkontrast der sich durch den gesamten Film zieht und stets einen Konflikt symbolisiert. So steht nicht nur Eli mit seiner Kriegsbemalung in einem inneren Konflikt, auch Chas reibt sich an seinem Bruder Richie. Dies wird auf der Farbebene unterstrichen, wenn Chas in seinem knallroten Trainingsanzug den Eingang des leuchtend gelben Zelts penetriert, worin sich Richie zurückgezogen hat. Der Einsatz von Farbe geht jedoch noch weiter. Wenn Richie sein Spiegelbild betrachtet, während er seinen Vollbart und das buschige Haar abrasiert, ist diese Einstellung in ein blaues Licht getaucht. Richie „feels blue“, er wird unmittelbar darauf einen Selbstmordversuch unternehmen. Wie in Die schwarze Narzisse (Black Narcissus, 1947), dem Pressburger-Powell-Film mit dem vielleicht facettenreichsten Einsatz von Farbe als gestalterischem Prinzip, wird Farbe an sich zur Emotion.

Anderson entwirft das liebevolle Porträt einer skurrilen Familie, die er trotz ihrer Schwächen nicht bloßstellt. Leicht hätte daraus eine Freakshow werden können, jedoch gelingt es dem Regisseur seine Figuren sympathisch erscheinen zu lassen, indem er den Zuschauer an ihren Problemen teilhaben lässt. Somit wird The Royal Tenenbaums, unterstützt durch eine ausgereifte Bildsprache, einem einfallsreichen Schnitt und dank des Einsatzes von populärer Musik zu einer komplexen Erzählung verwebt, fernab eines affektierten Kunstkinos.

Kritik von David Gaertner

Fotos: © Buena Vista Home Entertainment

The Royal Tenenbaums (Die Royal Tenenbaums); USA 2001; 110 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Owen Wilson; Produzent(en): Wes Anderson, Barry Mendel, Scott Rudin; Mit Gene Hackman, Angelica Huston, Danny Glover, Owen Wilson, Luke Wilson, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow

Der Film ist als Kauf-DVD bei Buena Vista Home Entertainment erhältlich.

Die Tiefseetaucher

In Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou) setzt der Regisseur Wes Anderson eine Entwicklung fort, deren Ansatz sich bereits in dessen erstem Film Durchgeknallt (Bottle Rocket, 1995) ausmachen lässt und in The Royal Tenenbaums (2001) konsequent ausformuliert wurde. Anderson schafft Parallelwelten, die nicht, in Form einer filmischen Illusion, Realität vortäuschen sollen, sondern einen eigenständigen Kosmos darstellen, der nicht an die Gesetzte der Logik und der Physik gebunden ist. Bot der autonome filmische Raum in The Royal Tenenbaums, durch die Aufhebung von Linearität, eine ideale Basis für die Entwicklung von Andersons absurd anmutenden Humor, nutzte der Regisseur darüber hinaus die Welt der Familie Tenenbaum um mit einer vielschichtigen filmischen Gestaltung zu operieren. Neben dem Einsatz einer durchkomponierten Farbdramaturgie dienten insbesondere die Ausstattung und die Kostüme der Bildung von Anachronismen. Die Welt des Meeresforschers und Filmemachers Steve Zissou (Bill Murray) stellt nun das jüngste Gebilde Andersons dar, das er nun noch um den Aspekt des Surrealen erweitert.

Zissou und seine Bootscrew entsprechen einerseits einem Anderson-typischen Anachronismus, da sie mit High-Tech-Geräten arbeiten und dennoch, nach dem Vorbild Jacques Cousteaus, der seine Meereserkundungen von 1966 bis ’73 in einer Fernsehserie vermarktete, einem verzerrten Abziehbild gleich, den 60er Jahren entsprungen zu sein scheinen. Andererseits gestaltet sich Zissous Unterwasserwelt wie ein surrealer Raum, in dem das Meer aus einem hellblauen Wassertank besteht und Fischschwärme neonpink erstrahlen. Es handelt sich bei den meisten Meereslebewesen um animierte Puppen, die mit der traditionellen, jedoch unzeitgemäßen Stop-Motion-Technik zum Leben erweckt werden. Ein von Anderson bewusst eingesetztes Verfahren, das durch die unflüssig erscheinenden Bewegungsabläufe, den technischen Charakter des Mediums Film, die Erzeugung von Bewegungsillusion durch die Abfolge von Einzelbildern, auf anschauliche Weise vergegenwärtigt. Anderson setzt Zissous Tierwelt zur Betonung des Kinoapparats ein, wobei die medialen Eigenschaften des Films als surreales Ausdrucksmittel dienen. Eine weitere Form des Surrealen in Zissous Welt ist das Boot, die „Belafonte“, auf der der Filmemacher und seine Crew leben und die dokumentarischen Tiefseestreifen produzieren. Einem Puppenhaus gleich werden in einer Aufrissansicht die einzelnen Decks im Inneren lebensgroß wiedergegeben. Mit einer Kulisse, die sich die künstliche Atmosphäre des Filmstudios zu eigen macht, nährt sich Anderson in der filmischen Gestaltung den surrealen Einlagen eines Arthur-Freed-Musicals und zitiert mit vertikalen Kamerabewegungen, die sich über die verschiedenen Ebenen erstrecken, zugleich Werke des poetischen Realismus’ wie Carnés Der Tag bricht an (Le Jour se lève, 1939). Anderson beweist ein weiteres Mal den souveränen und zugleich kreativen Umgang mit formalen Gestaltungsprinzipien.

Trotz der konsequenten Fortführung des eigenen Stils unterscheidet sich Andersons jüngste Arbeit in einem Punkt wesentlich von seinen bisherigen Filmen: die Behandlung seiner Figuren. Anderson verfährt mit den Charakteren, als wären sie nur noch ein lästiges Beiwerk in seiner filmischen Phantasiewelt. Jegliche menschliche Dimension wird ihnen genommen, in dem die Figuren selbst in ihren Dialogen auf ihren Konstruktionscharakter hinweisen. So stellt etwa Zissou dem Zuschauer seinen Widersacher Alistair Hennessey (Jeff Goldblum) gleich zu Beginn mit dem Worten vor, er wäre dessen „Nemesis“. Auch die Vater-Sohn-Beziehung, die im Mittelpunkt des Films steht, wird von den Schauspielern Bill Murray und Owen Wilson in ihrer Darstellung lediglich schablonenhaft wiedergegeben. Nicht nur Anjelica Huston erweckt den Anschein, als würde sie sich im Ensemble deplaziert vorkommen. Hochkarätige Schauspieler der Besetzung, wie Willem Dafoe und Cate Blanchett, können ihre Qualitäten bestenfalls nur ansatzweise entfalten.

Anderson hat sich mit der Entscheidung, die Figuren auf ihre bloße Funktion hin einzusetzen den eigenen Strick gebunden, da der Motor seiner bisherigen Filme stets die Charaktere mit ihren menschlichen Schwächen waren. Die Erzählung in Die Tiefseetaucher ist jedoch weiterhin auf die Figurenkonstellationen ausgelegt. Der dadurch entstandene Leerraum führt dazu, dass Andersons, eigentlich originelles, Gestaltungsprinzip sich selbst zur formalen Spielerei degradiert. Schade ist auch, dass durch das Verblassen der Persönlichkeiten Andersons zweite Stärke, der Humor, auf der Strecke bleibt. Somit bleibt abzuwarten, ob Anderson die Qualität seiner vorherigen Komödien auch künftig erreichen wird.

Filmkritik von David Gaertner

Fotos: © Buena Vista Home Entertainment

Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou); USA 2004; 118 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Noah Baumbach; Produktion: Wes Anderson, Barry Mendel, Scott Rudin; Darsteller: Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Seu Jorge, Bud Cort, Jeff Goldblum, Noah Taylor, Michael Gambon, Robyn Cohen, Waris Ahluwalia, Seymour Cassel

Der Film ist als Kauf-DVD bei Buena Vista Home Entertainment erhältlich.

Darjeeling Limited

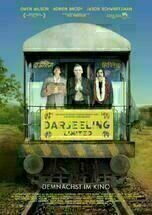

Die drei Brüder Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) und Jack (Jason Schwartzman) sind auf einer Reise durch Indien, ein bisschen auch auf der Suche nach sich selbst, nach dem, was sie als Brüder, als Familie ausmacht. Irgendwann stoppt der Zug und fährt nicht weiter, steht mitten in einer Wüstenlandschaft: Man habe sich, erfahren sie, verfahren, und die Brüder wundern sich immerhin, wie ein Zug vom Weg abkommen könne, aber auch auf Nachfrage bleibt klar: „We haven’t been able to locate ourselves yet.“

Hätte man nicht die Besetzung schon vor Augen gehabt und die Bilder des Films bis dahin gesehen, in diesem Moment wäre spätestens deutlich, dass wir uns mit Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) – so heißt auch der Zug, der da in der Hitze festsitzt – in einem selbstreflexiven Familienfilm von Wes Anderson (siehe Special) befinden. Wilson ist eng mit Anderson befreundet, Schwartzman schon in seinem Rushmore (1998) zu sehen gewesen, und auch weitere „regulars“ wie Bill Murray und Anjelica Huston haben zumindest kurze Auftritte.

Dass Darjeeling Limited dabei an Andersons andere Filme erinnert, ist sicherlich nicht verwunderlich; der Regisseur hat sich einen sehr eigenen Stil angeeignet, der sich in allen Aspekten seiner Ästhetik niederschlägt. Die Ausstattungsorgie, mit der er in Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004) durch bestürzende Aufmerksamkeit für jedes Detail Handlung wie Personen nahezu in den Hintergrund zu schieben drohte, ist hier immerhin ein wenig gemildert, wenngleich man da auch in Darjeeling Limited sicher keine Schlampigkeit bemerken wird.

Gerne setzt und stellt Anderson seine drei Hauptfiguren in Bildkompositionen, bei denen jede Farbe, jedes Detail genau bedacht und aufeinander abgestimmt ist, und immer noch ergeben sich dadurch Bildfolgen, die man auch als Standbilder lange ansehen mag, als habe sich der Regisseur seinen Film zuerst als Folge langer, ruhiger Einstellungen imaginiert und diese dann einander angepasst und miteinander verbunden.

Peter und Jack Whitman sind auf Einladung von Francis nach Indien gekommen, wo dieser hofft, dass sie im Rahmen einer auch spirituell gemeinten Reise Spannungen innerhalb der Familie aufzulösen in der Lage sein würden. Francis hat die Reise genau vorbereitet: Täglich erhalten die drei Stundenpläne, die ein Angestellter für sie erstellt, einschweißt und unter ihrer Abteiltür durchschiebt.

An Geld mangelt es den dreien nicht, im Gegenteil. Das Geld ist hier immer im Hintergrund, es grundiert die dem Leben gegenüber weniger gelassene als desinteressierte Haltung der Männer: Dies sind keine jungen Backpacker ohne Geld, sie reisen in einem exklusiven Zug und mit viel Gepäck. Emotional hingegen liegt da so einiges im Argen. Vor einem Jahr ist ihr Vater gestorben, die Mutter (Huston) hat sich in ein Kloster in den indischen Bergen zurückgezogen.

All das eröffnet sich erst im Lauf der Reise nach und nach, die durchaus nicht geradlinig verläuft – das groteske Konzept von Selbstfindung scheitert recht schnell schon daran, dass sich die äußeren Realitäten nicht Francis’ Plänen unterwerfen wollen, von der inneren Entwicklung jetzt einmal zu schweigen. Schließlich gönnt man sich keine Ruhe: Auch die innere Einkehr ist zunächst schon dem Terminplan unterworfen.

„We haven’t been able to locate ourselves yet.“ Das meint natürlich nicht nur den geographischen Ort, für Anderson ist diese Reise eine vor allem seelische, so dass der Film stellenweise an erheblichem Metaphorik-Overflow leidet. Will noch jemand einsteigen in den Zug des Lebens? Mit viel zuviel emotionalem Ballast, pardon, Gepäck, das zudem offensichtlich aus Familienbesitz stammt?

Dass es dann doch nicht so schlimm kommt, wie sich das anhören mag, liegt an den durchweg ironisch gebrochenen Charakteren, die in der Wirklichkeit wohl unerträglich wären, auf der Leinwand aber jenen Charme entwickeln, der die besten Figuren Andersons auszeichnet. Ihre Familienkonflikte haben schon die Figuren in Die Royal Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, 2001) verhandelt, indem sie sich lange und lakonisch anschwiegen, während sie zueinander fanden; die drei Brüder, die ihr Heil schließlich bei der Mutter suchen, halten es ähnlich. Wohin sie das am Schluss führt, ist glücklicherweise gar nicht so klar.

Den ruhigen, fast beengenden Aufnahmen im Inneren des Zugs setzt Anderson außerhalb des Zuges, in den Städten, Tempeln und auf dem Land, gerne schweifende, weite Kamerablicke gegenüber, als ließen sich in dieser Fremde tatsächlich so etwas wie Offenheit und neue Wege finden. Hier finden sich die drei Brüder dann auch auf einmal in ein existenzielles Ereignis eingebunden, das das Trauma widerspiegelt, auf das sie sich immer wieder beziehen, und das sie aus ihrer Trägheit herauszureißen scheint.

Dass sie dabei trotzdem immer außen vor, immer Fremde bleiben, hat in Darjeeling Limited Methode: Hier wird keineswegs dem Exotismus gefrönt, obwohl wirklich reichlich Gelegenheit dazu bestünde. Stattdessen macht der Film immer klar, wie sehr man als Fremder nur mühsam eine Beziehung zu dem Geschehen außerhalb seiner selbst, außerhalb des eigenen Zugabteils aufnehmen kann. Bei den eigenen Brüdern anzufangen ist da sicher nicht die schlechteste Idee.

Filmkritik von Rochus Wolff

Fotos: © 20th Century Fox

Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited); USA 2007; 105 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman; Produktion: Wes Anderson, Scott Rudin, Roman Coppola, Lydia Dean Pilcher; Darsteller: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Angelica Huston

Der Film ist als Kauf-DVD bei 20th Century Fox erhältlich.

Der fantastische Mr. Fox

Plötzlich ist er da, der Wolf. Ein schwarzer Schattenriss auf einem Hügel inmitten von Wes Andersons Bilderbuchlandschaften, durch die Mr. Fox und seine Gefährten nach Hause fliehen. Regungslos, bedrohlich aus gelben Augen starrend, zum Angriff bereit. Eine Konfrontation, auf die wir im Laufe von Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox) mehrfach vorbereitet wurden. Der Titelheld, das wissen wir, hat Angst vor Wölfen. Doch nun schaut er dem entfernten, wilden Verwandten unerschrocken ins Gesicht und spricht ihn in mehreren Sprachen an. Der Wolf bleibt stumm. Also hebt Mr. Fox zum brüderlich-kämpferischen Gruß die Faust. Ein endloser Moment vergeht, dann grüßt der Wolf mit gleicher Geste zurück.

Eine Szene von vollendeter Poesie, dunkel und urkomisch; fremdartig und zärtlich; absurd und doch völlig schlüssig; und ein Schlüsselmoment in der verkorksten Vita des Helden, der mit der drohenden Domestizierung den ganzen Film über hadert und der, sonst umgeben von in Menschenkostüme gezwängten Tieren, nun endlich jemandem gegenübersteht, mit dem er sich auf Augenhöhe wähnt.

In Roald Dahls Buchvorlage ist Mr. Fox mit seinem Fuchssein noch völlig im Reinen. Auch hier herrscht alles andere als eine heile Welt – wie im Film werden die Füchse von den drei bösen Bauern Buggis, Bunce und Bean an Leib und Leben bedroht –, aber die Rollen und Identitäten stimmen, die Familie bleibt intakt, der Zusammenhalt steht außer Frage. Bei Wes Anderson, der schon seit drei Filmen kaputte Familien in bonbonfarbenen Kunstwelten studiert, kommt auf die Fuchsfamilie zur äußeren noch ein ganzer Haufen innerer Bedrohungen hinzu. Aus den mehr oder weniger gradlinigen Figuren der Vorlage werden sehnsüchtige Kauze vom Schlage Tenenbaum und Zissou.

Sohn Ash fühlt sich vom Vater ungeliebt und ist eifersüchtig auf seinen Vetter Kristofferson, den vermeintlichen Wunderknaben, auf den Mr. Fox seine Jugendträume projiziert. Fox selbst gibt die Hühnerjagd seiner Frau zuliebe auf und schreibt für eine Zeitung (eine der unbezahlbaren Drehbuchzeilen: „Früher habe ich Vögel gestohlen, heute bin ich Zeitungskolumnist“). Doch die atavistischen Impulse brechen nicht nur am Frühstückstisch durch (wie ein Tier frisst er den Toast in sich hinein); unablässig ziehts ihn zur Jagd zurück. Mrs. Fox, noch am selbstsichersten in ihrer Rolle, hält den Familienladen zusammen, und doch ist sie es, die immer wieder resigniert betont: „Wir sind wilde Tiere.“ Und sie malt Landschaftsbilder mit Gewittern.

Dass die Foxens von der Dysfunktionalität ihrer Vorgänger dann doch bewahrt bleiben – und Andersons erster Animationsfilm deshalb zugleich sein erster ist, der wirklich fast vorbehaltlos Komödie genannt werden kann –, ändert nichts daran, dass sie der Zustand der Unbehaustheit nicht nur im äußerlichen Sinne (sie werden aus ihrem Baumhaus vertrieben) längst heimzusuchen begonnen hat. Der Titelheld ist natürlich ein enger Verwandter von Royal Tenenbaum und Steve Zissou, zwar munterer aufgelegt, doch ebenso halsstarrig und egomanisch, und nur auf den ersten Blick weniger angekränkelt. Im Kampf gegen die bösen Bauern wird ihm mit der Schrotflinte der Schwanz abgeschossen, der „nie wieder nachwachsen“ wird: ein eher ein- als zweideutiges Bild.

Doch Mr. Fox und den Seinen fehlt für die in Melancholie und Neurose führende Introspektion zum Glück die Zeit. Der fantastische Mr. Fox ist der narrativ und dramaturgisch bislang straffste, der, wenn man so will, disziplinierteste Film Andersons. Dem überbordenden Detail- und Referenzreichtum jedes Bildes und der Liebe für filmische Kabinettstückchen, die Mr. Fox ohne Abstriche mit seinen Vorgängern teilt, kann diesmal nicht so leicht der Vorwurf des Selbstzweckhaften gemacht werden, dafür ist der von der Vorlage gelieferte Handlungsdruck zu groß. Zwischen den Fronten des Fox’schen Baumhauses und den drei feindlichen Farmen, mitsamt stetig wachsendem Tunnelsystem darunter, wird permanent gebuddelt, gestohlen, getrickst und gekämpft: In Sachen Tempo und Action braucht der in traditioneller Stop-Motion-Technik animierte Film die digitale Konkurrenz nicht zu scheuen.

Der fantastische Mr. Fox fügt sich nahtlos ins Anderson’sche Universum, nicht nur, weil unter den durchweg prominent besetzten Originalsprechern Mitstreiter wie Owen Wilson, Jason Schwartzman und Bill Murray zu finden sind. Wie stets bedient sich der Regisseur vor allem aus dem kulturellen Fundus der späten 1960er, frühen 1970er Jahre. Dahls Roman selbst, dessen Umschlag im Vorspann gezeigt wird, entstammt dieser Zeit, und auf dem Soundtrack werden übliche Verdächtige wie die Beach Boys und die Rolling Stones wie stets mit viel Gespür für Stimmungsnuancen und – teils völlig verrückte – Mehrdeutigkeiten eingesetzt.

Zugleich schmiegt sich der Film perfekt dem Dahl’schen Universum an. Der schwarze Humor und die teils unterschwellige, teils offene Grausamkeit der Vorlage – die alle Kinderbücher Dahls auszeichnet – wird nicht nur unbeschönigt übernommen, sondern manchmal, etwa beim Tod der die Bean-Farm bewachenden Ratte, sogar überboten. Dass Hühnerreißen und Fuchsjagen tödliche Spiele sind, daran lassen weder Buch noch Film einen Zweifel.

Mit dem kaum subtilen „klassenkämpferischen“ Subtext des Plots öffnet sich Anderson auch Themen, die in seinem Kosmos bislang eher unbekannt waren. Am Ende ist es der materielle Überlebenskampf, der die Foxens und die anderen Tiere, bei allen gegenseitigen Animositäten, zur Solidargemeinschaft zusammenschweißt, ein wortwörtlich in den Untergrund verbannter Guerillatrupp, der bei Nacht seine Schläge gegen die Supermärkte der reichen Unterdrücker ausführt. Vielleicht kann man sagen, dass Wes Anderson in Der fantastische Mr. Fox den familiären Kampfschauplatz erstmals auf den sozialen Raum ausdehnt. Sein technisch betrachtet bislang artifiziellster Film wäre dann zugleich sein am wenigsten innerlicher.

Filmkritik von Maurice Lahde

Fotos: © 20th Century Fox

Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox); USA 2009; 88 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Noah Baumbach; Basierend auf dem Roman von: Roald Dahl; Produktion: Allison Abbate, Wes Anderson, Jeremy Dawson, Scott Rudin; Bildgestaltung: Tristan Oliver; Montage: Andrew Weisblum; Musik: Alexandre Desplat; Stimmen: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Wallace Wolodarsky, Eric Chase Anderson, Michael Gambon, Willem Dafoe, Owen Wilson, Brian Cox, Wes Anderson

Der Film ist als Kauf-DVD bei 20th Century Fox erhältlich.

Moonrise Kingdom

Nichts ist kindischer als die Welt der Erwachsenen. Denn eigentlich ist die Sache doch ganz klar: Der zwölfjährige Waisenjunge Sam (Jared Gilman) liebt die depressive Anwaltstochter Suzy (Kara Hayward), und Suzy liebt Sam. Aber die Erwachsenenwelt findet solch präpubertäre Romanzen quer durch die sozialen Klassen ungebührlich und setzt darum alles in Bewegung, um sie erstens zu verkomplizieren und zweitens zu verunmöglichen. Und so jagen nach einiger Zeit ein Pfadfinderführer mit Generalsallüren (Edward Norton), zwei im Ehewahnsinn gefangene Juristen (Bill Murray, Frances McDormand), ein leicht verpennter Dorfpolizist (Bruce Willis) und eine dämonische Sozialarbeiterin (Tilda Swinton) auf einer winzigen Insel im Neuengland der 1960er Jahre nach den runaway lovers.

Bei Moonrise Kingdom befinden wir uns von Anfang an in vertrautem Wes-Anderson-Gebiet. Und wie in den besten seiner Filme gelingt dem Texaner auch hier wieder das Kunststück, zugleich exzessiv und gehemmt zu erzählen, im Überfluss zu schwelgen und dennoch am Mangel zu leiden. Die eine Tendenz bedroht dabei permanent die andere: Sets, übervoll an optischem Kleinkram, durchkomponiert bis hin zur stimmigen Musterung von Lampenschirm und Spitzendeckchen, werden von rigiden, fast zwanghaft symmetrischen Kadern im Zaum gehalten, von millimetergenauen Schwenks und mechanischen Fahrten entlang der Höhen- und Seitenachsen zerteilt. Farben, so knallig wie selten im amerikanischen (Indie-)Kino, scheinen wie festgezurrt an den unzähligen handlungstragenden Gegenständen, die jedem Vintage-Fetischisten Tränen in die Augen treiben müssen: tragbare Plastik-Plattenspieler, Anderson-typische Koffersets aus Leder und Holz, Pfadfinder-Ehrenaufnäher usw. Obendrein die Figuren: mehr Neurosen und Marotten als Finger an den Händen und dabei doch nur Gefangene in den Abgründen von Automatismus, Melancholie und Weltentfremdung. Zumindest die Erwachsenen.

Es ist diese Spannung, die Andersons Stil vom reinen „Style“ emanzipiert: Ja, er ist hoffnungsloser Ästhet, der seinen idiosynkratischen Vorlieben ausgeliefert ist, und nein, er zelebriert die zugegebenermaßen berauschenden Oberflächen nicht zum Selbstzweck. Das unterscheidet seinen gehemmten Überschwang von Filmen wie beispielsweise Richard Ayoades Submarine (2009), die sich letztlich eher als Shopping-Guide für den nächsten Flohmarktbummel eignen, als dass sie emotional aufrichtig wären. Bei Anderson sind die Menschen auch immer zwischen dem ganzen nerdigen Tand wie eingeklemmt, sind den Gegenständen ausgeliefert, weil sich gewisse, schwer zu kommunizierende Sehnsüchte wie von alleine in Uniformen, Megafone oder Ferngläser übersetzen. Die Kinder wissen darum, und so ist Suzys Fernglas ein magischer Gegenstand, der ihre Sehnsucht nach Nähe des Fernen einfach wirklich macht.

Wes Andersons Kinder sind hier einmal mehr schlecht getarnte Idealversionen der Erwachsenen: mit rücksichtloser Ehrlichkeit sagen sie einander stets unumwunden die Wahrheit, finden auch immer die wenigen nötigen Worte, um sich zu sagen, was sie lieben, was sie hassen, was sie wollen, was sie fürchten. Einmal streiten sich Suzy und Sam, und sie verkriecht sich ins knallgelbe Zelt. Er braucht nur eine Bewegung, um den Reißverschluss zu öffnen, der Film nur einen Schnitt, um alles wieder gutzumachen: „I’'m sorry. I’m on your side.“ Die Erwachsenen, die wahren Kinder, hingegen verlieren sich in ihren Rollenspielen von Räuber und Gendarm, Ehemann und Geliebtem, Vollstreckungsbeamten und Gericht. In einer späten, haarsträubenden Rettungsszene auf dem Kirchturmdach mitten im Gewittersturm streiten sich der Polizist, die Sozialarbeiterin und die Anwälte per Walkie-Talkie über rechtliche Kleinigkeiten, während die jungen Liebenden gemeinsam in die Freiheit oder den möglichen Tod springen wollen.

Andersons Figuren- und Bilderensembles vermitteln in ihrer visuellen Manierlichkeit natürlich auch immer den Eindruck einer Versuchsanordnung. Zu viel sichtbare Kontrolle, zu viele Schichten der Verfremdung lassen das Geschehen stets als von außen determiniert erscheinen. Jede Volte, jede Überraschung ist geplant. Das führt zur einzigen echten Schwäche des Filmes, und vielleicht von Andersons Stil insgesamt: in einer Welt, in der jedes Objekt genau den Quadratzentimeter besetzt, den es besetzen soll, in der jede Kauzigkeit in die andere verzahnt ist, fällt es schwer, glaubwürdig von Veränderung zu erzählen. Anderson hegt jedoch unbestreitbar Sympathien für seine Figuren und will sie Wege finden lassen, die aus der Misere des verstockten Erwachsenen- und des gehemmten Kinderlebens führen. Aber diese Momente des Wandels kommen als schockartige Auftritte des Deus ex machina, weil die Figuren auf sich alleine gestellt wie Aufziehpüppchen immer die gleichen Tricks aufführen würden. Zugegeben: sehr extravagante Aufziehpüppchen.

Moonrise Kingdom ist ein liebenswerter, sehr einfallsreicher und gewollt infantiler Film. Ohne Scheu schwelgt Anderson in regressiven Fantasien, er idealisiert eine Jugend, die wahrscheinlich so nur aus der Perspektive eines verlebten Erwachsenen Sinn ergibt. Und es ist ein schlauer Film, auch wenn er sich seiner eigenen Cleverness vielleicht manchmal etwas zu bewusst ist. Aber geschenkt. Wes Anderson hat selten überzeugender alle Stärken seines stilistischen Repertoires ausgespielt und damit ein weiteres Kunststück vollbracht: unverkennbar zu bleiben und doch immer weiter Neuland zu erschließen.

Filmkritik von Nino Klingler

Fotos: © Focus Features / Tobis

Moonrise Kingdom; USA 2012; 97 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson, Roman Coppola; Produktion: Wes Anderson, Jeremy Dawson, Steven M. Rales, Scott Rudin; Bildgestaltung: Robert D. Yeoman; Montage: Andrew Weisblum; Musik: Alexandre Desplat; Darsteller: Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Jason Schwartzman, Harvey Keitel, Bob Balaban, Kara Hayward, Jared Gilman, Neal Huff, Tommy Nelson, Charlie Kilgore, Jake Ryan, Chandler Frantz

Der Film ist als Kauf-DVD bei Universal Pictures erhältlich.

The Grand Budapest Hotel

Irgendwann, auch wenn man im hochgetakteten Schauplatzgehetze von The Grand Budapest Hotel keinen bestimmten Umschlagsmoment auszumachen vermag, entgleitet dem Kontrollfreak Wes Anderson die Herrschaft über sein Puppenhaus-Europa. Vielleicht ist es der Augenblick, an dem Lobby-Boy Zéro (Tony Revolori) seine von Kriegsunheil losgetretene Familientragödie mit der gleichen Stakkato-Nonchalance herunterrattert wie der Hotelportier Gustave H. (Ralph Fiennes) seine arabesk auswucherndern Gedichte rezitiert. Vielleicht folgt das Scheitern des Filmes auch eher einer Verlaufsform, vielleicht hat sich der Schwindel, mit dem man sich anfänglich noch am visuellen Zuckerwerk der wie eh und je equisit überdekorierten Sets ergötzen konnte, in ernsthafte Übelkeit verwandelt; die Reue nach hemmungsloser Völlerei.

Dialektik à la Anderson

Andersons Filmemachen zeichnet sich seit jeher aus durch zwei antipodische Obsessionen: Da ist auf der einen Seite ein inszenatorischer Maximalismus, ein barocker Detailwahn, der keine Hierarchien zwischen Bedeutungsträgern zu dulden scheint, der alle noch so kleinen Bild- und Tonversatzstücke mit gleicher Versessenheit modelliert. Dem entgegen strebt ein Minimalismus der Perspektive. So hemmungslos die Kulissen und Props in Kleinigkeiten schwelgen, so aufgeräumt wirken sie zugleich mit ihren fast exoskelletal herausgearbeiteten Symmetrieachsen. Anderson entschlackt die Proportionen in dem Maße, in dem er die Inhalte überfrachtet; ein Messie mit Ordnungswahn. Und auch die menschlichen Affekte sind oft von kunstvoll ziselierter Einfachheit: Downbeat-Humor, fatalistische Gemütsruhe, träges Platzeinnehmen in den arrangierten Gefilden. Die Figuren antworten auf die sie umschließenden Oberflächenwelten gerne mit Emotionsregistern nahe dem Gefrierpunkt. Genau diese prekäre Balance vermag The Grand Budapest Hotel bedauerlicherweise nicht immer aufrechtzuerhalten; es obsiegt die Gier, die Gefräßigkeit, die barocke Überfrachtung und damit die Dekadenz.

Allerdings ist unbestreitbar, dass Anderson in der ersten halben Stunde auf dem Zenit seines nerdigen Showmanships arbeitet. Wie er binnen kürzester Zeit vier Erzählzeiten ineinander schachtelt (die Box, das Kästchen, der Koffer, all das sind wichtige Assecoires für diesen zugleich ordnungsversessenen und materialgeilen Regisseur), über verschiedene Weisen des Erzählens (das Buch, die Fernsehshow, das Gespräch) immer weiter in die Vergangenheit zurückdrängt, ist virtuos. Nostalgisch vollzieht auch das Medium diese zeitliche Tauchfahrt, wenn das Format von CinemaScope über 16:9 zuletzt bei der alten Academy-Ratio von 1,37:1 anlangt, um aus den 1930er Jahren eines fiktiven, frivol zusammenimaginierten Europa zu berichten.

Sorgsam durchkreuzte Perfektion

Wie ein schlecht vorbereitetes Schulkind, das im Geschichtsreferat historische Ahnungsfetzen mit viel Fantasie verkittet, reimt sich Anderson unseren alten Kontinent zusammen. Dabei verfremdet er jedweden Realbezug beständig in Richtung seiner eigenen Poetik, lässt alle Figuren hervorragend artikuliertes Englisch sprechen, mischt allegorische Orte der Literatur- mit der erzählerischen Dynamik der populären Kinogeschichte. Der zentrale Handlungsort ist dabei das Kurhotel des Titels, das sich in einem osteuropäisch angehauchten Lande namens Zubrowka befindet. Man denkt fast unwillkürlich an Thomas Manns Zauberberg, wenn sich – lange nach Schließung des Hotels – ein Schriftsteller (Tom Wilkinson) an ein abendliches Gespräch mit dem ehemaligem Inhaber Zéro (F. Murray Abraham) erinnert (den jüngeren Autor spielt Jude Law), welcher wiederum von seinem jüngeren Ich und den abenteuerlichen Jahren kurz vor Kriegsbeginn erzählt. Damals, in den Glanzzeiten des Hotelbetriebs, war er Lobby-Boy unter dem unangefochtenen Herrscher des Etablissements, dem Portier Gustave H. Auf der Flucht vor Mördern, Faschisten und einer erbgierigen Familiensippe geht es um Kunstraub, um das allmähliche Um-sich-Greifen des Faschismus, um die Liebe und vor allem darum, den richtigen Stil zu wahren. Schön, wie das Hotel durch die Zeiten geht, mehr Charakter als Lokalität, wie seine Tapeten und Teppiche über die Epochen allmählich ermatten, von Karmesinrot über Orange bis Braungrau.

Ralph Fiennes zelebriert die Rolle des auf allerhöflichste Etikette bedachten H., dessen Zuvorkommenheit auch vor Liebesdiensten mit altersgestressten Grandes Dames und blumigsten Ehrbekundungen vor Häftlingen nicht haltmacht. H. ist gewissermaßen die Apotheose der Anderson’schen Ästhetik. Er ist felsenfest von den moralischen Werten echten Stilbewusstseins überzeugt, zumal in Zeiten zunehmender Verrohung. Schwingende Gesten, reichhaltige Parfüms, Anstecknadeln, dreireihige Anzüge: In Oberflächenwelten ist die richtige Außenwirkung alles. Anderson entwirft gerne Figuren, die ähnlich neurotisch veranlagt sind, die genau durchplanen, präzise entscheiden und Haltung bewahren. Auch bis zum Punkt der Lächerlichkeit oder darüber hinaus.

In The Grand Budapest Hotel betreibt er diesen ganzen Ausstattungsperfektionismus jedoch auch, um ihn genießerisch zu brechen, um die mathematische Genauigkeit durch gezielt ins Bild gerückte Makel zu konterkarieren: Ein aufgemalter Bart im Bubengesicht, ein gigantisches Muttermal im zarten Mädchengesicht, blutige Nasen über gesteiften Hemdkragen. Auch seine flachen, gern mit streng waagrechten Bewegungen durchquerten Tableaus (die im Anschluss an Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009) manchmal sogar zu Stop-Motion-Schattenrissen mutieren) vernäht er immer wieder rüde mit brutalen Reißschwenks oder zerteilt sie mit kraftvollen Zooms. Aus diesem Spiel zwischen herausgekehrter Gestaltungsmacht und ihrer sozusagen autoaggressiven Bekämpfung zieht The Grand Budapest Hotel einen Gutteil seines Drives und seiner Pointen, was sich im Erzählfluss als ein rhythmisches Wechseln geradezu gehetzter Passagen mit eingefrorenen Momentposen widerspiegelt.

Das neue Selbstbewusstsein des Nerds

Ansonsten funktioniert Humor hier, im Guten wie im Schlechten, meist seriell. In einer langen Telefon-Montagesequenz wird ein schlechter Witz auch nicht in der x-ten Wiederholung lustig, an anderer Stelle allerdings hält Anderson seine Zuschauer mit munterem Promi-Raten durchaus bei Laune. Wie viele Schauspieler-Stars (zum Großteil Anderson-Veteranen) hier, teils mit grandios verunstaltender Maske, in den ornamentalen Oberflächenreliefs versteckt sind, ist durchaus beeindruckend. Tilda Swinton als mondäne, schwerreiche Achtzigjährige verlängert ihre Rolle aus Snowpiercer (Seolguk-yeolcha 2013), William Dafoe spielt einen SS-Mörder mit Vampirzähnen und totenkopfgekrönten Schlagringen (wobei die Faschistenpolizei hier, Andersons Verniedlichungstrieb ist nicht zu bändigen, Zig Zag heißt), Edward Norton sieht wie die preußische Extremform seines Pfadfinderführers aus Moonrise Kingdom (2011) aus, und irgendwo im Hintergrund steht auch einmal Léa Seydoux herum.

Andersons Fantasiemaschine läuft also, befeuert durch ausreichend Kollaboration, auf höchsten Touren. Aber der Einfallsreichtums-Exhibitionismus des Filmes scheint schließlich die Autorenschaft an sich zu reißen. Je länger The Grand Budapest Hotel dauert, desto schaler werden die Mätzchen der Abenteuererzählung, desto weniger rechtfertigt sich der unverblümt naive Umgang mit düsterer Geschichte. Wes Anderson Oberflächlichkeit vorzuwerfen, wäre zwar in etwa so sinnig, wie Formel-Eins-Piloten Strafzettel fürs Schnellfahren zu erteilen. That’s what he does. Aber hier erscheint es doch einmal angebracht, weil dem Film etwas fehlt, was die stärksten Arbeiten des Regisseurs auszeichnet: eine melancholische, vergrübelte Perspektive, wie sie die Anderson-Figuren sonst innerlich zerbrechlich machen, die Wahrnehmung des Unangepassten, Ausgegrenzten. In The Grand Budapest Hotel hingegen ist letztlich alles affirmativ, auch die zwar widerspruchsvolle, aber immer tatkräftige und pragmatisch-durchsetzungsstarke Figur des H. Vielleicht ist dieser Film Zeichen eines neuen Nerd-Chauvinismus; die belächelte idiosynkratische Andersartigkeit des Querkopfs, die Anderson dereinst zu verteidigen antrat, ist selbstbewusst geworden. Und jetzt hat sie die europäische Geschichte gefressen und sich, beinahe rücksichtslos, zu eigen gemacht.

Filmkritik von Nino Klingler

Fotos: © 20th Century Fox

The Grand Budapest Hotel; USA 2014; 100 Minuten; Regie: Wes Anderson; Drehbuch: Wes Anderson; Produktion: Wes Anderson, Jeremy Dawson, Steven M. Rales, Scott Rudin; Bildgestaltung: Robert D. Yeoman; Montage: Barney Pilling; Musik: Alexandre Desplat; Darsteller: Saoirse Ronan, Edward Norton, Ralph Fiennes, Owen Wilson, Jude Law, Bill Murray, Willem Dafoe, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Adrien Brody, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Tom Wilkinson

Kommentare zu „Unsere Favoriten: Wes Anderson“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.