Kann man Filme an einer einzigen Szene messen? – Sehtagebuch Torino (I)

Festivals sind die beste Zeit für steile Thesen. Ein Versuch vom Torino Film Festival mit Gabe Klingers Porto, Antonio Campos’ Christine und Fernando Guzzonis Jesus.

Ginge es darum, Filme nur nach ihren Sexszenen zu bewerten, wäre Jesus in jedem Fall ganz oben mit dabei im Wettbewerb des Torino Film Festivals. Als eine israelische Kritikerin am Tag darauf die These äußert, an der Inszenierung von Sex könnten ganze Werke gemessen werden, fallen mir sofort die beiden Momente in Jesus ein, die wie kleine Kapseln die ganze Dringlichkeit, Spontaneität und gefährdete Intimität einer sich selbst suchenden Jugend enthalten. Und ich denke an eine Szene in Antonio Campos’ Biopic Christine, die an die Stelle des lange erwarteten Geschlechtsakts tritt. Das unheimlich smarte Drehbuch führt die Titelheldin, eine unglücklich ambitionierte Fernsehreporterin, statt ins Bett eines charmanten Kollegen eines Nachts in eine Gruppentherapie. Das ist nicht minder aufregend, im Gegenteil schafft es diese Szene noch, eine Beschleunigung und Intensivierung der Dramatik herzustellen, die man sich vom Beischlaf in Filmen nicht allzu oft erhoffen sollte.

Anton Yelchin will in den Arm genommen werden

Die Kollegin mit der These wiederum wollte auf ein ganz anderes Beispiel hinaus: den Film des ehemaligen Kritikers Gabe Klinger, Porto. Es ist einer der letzten Filme mit Anton Yelchin, eine dekonstruierte Liebesgeschichte, die in Zwischentiteln behauptet, aus drei Perspektiven zu erzählen: aus der des Mannes, aus der der Frau und aus ihrer gemeinsamen. Auch hier landen zwei miteinander im Bett, die Inszenierung findet aber keinen eigenen Zugang dazu, sondern sucht trotz des Perspektivenspiels eine filmische Position der halb-involvierten, halb-distanzierten, tendenziell ausschnitthaften Nähe. Wollte man nun aber den ganzen Film daran messen, würden das Verspielte und das Körperliche viel zu kurz kommen. Denn obwohl Porto sich aufgrund seiner Mechanik durchaus entfernt von seiner Erzählung und sie an manchen Stellen wie mit ausgestreckten Armen von sich weghält, macht dem das Material dazwischen einen Strich durch die Rechnung.

Schnell ist klar, dass die Liebesgeschichte eher nicht gut ausgeht, und doch sind die durch den Film wandelnden Körper von einer derart unmittelbaren Präsenz, dass alle Ratio und alle Erfahrung mit filmischen Romanzen über Bord gehen. Yelchin mit seinem stark gealterten Gesicht, seinem buckligen Gang, seinen traurigen, aber ungemein wachen Augen, er will in den Arm genommen werden. In einer Szene sitzen nebeneinander Lucie Lucas, die die Frau gibt, und ihre Filmmutter, gespielt von Françoise Lebrun, die in Jean Eustaches legendärem Film Die Mama und die Hure (La maman et la putain, 1973) die Dritte im Bunde war. Es ist eine kleine Szene, es wird über Grundsätzliches gesprochen, zwei Wirklichkeiten treffen aufeinander. Man könnte sie auf Informationsgehalt oder dramaturgische Funktion hin untersuchen, aber diese schönen Frauenkörper nebeneinander sind so wahrhaftig in ihren Bewegungen, in den Bezügen auf das Hier und Jetzt und auf das Gleich und Gestern, dass sie jede weitere Entwicklung im Film tragen können. Hin zum Mann, weg von ihm, in ein neues Leben oder doch eben in das falsche, weil es filmisch gesehen genauso richtig ist.

Gleichgewicht und Wanken sind ebenbürtig

Filme an einzelnen Szenen zu messen legt nahe, dass es interessant sein könnte, Filme überhaupt zu messen. Es ist der einfache und auch der langweiligere Teil von Kritiken, allerdings auch der, der am meisten Anstoß für Widerspruch und Vergleich bietet. Jesus des Chilenen Fernando Guzzoni etwa hat mich schnell für sich eingenommen, lange bevor es intim wird. Verteidigen will ich den Film aber auch gegen die lauwarmen Reaktionen um mich herum. Jugendliche Drifter in Lateinamerika, ächzt der eine, das sei nichts Neues. Was will uns der Film sagen, fragt die andere. Beides falsche Maßstäbe, eh klar. Aber sie machen deutlich, welche Reibungsflächen ein Film bietet, der sich zunächst nur im Moment selbst erklärt, in der konkreten Situation, in der Lebendigkeit einer Erkundung, die mit Originalität, Plots und Storylines wenig am Hut hat und mit Botschaften noch viel weniger. Vielleicht schadet deswegen Jesus am meisten, dass er dann doch noch mit ausreichend Plot aufwartet, der sich fürs Verständnis in den Vordergrund rücken lässt: Teenager driften, chillen, feiern, bis sie eine schlimme Tat begehen, die alles Gleichgewicht ins Wanken bringt. Interessanterweise sind das Gleichgewicht und das Wanken ebenbürtig, weil schon die Ordnung in diesem System des Jungseins eine ungeheure Kraft und Genauigkeit entfaltet, die sich nicht erklären muss, sondern in jeder Bewegung des gemeinsamen Lebens in der Gruppe offenbar wird.

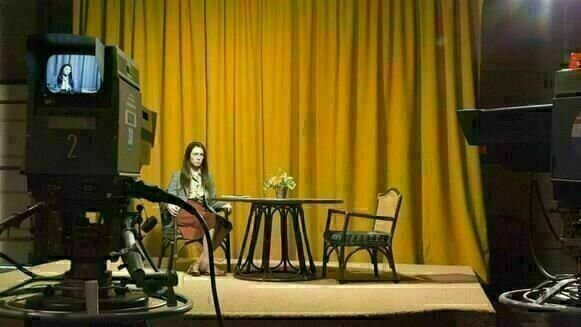

US-Regisseur Antonio Campos bedient für den auf wahren Begebenheiten beruhenden Film das Register einer voll-bewussten Verkörperung. Vor der Kamera versammelt hat er dafür Rebecca Hall, Tracy Letts und Michael C. Hall, die sich ihren Rollen auf beachtliche Weise fügen. Christine ist ein Hinter-den-Kulissen-Drama, das sich im Fernsehstudio einer kleinen lokalen Fernsehsendung in Florida abspielt, und gleichzeitig eine Charakterstudie. Wer googeln will, kann schnell herausfinden, was es mit der Figur der Christine Chubbuck auf sich hat und weshalb man sich an sie heute erinnert. Für die, die es lieber nicht wissen möchten, bevor sie den Film sehen, sei nur gesagt, dass sie als Inspirationsquelle für die Satire Network (1976) diente.

Im Kontext eines Festivals sticht Christine besonders heraus, weil das erzählerische Potenzial im Gegensatz zu vielen experimentelleren Anordnungen durch ein symbiotisches und unauffälliges Zusammenwirken von Schauspiel, Drehbuch und Inszenierung ausgeschöpft wird. In diesem Biopic geschieht die Dramatisierung auf so kluge Weise, dass historische Elemente, Dynamiken zwischen den Figuren und die verschiedenen Storylines zusammengehen, gerade ohne die psychologische Dimension der Charakterstudie aufdringlich ins Zentrum zu rücken. Die eingangs genannte Ersatz-Sexszene, bei der Christine in einer Gruppentherapie landet, ist dafür ein gutes Beispiel, weil sie sich weder freiwillig dorthin begibt noch sich dabei selbst zu entschlüsseln lernt – alles wirft sie auf sich selbst zurück und damit mitten ins Drama.

Kommentare zu „Kann man Filme an einer einzigen Szene messen? – Sehtagebuch Torino (I)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.