Diagonale 2015 – Festival des österreichischen Films

Streifzüge durch das österreichische Filmschaffen von symphonischer Geschichtsschreibung bis zu Sex mit Nonnen. Einige Fragmente aus Graz.

Dreams Rewired – Mobilisierung der Träume (Regie: Manu Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tode; Österreich, Deutschland, Großbritannien 2015)

Möglichkeiten der Entdeckung sollen es sein, so heißt es im Begleitheft der Diagonale 2015, Möglichkeiten eines vielfältigen Blicks auf den Film und auf die Welt. Ich folge der naheliegenden, wenn auch naiven Annahme, einen solchen Blick im Dokumentarfilmprogramm zu entdecken, von dem ich mir erwarte, dass es mein Bild vom österreichischen Seidl-Dokumentarismus widerlegt. Dies gelingt ihm. Dreams Rewired (2015) heißt der Film, der nicht nur ein Blick auf die Welt ist, sondern selbst auf jenen Blick blickt, von dem im Festivalkatalog die Rede ist. Manu Luksch, Martin Reinhardt und Thomas Tode entwerfen darin eine bildstarke und äußerst rhythmisierte Geschichte des Films und der Medien überhaupt, die ein so erstaunlich großes wie ausgesprochen schönes Archivmaterial aus der Gründerzeit des Kinos zu einem dicken Sammelalbum zusammenschnürt, von dem man meint, es müsse jeden Moment aus allen Nähten platzen. Technik-, Kultur- und Weltgeschichte verschmelzen zu einem schillernden Multimediamix aus Stummfilmszenen, Schaubildern, Serienfotografien, Animationen, Grafiken. Und auch wenn dies enorm überladen klingt, so bleiben die Regisseure doch angenehm fragmentarisch und lückenhaft. Statt harter Fakten – beispielsweise taucht nicht eine einzige Jahreszahl auf – zeigen sie eine symphonische Kompilation von Relevantem und Nebensächlichem, Notwendigem und Kuriosem, die darüber hinaus deutlich vor Augen führt: Nicht erst das Internet bringt eine Art neuen Menschen hervor, schon das Kino hat dies immer getan.

Aus einem nahen Land (Regie: Manfred Neuwirth; Österreich 2015)

Schlecht aufgelöst auf der großen Kinoleinwand ist das Bild des Films Aus einem nahen Land (2015), doch das ist nicht der Grund, warum ich so apathisch darauf starre. Independent-Dokumentarfilmer Manfred Neuwirth stellt mich auf die Probe, noch ehe ich an Tag eins einen vagen ersten Eindruck vom Festival bekomme. Es ist ein Film, der mich hin- und herreißt, weil ihm das Wechselhafte schon von vornherein eingeschrieben ist. Zunächst ist da das strikte ästhetische Prinzip, das ein wenig an Carolin Schmitz’ schönen Film Portraits Deutscher Alkoholiker (2010) erinnert. In einer langsamen Kamerafahrt von rechts nach links und zurück zeigt Neuwirth Szenen aus dem Dorfleben und der landwirtschaftlichen Arbeit einer kleinen österreichischen Gemeinde. Die Szenen changieren zwischen Belebtem und Unbelebtem, Intention und Zufall, sind in gleicher Weise wahrhaftig wie enthoben. Innerdiegetischer Ton und Bild verlaufen dabei nie synchron. Neuwirth trennt die Sinne voneinander, ohne sie gewaltvoll auseinanderzureißen. Er löst sie sachte, macht mehr und mehr bewusst, welche Wahrnehmungen sich mit den Mitteln des Films in uns auftun können. Zu Bildern eines leeren Biergartens ertönen Stimmen und Schritte auf dem Kies. Das klingt wenig aufregend und ist es auch. Eine gewisse Kontemplation hat der Film aber erreicht bei mir. Er hat Glück, dass er der erste ist, den ich auf diesem Festival sehe.

Olya’s Love (Regie: Kirill Sakharnov; Österreich, Russland 2014)

Revolte und digitale Video-Ästhetik gehören heute untrennbar zusammen. Der wackelige Pixelreigen auf Handy- und Computerbildschirm ist die mustergültige Repräsentation des Aufstandes des neuen Jahrtausends geworden. Mit genau dieser Ästhetik arbeitet die österreichisch-russische Koproduktion Olya’s Love (2014), die die Funktionen der Digitalkamera als revolutionäres Dokument und als Nähe vermittelndes privates Home-Video verbindet. Olya und ihre Lebensgefährtin Galiya kämpfen mit ihrer LGBT-Community für die Rechte Homosexueller in Russland. Dass sie dabei um Leib und Leben fürchten müssen und immer wieder Opfer tätlicher Übergriffe werden, hält die Gruppe nicht im Geringsten ab. Auch nicht der Wunsch, mithilfe künstlicher Befruchtung eine Familie zu gründen. Ohne Scheu und jede objektive Distanziertheit positioniert Regisseur Kirill Sakharnov seine Kamera im Leben der beiden, mal ist es sein Blick, den man als Zuschauer einnimmt, mal der der beiden Frauen oder ihrer Freunde. Eines ist dieses Kameraauge jedoch immer: absolut persönlich und direkt. Übergriffe auf die protestierende Gruppe wirken in dieser Unmittelbarkeit äußerst schockierend. Doch auch wenn sich die Perspektiven hier auftun wie ein Fächer, die Nähe zu den Protagonisten nicht stärker sein könnte und Sakharnov sich mutig einer brisanten Thematik annimmt (der Film durfte in Russland genau einmal auf einem Festival gezeigt werden, das daraufhin abgeschafft wurde), ist Olya’s Love eine durch und durch konventionelle Dokumentation geworden, die nur beharrlich die Regeln unserer Zeit befolgt. Aktionismus festgehalten in entfesselten Momentaufnahmen, Selbstdokumentation aller Lebenslagen, verewigt als ultraintimes Videotagebuch für jedermann.

Lampedusa (Regie: Peter Schreiner; Österreich 2015)

Auch einer der Spielfilme bringt mich unheimlich nah an die Figuren. Man darf in Seelen schauen, so karg, rau und unnachahmlich wie die Landschaft der italienischen Insel Lampedusa, die Peter Schreiners Film seinen Namen gibt. Über zwei Stunden sieht man einem ehemaligen Flüchtling, einer älteren Dame und einem befreundeten Paar beim Sinnieren über Liebe, Leid, Leben und Tod zu. Doch zeigt der Film auch ganz deutlich seinen politischen Einschlag, wenn deplatziert wirkende realistische Schreckensbilder medialer Berichterstattung in diese alles andere als realistische, traumartige, von schwarz-weißem Schwermut durchtränkte Filmpoesie einbrechen. Die Kluft, die dadurch entsteht, reißt mich ständig weg vom bemerkenswerten Oberflächenglanz des Films, der hier spannender ist als jedweder politischer Impetus, weil er abgesehen von diesen Bildern in den Bildern das Flüchtlingsthema kaum zum vordergründigen Sujet macht. Vielmehr lädt Lampedusa in erster Linie ein zur schrittweisen, intensiven Erkundung von Bild und Ton. Einfach zuzusehen und vor allem zuzuhören, wie etwa ein Kissen zurechtgerückt wird, gestaltet sich hier zum multisensorischen Erlebnis. Besonders die von Geräuschen geradezu überfrachtete Tonspur zwingt zur Aufmerksamkeit. Unentwegt ticken Uhren und pochen Herzen. Wasserrauschen, Windspiel-Geklapper und Flugzeugmotoren vermengen sich zu einem mal penetranten, mal zarten, aber stets lückenlosen Klangteppich, während die Figuren regungslos sitzen, stehen, liegen, schlafen, rauchen, philosophieren. Mögen das Mäandernde, Ziellose des Films und das stete metaphorische Geplänkel auch zu aufgesetzt oder zu plakativ wirken, Lampedusa erbaut einen intensiven filmischen Erfahrungsraum, errichtet intimste Innenansichten im audiovisuellen Wechselspiel, an die ich gerne zurückdenke.

Parabellum (Regie: Lukas Valenta Rinner; Argentinien, Österreich, Uruguay 2015)

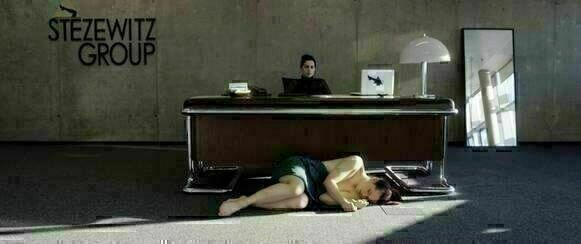

Etwas Gegenteiliges, die Nähe zu den Figuren betreffend, ereignet sich in Lukas Valenta Rinners enigmatischem Kino-Kuriosum Parabellum. Versuche der Einfühlung in die emotionalen Regungen der Charaktere prallen so hartnäckig ab, dass ich mich als Zuschauer nach anfänglichen Annäherungsversuchen gezwungen sehe, einen Schritt vom Film zurückzuweichen und ihn einfach sein Spiel mit mir treiben zu lassen. Hier gibt es nur die gepanzerte, undurchdringliche Außenperspektive, die sich wie ein Schutzwall um das Geschehen legt. Erst ist da nur eine knallrot gefärbte Leinwand, dann setzt ein wuchtiges Dröhnen ein, das schließlich in einen vermeintlich friedvollen Nachthimmel geleitet. Die nächtliche Stimmung der Exposition wird genauso schnell erschüttert wie die Contenance des Zuschauers. Immer wieder schwillt drohend das Wummern in der Tonspur an, gleichermaßen das ungreifbare Unbehagen, das sich aus diesem Film schält. Eine Gruppe unterschiedlichster Menschen verschanzt sich in einem Survival-Camp im argentinischen Nirgendwo und unterzieht sich einem fragwürdigen Überlebenstraining. Ebenso wenig wie der blasse, phlegmatisch wirkende Büroangestellte, der den Anfang des Films bestimmt, zur zentralen Hauptfigur wird, macht Parabellum irgendwelche Anstalten, uns über die Motivation hinter dem absurden Treiben aufzuklären. Zwangsläufig bleiben sämtliche Figuren unterkomplex entwickelt, ihre Handlungen kryptisch, ihre Kommunikation mehr als sporadisch. Von mal hauchdünner komödiantischer Skurrilität, mal bedrückender Ernsthaftigkeit ergriffen, rutsche ich immer ungeduldiger im Kinosessel herum. Wie viel Handlungszeit ist vergangen? Was treibt diese Menschen an? Was erzählt mir dieser Film? Dann kommt das letzte Bild, noch einmal erfasst der Ton den gesamten Saal, und ich werde gezwungen, ihn innerlich zurückzuspulen wie eine Videokassette. Irgendetwas stört mich ungemein an Parabellum, und dennoch bleibt er mir am nachhaltigsten in Erinnerung. Vielleicht hat das Anschwellende, sich langsam Aufbäumende des Films meine sämtlichen Sinne erfasst und ist gerade noch auf seinem Weg zum zerberstenden Höhepunkt.

Der letzte Sommer der Reichen (Regie: Peter Kern; Österreich 2014)

Endlich sehe ich mal wieder einen Film von Peter Kern. Ich habe zugegeben so meine Probleme mit diesem Regisseur, muss aber im selben Atemzug gestehen, dass ich seine Eigenart doch faszinierend finde. Als ich eine Karte ergattere, erwische ich mich dabei, mich auf das Screening zu freuen. Kurz vor Vorstellungsbeginn inspiziere ich noch das äußerst gemischte Publikum. Da ist etwa eine Horde Schauspielschüler, die noch ein wenig aufgebracht palavert und mit einem Male kurz aufschreit und losapplaudiert, als der Regisseur das Wort ergreift. Wie Kompassnadeln richten sich die Köpfe der Zuschauer auf den linken Rand des Kinos aus, wo Peter Kern zu erblicken ist. Weil er inzwischen im Rollstuhl sitzt, muss er vom Ende des Saalaufgangs sprechen. Er provoziert, er stichelt, gibt dem Publikum Anweisungen, wie es sich zu verhalten habe. All das ist unterhaltsamer, mitreißender und ertragreicher als der Film selbst.

Zu diesem hat mein Kollege Michael Kienzl bereits Ausführlicheres geschrieben und den Duktus konzis erfasst. Doch ich mag mich mit all dem wieder nicht anfreunden. Höchst leidenschaftlich und händereibend vermischt Kern Genres und peitscht das aus, was schon längst zu Tode gepeitscht ist. Finanzmärkte, Funktionäre, Fetische. Hier darf der Kapitalismus gar sinnbildlich die Unterdrückten und Unschuldigen vergewaltigen. Die Schockdichte des Anfangs hält Der letzte Sommer der Reichen dann aber nicht durch. Während anfangs noch ordentlich mit Körperausscheidungen gearbeitet wird, nimmt der Film nach einiger Laufzeit den Weg der stringenten Erzählung, auch wenn immerhin noch laszive Femme-fatale-Nonnen an schönen Frauenkörpern knabbern dürfen. Oh ja, plötzlich schimmert bei Kern ein Gefühl für Dramaturgie und Narration wie aus dem Lehrbuch hervor, mit zunehmender Laufzeit traut sich der Film gar, so etwas wie Figurenpsychologie zu entwickeln. Wenn pechschwarzes Lack und Leder plötzlich gülden schimmernden Schlangenoptik-Leggings weicht, wird damit visuell das angestimmt, was wir schon vermuten: Die Läuterung hat begonnen. So bleibt den vielen Extremen nichts mehr, woran sie sich reiben könnten, vollkommen glatt und belanglos triefen sie diesen Film hinunter, der nur noch ein paar dürftige gehässige Notnägel hat. Vater von Stezewitz war Nazi. Warum auch immer. Aber das ist gut, denn wenn ein satirisches Genregemisch nicht mehr weiß, was es machen soll, dann macht es Hitlerwitze. Die gehen immer.

Kommentare zu „Diagonale 2015 – Festival des österreichischen Films“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.